作曲家若き日の荒々しいサウンドの集積を聴く

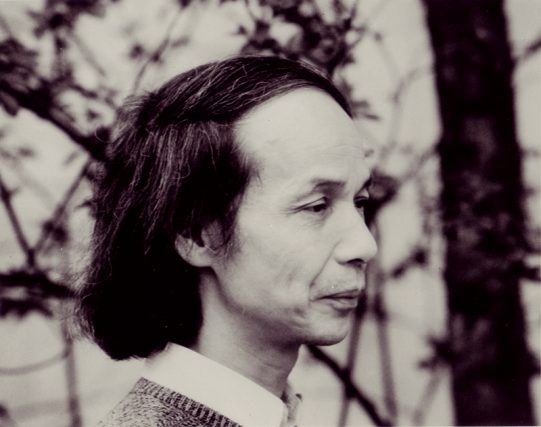

武満徹が世を去ったのは1996年だから、もう四半世紀以上の時が過ぎたことになる。この間、彼の作品は世界各地で演奏され、20世紀の古典として揺るぎない評価を確立した。武満は「今日の音楽」などの企画を通じてプロデューサーとしても足跡を残しており、東京オペラシティ文化財団が企画・実施している武満徹作曲賞やコンポージアムは、その方面での最晩年の仕事である。

その思いを今につないできた東京オペラシティ文化財団が贈る武満作品の夕べ、今回の目玉は「弧(アーク)」の再演だ。この作品は1963年から66年にかけて書き継がれてきた6曲を全2部に編みなおしたもの。60年代というと前衛作曲家としての武満が、偶然性や図形楽譜など最先端の技法、メシアンの色彩感などを消化しつつ、日本的な発想を盛り込んで作風を決定的に確立した時期に当たる。

「弧」の各楽章はもともと独立した楽曲だが、それらは日本庭園のオブジェのように配置され、その庭を独奏ピアノが遊歩していく。特殊奏法によるかそけき響き、割れたガラスのように鋭い音の切っ先、金管楽器の激しい咆哮、暴力的なまでのクレッシェンド、異なるテンポによる並行的な時の流れなど、見えてくる風景は時代性を鮮やかに映し出し、後年の武満トーンを予兆させる甘美な旋律の断片が随所に現れて、全体を統一する。

作曲家・武満徹が出来上がる重要なフェーズを凝縮した「弧」は、その規模のみならず特殊な楽器配置ゆえに演奏機会が限られてきた。前後半で配置が異なり、特に第1部は各楽器を大胆にグルーピングしている。ステージングのためのインターバルもまた、自らの歩みを統合しつつ新しい思想を形にしていくラディカルでエキサイティングな試みの表れであると言えまいか。

この大作に先立って出世作「弦楽のためのレクイエム」、「弧」と同時期の作品で緊張に満ちた静謐という美学に貫かれた「地平線のドーリア」、後年の武満作品に横溢する濃厚なロマン性を宿した「ア・ウェイ・ア・ローン Ⅱ」という弦楽合奏曲が演奏される。創作を俯瞰しながらも、その独自性に焦点を当てた選曲だ。

近年うなぎ上りに評価を上げているカーチュン・ウォンが指揮台に立つのも、本公演の大きなみどころであろう(管弦楽は東京フィルハーモニー交響楽団)。シンガポール出身のウォンは現在、ニュルンベルク響首席指揮者を務め、昨秋からは日本フィル首席客演指揮者に就任している。邦人作品を積極的に取り上げたいとも語るウォンだが、今回の登壇はその前哨戦となるわけだ。同じアジア人である彼に武満の世界はどう映るのだろうか。

「弧」のソリスト、大ベテランの高橋アキはピアニスト・作曲家の高橋悠治を兄に、そして武満の盟友とも言うべき評論家・秋山邦晴を夫に持つ、共に時代を作ってきた証人でもある。今回の共演は、その経験を次代へと伝える貴重な機会となるに違いない。

古典化し共通の文化遺産となっていくなかで、私たちは対象をともすると特定のイメージに閉じ込め、口当たりよく消費してしまう。だが優れた創造とは、得体の知れない何かとの格闘を通じてはじめて生まれるのだ。60年代に焦点を当てたこの演奏会では、激しく戦う「本当はコワい武満徹」が蘇るだろう。

文:江藤光紀

(ぶらあぼ2022年2月号より)

2022.3/2(水)19:00 東京オペラシティ コンサートホール

問:東京オペラシティチケットセンター03-5353-9999

https://www.operacity.jp