文:青澤隆明

フェルナンド・ペソアは不意に私のもとを訪れた。最初はアントニオ・タブッキの小説を通じて、それからまもなくフェルナンド・ペソア自身と彼の異名たちの存在の言葉を通して。

19世紀終盤のリスボンに生まれたペソアは、南アフリカで教育を受けて最初英語で多く執筆したが、リスボン大学に進学するため17歳でポルトガルに帰国し、20世紀を代表する文学者となっていった。リチャード・ゼニス編訳の著作が英語版ペーパーバックで次々と出たのは世紀の終わり、2000年前後で、澤田直訳編の『不穏の書、断章』が出版されたのもその頃だった。澤田直の日本語がスマートで親しみやすく、柔らかな表現に硬質の批評精神を宿していて、どこかロラン・バルトの断章を読んでいるときにも似た快楽を運んでくるのも、きりっと心に響いてきた。タブッキから須賀敦子の訳を伝って、私に届いていたペソアの亡霊のような影が、ここでより鋭敏な輪郭を伴ってみえはじめた。

ピオトル・アンデルシェフスキと私がペソアへの関心を深めたのは、たまたま同じ頃で、お互いにその独特な作品世界への没入を語りはじめた。音楽専門誌のためのインタヴューで与えられた時間の半分以上を、ペソアについて意見を交わすことに費やしもして。

ペソアは完璧だ、とそのときピアニストは言っていたが、完璧なものなどもちろん存在しない。だとすれば、ペソアはこの世には存在しない。ペソアというのは20世紀文学最大の神話のひとつであり、神話であるかぎりにおいて、時空を超えてどの場所にも訪れることのできる存在ないし非存在なのだろう。

ペソアは、さまざまな人格を舞台で演じるように、異なる名義で併行して作品を書き継いだ。クラシックの演奏とは他者の創作を生きる営みだから、その意味で作曲家の異名となって語りかけることでもある。深く愛着をもつ作曲家たちとともに生き続けることは、作者各人の思索を自身の内に育む歳月ともなる。その思念は作曲家と奏者自身の和解や融合の地点にこそ生まれる存在感を帯び、双方からみても「半異名」と称することのできるものとなるだろう。

アンデルシェフスキは前後して、ペソアが暮らしたリスボンの街にアパートをもった。そしてほどなく、「ブリュノ・モンサンジョンが自分のドキュメンタリー・フィルムを撮ることになったから、リスボンでいっしょにペソアの話を交わして、それをその作品に入れたらどうだろう」と彼から提案があった。秋のインタヴューで高まった熱のままに、まずはその年末年始にアンデルシェフスキの故郷ポーランドで行われる撮影に、私も同行することにした。

雪の降る停車場でアンデルシェフスキに再会し、モンサンジョンと撮影チームに出会った。ここから列車を貸り切って旅に出るのである。このとき、音響技術を担当していたアンリ・メコフは、話をするうちにマヌエル・デ・オリヴェイラと長年仕事を重ねる人だとわかったが、かの映画監督にとってもペソアはことに親しい存在だった。

その半年ほど後にはリスボンでの撮影が行われたのだが、ペソアのエピソードを挿むというアイディアをモンサンジョンは採らず、私もリスボンを訪れずにおわった。いまとなっては後悔のひとつである。その頃からだいぶ街並みも変わってしまった、とアンデルシェフスキも嘆くのだ。物事には時宜というものがあって、私はその時の列車にまんまと乗り遅れてしまったのである、いつものように。

そして、アンデルシェフスキのフィルムは『Voyageur intranquille(不穏な旅人)』という、ベルナルド・ソアレス名義でペソアが書き継いだ『不穏の書』の仏訳題をもじったタイトルのもとにまとめられた。

しかし、そうした顛末をいまさら記したかったのではない。ファドやサウダージの感覚に惹かれ、ポルトガルという「西の果て」を偏愛するようになったのは、アンデルシェフスキ自身の心性でもあり、また現代の社会文化への懐疑の想いからでもあるだろう。その彼が東京や京都に強い愛着を示すのも、あるいは逸脱への志向の表れなのかもしれない。つまりは、「逃げながら わたしは生きるだろう より生き生きと ほんとうに」(澤田直訳)ということだ。

ペソアを読むとき、私たちはあたかも自分がペソアの異名のひとりであるような幻想を抱くことになる。あるいはメルヴィルの名篇『バートルビー』を読んで強い関心と共鳴を覚えるときのように、そこには憧れだけではなく、もっと身につまされる感覚があるのだ。ペソアはサムバディであり、つまりは誰かであって、つまりそれは私であってもおかしくはない。そんなふうにも感得される。意味よりも素早く、そうした共鳴の感覚が深まるのである。

ペソアは「フェルナンド・ペソア彼自身」を含めて70人とも、136人に及ぶとも言われる異名たちとともに生きたそうだ。しかも作品の外でも実在するかのように、各自がそれぞれの性質と思想、出自と来歴をもつ人格とされる。ひとりひとりが舞台の登場人物であるように交友や影響関係を結んだりもする。ペソアの精神はそのための劇場や舞台であり、世界や時代がそのための装置であるかのようだ。モーツァルトの音楽はどんな編成で書かれても本質的にオペラ的な劇場世界を現出しているが、『魔笛』の劇中人物がすべてモーツァルト自身の現身であるような虚構世界を、ペソアもまた内面の真実として神話的に生きた人間なのだ。

ここまで綴ってくれば、アンデルシェフスキのペソアへの傾倒は、彼がモーツァルトを深く愛し、なによりもシューマンを彼にとって唯一興味深い作曲家だと断じることにも繋がっているのがわかるだろう。レパートリーを極端に絞り込んで深く没入するのは、アンデルシェフスキ自身にとって、異名として親しく、そして深く謎めいている存在の創作ばかりを選ぶことの証左である。そうして際限なく探求を重ねることで、作品を再構築するように理解することで異名に肉薄し、自己でも他人でもあり得る領域で、作曲家という他者の存在とも、また彼自身とも和解しようとしているようにみえる。

私のなかでは、シューマンはまっすぐペソアと響き合っているし、それゆえにペソアがより親しく、懐かしく感じられたところもあるのだと思う。わかりやすく『ダヴィッド同盟』を例にとっても、それはまさにシューマンが自身に内在する性格を象徴的に分離し、知己たちを仮面劇のように闘争の同志に加え、批評的創作の舞台として構想した集まりだ。分裂的な気質や躁鬱の気性、生涯におよぶ精神の危機、そして構想は多岐にわたり壮大かつ旺盛、未完成の仕事が多く残されたことなど、シューマンとペソアの両者には共通する要素が多くみてとれる。

シューマンはドイツ・ロマン主義の柱を積極的に担おうとしたし、ペソアはポルトガルの未来を文化帝国のかたちで切望していた。芸術や文明の中心を、さらに先へ進まんと意気込むドイツ音楽の伝統と、遅れをとってしまったポルトガルに置くことでは、採るべきアプローチも自ずと異なってくる。しかし、シューマンにとって仮面舞踏会やマスカレードが大きなインスピレーションの源泉であったことと、ペソアにとっての異名たちが神話的時空で共存していたことは、狂乱と迷宮の両方の意味で、やはりまったくの他人事ではないような気がする。

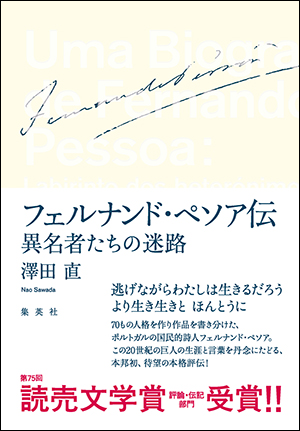

昨夏出版された澤田直著『フェルナンド・ペソア伝 異名者たちの迷路』は、「フェルナンド・ペソア彼自身」の生の実像と多義的な作品世界との関わりを考えるのにもってこいの書だろう。鋭敏かつ繊細な精神で、しかもじつにわかりやすく、かの謎めいた存在の尽きせぬ魅力を謳い上げている。柔軟で明晰な筆致もそうだが、構成も13の章に簡潔にまとめられている。仏語訳が出たら、アンデルシェフスキにもまっさきに薦めたい一冊である。

生い立ちや執筆や出版活動はもちろんのこと、未来主義との関係、政治思想、ポルトガル性、「隠された者」を希求するオカルティズム、商業活動など、ペソアという人間の多様な顔が合わせ鏡のようにして、いきいきと多層的に描き出されていく。いま「人生」と記そうとして思い留まったのは、ペソアにとって実人生とはなんだったのか、実人生というものがあったとしてそれを生きたのはペソアのうちの誰だったのか、私にはやはりわからないからである。(そもそもこれを書いている「私」とはいったい誰なのだ?)

本書の記述は明晰だが、扱われている主題は他ならぬペソア、奥行きと錯綜の両面で捉えづらい存在をめぐる考察である。それでも、読み進むうち、親しみが懐かしさのように湧いてくるから不思議だ。著者が40年にわたるペソアへの愛着が滲ませながら、しかし真剣な愛ゆえに公正なまなざしで、かの人物の足跡や住んだ街を、自分の足でしっかりと歩こうとしているからだろう。それゆえに、私たちが影を踏むようにその「迷路」を歩き、迷子になったり、進んで道に迷おうとしたりするとき、どれだけ頼もしい地図となるかしれないのだ。

この本を読んで、アンデルシェフスキといつかリスボンで会わなくてはいけない気持ちがあらためて湧き上がってきた。ヨーロッパの果てで、これからなにを展望できるだろう?

『フェルナンド・ペソア伝 異名者たちの迷路』

澤田 直 著

集英社

【Profile】

青澤隆明 あおさわ・たかあきら

音楽評論家。1970年東京生まれ、鎌倉に育つ。東京外国語大学英米語学科卒。主な著書に『現代のピアニスト30—アリアと変奏』(ちくま新書)、ヴァレリー・アファナシエフとの『ピアニストは語る』(講談社現代新書)、『ピアニストを生きる—清水和音の思想』(音楽之友社)。