文・写真:青澤隆明

サミュエル・ベケットは亡命先のパリで亡くなった。最期の日々に、過去のさまざまな記憶がめぐる。親しい先達ジェイムズ・ジョイスも娘とともに、彼の孤独な回想を訪れる。

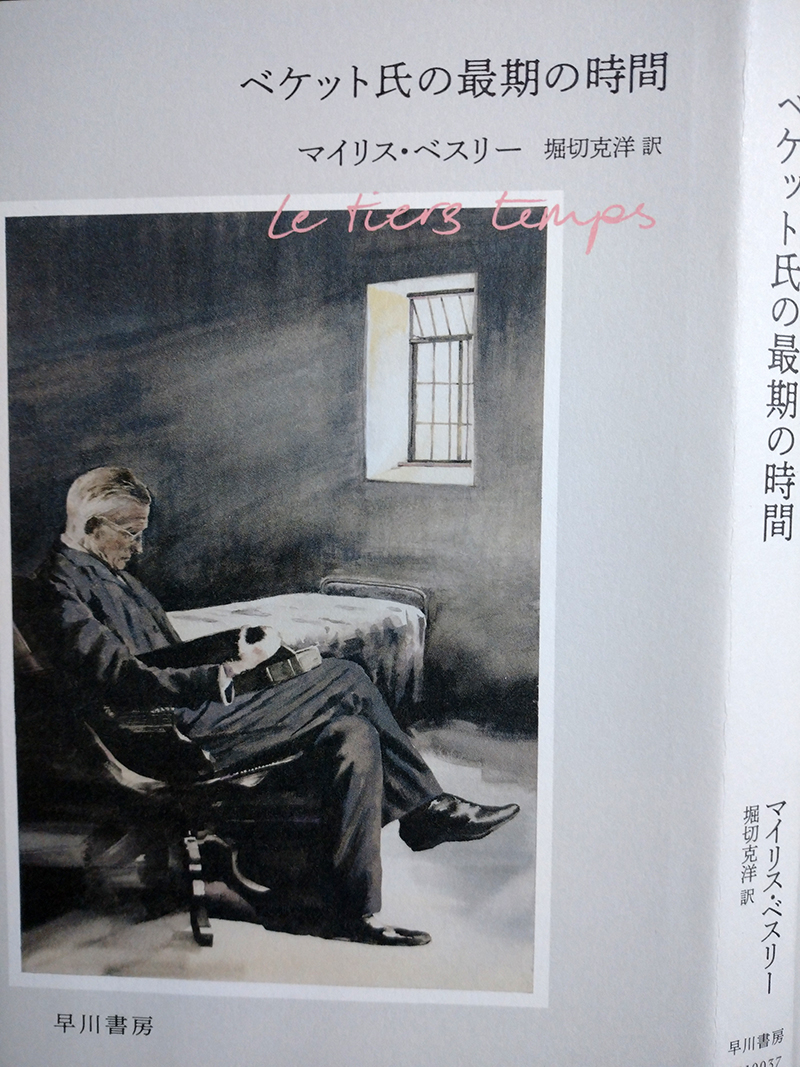

“Le tiers temps”と題された小説の話である。「ティエル=タン(第三の時)」という名の高齢者養護施設は、パリ14区に実在する。ベケットが生涯最後の年、1989年の夏から暮らした場所だ。本書はフランスの作家マイリス・ベスリーのデビュー作で、2020年2月にガリマールから出版され、ゴンクール賞新人賞に輝いた。堀切克洋の訳により『ベケット氏の最期の時間』として早川書房から出たのは昨夏のことで、私もさっそく読んだ。たしか神保町の東京堂書店で手にとったのだが、そこはベケットやジョイスが好きな蕎麦屋さんのすぐ近くでもあった。

いまになって、ふと再読しているのは、2月になれば武満徹の命日がめぐってくるということと、薄く関係があるのかもしれない。武満も好んだジェイムズ・ジョイスの誕生日は2月2日で、命日はつい先頃、1月13日のはずだ。ちなみに、『ユリシーズ』がパリの書店シェイクスピア・アンド・カンパニーから出版されたのは1922年2月2日、ジョイス40歳の誕生日のことである。もうすぐ100周年。20世紀がそれだけ遠くなっている。

小説の情景に話を戻そう——。身体の衰えはとまらず、人生の終わりを彼は待っている。その点では、ふつうの人々と同じである。ベケットは紛れもなく特別な才能をもった人だが、そのまえに、いまやひとりの老人となった。書くことが身体的にも難しくなったとき、彼はたんにベケット氏となり果てる。職業を奪われ、ベケット氏に戻った、というべきか。

作品じたいはずいぶんとさっぱりして、時折気の利いた言い回しをしてはみせるが、手練れのものではなく、さすがに初めて出された小説という若さは残る。1982年、ボルドーに生まれた作家にとって、老いの実感はむしろ介護の方角から迫ってくるものかもしれない。筆致は淡々として浅めともみられる。それでも、自身の終わりと向き合う人間を内密に描き出している。

本作は事実を巧みに採り入れて構想されているが、そこで流れる音楽はとても少ない。全体が漠然と静かで、しかし静謐というのとは違う、ゆったりとした静けさに充ちている。ベケットの記憶はざわつきもするし、かなり激しい体験も蘇る。末期の病院だから、もちろんいろいろの音は耳に入ってくる。かなり生理的な声が上がることもしばしばだ。しかし、ベケットが聞きとろうとするのは、過去の響きである。その残響を確かめるように、老いた彼の回想はひっそりとたゆたうように展開していく。

書くことから離されようとも、聞くことは人生の終わりまで続く。それはさまざまな時を手繰り寄せ、束ねたり、繋いでみたりもする。老いた天才の身体は老いに晒されているが、さて、耳のほうはどうか。生まれてから死ぬまで、耳はずっと開いている。聴覚は人間生命の要だというように。いや、生まれる前から。ということは、もしかして死んだ後まで?

音楽について言えば、聞こえてくるのはまず、ジェイムズ・ジョイスが歌う声だ。曲を弾きながら、コーク訛りで歌う。酔っていて、ご満悦にみえる。それからジョイスの娘ルシアが、シューベルトの音楽で踊っている。それは、ベケットの夢のなかの話だ。父ジョイスもそれをみている。ルシアは実際にダンサーとして活躍したのだった。しかし、シューベルトとは古風な。いったいどんな舞曲だろう。レントラーか、ワルツか、それとも。

この小説でもジョイスは引用されるが、彼の文章が奏でる音は、じつに生命と喜びに溢れている。音楽的、という言葉を使いたくはない。それはそのまま、音楽である。頭のなかに響くのと前後して、読む人の舌の上で奏でられる音楽だ。読みながら自然と音読してしまうし、それだけで気分がいい。武満徹はジョイスのセンテンスを好んで、自作のタイトルにも掲げた。それらは、汚れない輝きを放つ独特のジョイス言語だった。

「すべての難破船から奇跡的に救助された言葉たち。」と末期のベケットがこの小説のなかで称えている。なんと美しい評言だろう。「蜜のような言葉。」そうなのだ。「ジョイスの言葉は朽ち果てない。動きが鈍らない。傷つかない。山から下りてきたツグミのように鳴いている。」

耳のための文学。聴く文学。だから、音楽はこの小説のシーンの背景には鳴り響かないのだろう。よく聞こえるためには、なにより静寂が必要だから。

私たちが音楽を聴く以前に深めていかなくてはいけないのは、そうした心の静けさである。そして、音楽をよく聴くことで、内なる静寂も、あるいは沈黙も、また深められていく。

それはそのまま、私たちが生きている時間を深めることなのではないか。静けさはそれだけ雄弁だ。ほんとうはどんな音楽もその内に密やかな、または苛烈な静けさを宿している。生きることもまた、そのようなものだろう。と、小説に沿って、死に傾斜していくベケットを看取るようにして、私もまた老いという生のありかたについて漠然と考えている。

夢のなかのシューベルトは、老いたベケットにはどのように聞こえていたのだろう。そう言えば、シューベルトは病を抱え、死に臨みつつ生きたが、老いをその身に体験することはおそらくなかった。病没したとき、31歳だったから。そして、今日がシューベルトのちょうど225歳の誕生日である。

『ベケット氏の最期の時間』

著:マイリス・ベスリー

訳:堀切克洋

早川書房 ¥2,860(税込)