濱田芳通率いる古楽アンサンブル「アントネッロ」は、これまで自主企画シリーズ〈オペラ・フレスカ〉でモンテヴェルディなど初期バロックを中心としたオペラを上演し、自由で即興性あふれる音楽と舞台を届けてきた。シリーズ第7弾に選んだのは、彼らにとって初となる18世紀のオペラ、ヘンデル《ジュリオ・チェーザレ Giulio Cesare》。3月3日と5日の2日間、川口リリア 音楽ホールでおこなわれたステージには、ユニークなアイディアがふんだんに盛り込まれ、若手主体のソリストや器楽奏者たちが躍動。コミカルなシーンも多く、会場を大いに沸かせた。現代の聴衆の耳目を惹きつけるバロック・オペラとは?

当時のスピリットの再現としての古楽

text:白沢達生(翻訳家・音楽ライター)

photography:ヒダキトモコ

川口総合文化センター・リリアの音楽ホールのステージは、幅も奥行きもそれほどあるわけではない。そこに古楽器オーケストラを配し、歌手たちは演奏会形式オペラでソリストが並ぶ幅とそう変わらない、ごく限られた手前の横長空間だけで演技しながら歌う。

それは18世紀の歌劇場とは似ても似つかない配置の上演形態でありながら、古楽器集団アントネッロとバロックに通じた歌手たちによるヘンデル《ジュリオ・チェーザレ》の上演は稀有なまでに作品本来のあり方に迫った、300年前の舞台の理想的な再現のひとつになっていた。3月5日の公演に触れ、改めて実感した彼らの公演の魅力を振り返ってみたい。

18世紀のヨーロッパでは、人は社交ついでの上質の気晴らしとして劇場に向かい、舞台が気に入らなければ上演中でも平気でお喋りやカード遊びに興じたという。

劇場以外にも娯楽には事欠かず集中力のない大都市ロンドンの人々を相手に、異国語で歌われるオペラという新奇な余興を成功させたのがヘンデルだった。舞台興行は都市生活者たちが客席に集えばこそ成立し、客席が湧かなくては演目は舞台から降ろされ、作曲家は干される。台本の面白さとそれを際立たせる音楽、その両軸を大切にして客席の興奮を引き出し得たからこそ、ヘンデルは活動を続けられたわけだ。

征服者チェーザレ(カエサル)の権勢を前に、彼に屈したエジプトとローマの要人たちはそれぞれの立場を賭け、他者を出し抜こうとする。持てる力や頭脳にかかわらず、全ての物語は運まかせで、驚くべき結末に繋がる最後の一手を打つのは意外や、最も弱い登場人物 ── 今日の社会派TVドラマにもありそうな筋書きのオペラを、ステュアート王家の断絶を受けドイツから新たな王家を迎えたばかりの英国で舞台にかけたヘンデル。

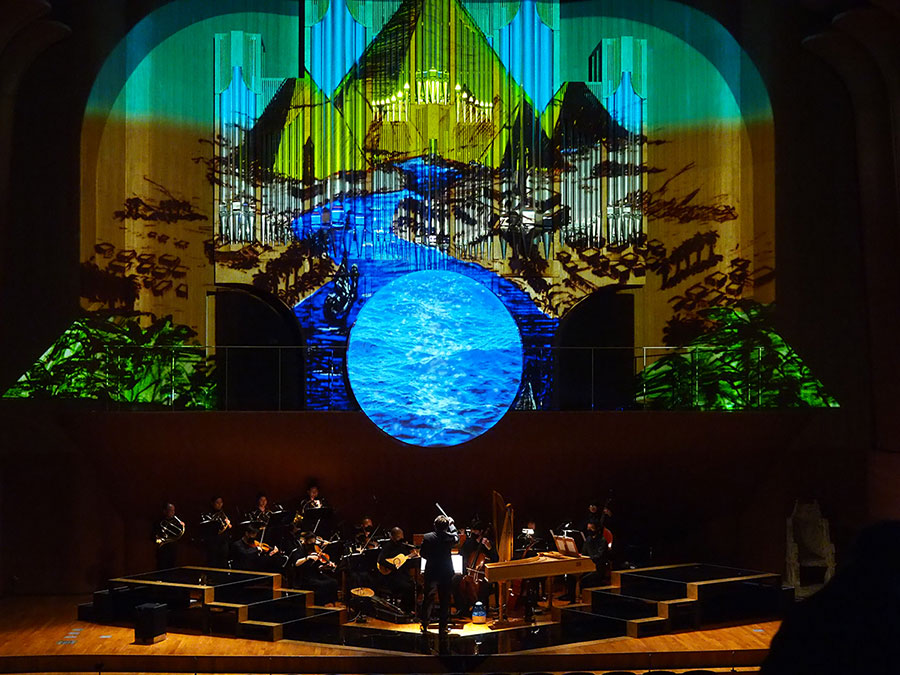

その再現にあたり、濱田芳通&アントネッロは何より「21世紀日本の客席」を見据えるという軸をぶれさせなかった。パイプオルガンがある舞台奥の面でプロジェクション・マッピングを駆使、ナイル河畔の光景やピラミッド、古代ローマのコインなど象徴的図柄や登場人物の心情をあらわす動画をさりげなく投影してゆく。舞台両脇で日本語字幕を表示しての原語上演だが、前半と後半の間には日本語による寸劇の挿入もいとわない。

当時カストラート(変声期に手術を受け高音の歌声を保った男声歌手)のために書かれた役は現代では女声に替えられることも多いが、今回は男声がうまく起用され配役もぴたりと嵌っていた(作曲家の企図を意識しつつ「その舞台に上がれる歌手の顔ぶれありき」で配役をアレンジするのも当時通り)。題名役チェーザレはバリトン坂下忠弘が受け持ち、存分に好演。他の2役はいずれもカウンターテナー(悪役トロメーオは中嶋俊晴、クレオパトラの従者ニレーノは彌勒忠史)で、こちらも両者の個性が活かされた役作りが痛快だった。ニレーノとの掛け合いも絶妙な演技と悠々の名歌唱を聴かせたクレオパトラ役の中山美紀は、登場の瞬間から鮮烈な存在感で満場を虜にし続けた(今回が舞台作品初出演と後から聞き、驚愕)。アドリブ的演技も連発する歌手勢に客席は大いに沸き、まさに18世紀の劇場よろしく演奏中でもたびたび笑いや拍手が沸き起こるほど。

坂下忠弘

中山美紀

中嶋俊晴

田中展子&黒田祐貴

オーケストラは舞台上にいた点こそ異例ながら、これも18世紀の場合と同じく狭い空間に配置されるという制約の結果、まさに当時流のユニークな極小編成に。弦は各パートほぼ一人ずつである代わり、通奏低音には弓奏楽器の他、チェンバロ、ポジティフ・オルガン、バロック・ハープ、アーチリュート、バロック・ギターと色彩感豊かな構成。その室内楽編成にリコーダーとフラウト・トラヴェルソ、バロック・オーボエに4本の(!)ナチュラルホルンが加わり、打楽器やバグパイプも折々効果的に用いられる。ユニークな古楽器の形状を舞台で視認できたことで独特の異界感を味わえた人も多かったに違いない。本格バロック流儀からヘンデルの他の有名作の思わせぶりな引用、時にジャズ風の脱線まで、物語展開にあわせて当意即妙の即興的要素を聴かせる手腕も巧みな猛者たちの妙技は文句なしに効果的。新旧世代、ソロ名義での活躍も目立つ奏者ばかりの精鋭陣が集うアントネッロの面目躍如だった。

しかし演技・演奏・客席の全てがどれほど当時の流儀にかなっていても、舞台の光景はあくまで21世紀日本のそれ……と思いきや、今回の演出ではバロック宮廷舞踏の専門家・聖和笙が「ヘンデルの化身」役で序曲から登場。18世紀当時の衣裳であざやかに舞う姿を折々に見せてくれた。当時の生活風習の反映とも言うべき彼の立ち居振る舞いひとつで、我々客席にいた者たちの想像力は驚くほど易々と300年差を飛び越えてしまう。最高の演出だ。

古い時代の音楽は、作曲家が知っていた当時のモデルの楽器を使い、演奏習慣や奏法も当時流儀に合わせてこそ初めて本来の姿に近づける ── そのような古楽器(ピリオド楽器)演奏のムーブメントが起こって数十年、すでにヨーロッパでは現代楽器奏者たちまで含め、ピリオド奏法を意識せずにはプロ活動が成り立たないほど定着している。日本のシーンにその流れが反映されて久しいが、アントネッロは実に20世紀末から一貫してクラシック音楽演奏の通念におもねらないユニークな解釈を呈示しつづけてきた筋金入りの古楽集団だ。17世紀以前の音楽が演目の中軸を占めてきた彼らのヘンデル作品解釈が、予備知識ぬきでも現代日本のあらゆる聴き手に易々と届く、このうえないパフォーマンスとして演奏史に刻まれたとすれば、それはまさに「〈作品が生まれた時のスピリット〉を大切に」という彼らの活動理念通り、眼前に集う客席を徹底して見据えるヘンデルと同じ理念が貫かれた結果だったのではないだろうか。演奏に携わったプレイヤーそれぞれの個人活動も含め、今後のシーンにおける彼らの立ちまわりにますます期待したい。

◎アントネッロ オペラ・フレスカ7

G.F.ヘンデル作曲 オペラ「ジュリオ・チェーザレ」

Anthonello Opera Fresca 7 »Giulio Cesare in Egitto«, HWV 17

2022.3/3(木)、3/5(土)川口総合文化センター・リリア 音楽ホール

指揮:濱田芳通

演出:中村敬一

ジュリオ・チェーザレ:坂下忠弘

クレオパトラ:中山美紀

トロメーオ:中嶋俊晴

アキッラ:黒田祐貴

コルネーリア:田中展子

セスト:小沼俊太郎

クーリオ:松井永太郎

ニレーノ:彌勒忠史

舞踏:聖和笙

管弦楽:アントネッロ

バロック・ヴァイオリン:杉田せつ子・天野寿彦・遠藤結子

バロック・ヴィオラ:佐々木梨花

バロック・チェロ:武澤秀平

ヴィオローネ:布施砂丘彦

テオルボ:高本一郎

バロック・オーボエ:小花恭佳

フラウト・トラヴェルソ/リコーダー: 中島恵美

ナチュラル・ホルン: 大森啓史・ 藤田麻理絵・ 根本めぐみ・ 松田知

チェンバロ&バロック・ハープ: 曽根田駿

オルガン:上羽剛史

パーカッション:和田啓