2023年秋 高坂はる香のワルシャワ日記2

10月10、11日に行われた第2ステージが終わり、6人のファイナリストが発表されました。

◎ファイナル進出者

Eric Guo, Canada

Martin Nöbauer, Austria

Piotr Pawlak, Poland

Kamila Sacharzewska, Poland

Angie Zhang, USA

Yonghuan Zhong, China

地元ポーランドからは、Piotr Pawlak さん、Kamila Sacharzewska さんの2人がファイナルへ。モダンピアノのショパンコンクールにも出場していたカナダの Eric Guo さん、ザルツブルクモーツァルテウムでギリロフのもと学び、またフォルテピアノも勉強しているオーストリアの Martin Nöbauer さん、フォルテピアノとオルガンも専門に学ぶアメリカの Angie Zhang さん、現在ポーランドのカトヴィツェで学んでいる中国の Yonghuan Zhong さんという顔ぶれです。 タイプの異なる6名のコンテスタントたちが揃いました。

********

第2ステージはオール・ショパンによるプログラムで、マズルカ、ワルツ、ピアノソナタが演奏されました。ピアノは第1ステージ前の選定で決めてあったものを弾くことになっていますが、空き日にもう一度、15分ほどステージで練習する時間が与えられます。

(ちゃんと演奏ピアノが併記してある)

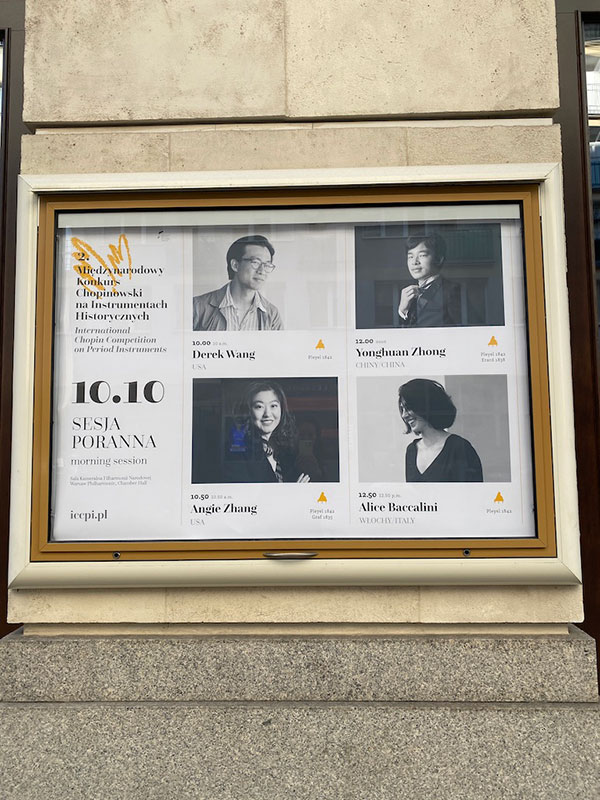

©Haruka Kosaka

練習室には、コンクールで使用しないそのほかのフォルテピアノが置かれているそうですが、なにしろ個体差の大きいことが美点でもあるピリオド楽器、それらが本番の楽器と同じはずがありません。ピリオド楽器の経験が豊富でないコンテスタントにとっては、大きな挑戦になります。

また、このステージでも引き続き、ひとつのステージで複数の楽器を選ぶこともできます。その中で、もっとも多く選ばれていたのが、1842年製のプレイエル。特にソナタのような大きな曲を弾くときには、ほとんどの方がこれを使っていました。 その意味で、現代の“屈強な”コンサートグランドピアノですら(ピリオド楽器を2日間聴き続けた今、現代ピアノがいかに頑丈かを思い知らされています…)、コンクールのような場でたくさんの人に弾かれるときは耐久性の問題が出てくると言われるのですから、繊細な19世紀のプレイエル、しかもオリジナル楽器となれば、コンディションの問題はとてもシビアだったのではないでしょうか。

********

さて、そんな第2ステージ、ファイナルに進んだ方々の演奏を中心に印象的だった場面をいくつか振り返りたいと思います。

初日の昼の部で演奏したアメリカの Angie Zhang さんの演奏で印象的だったのは、グラーフ(1835年)を使ったマズルカの演奏。ペダルを巧みに使い、1台の楽器から全く別の個性を引き出しつつ、自由で情感豊かな演奏を聴かせました。 若き日からジュリアードで学び、今はミシガンでフォルテピアノやオルガンも専門に学んでいる方。ファイナルでどのピアノを選び、どんな演奏をしてくれるのかが楽しみな一人です。

続けて演奏した中国の Yonghuan Zhong さんもまた、ファイナルに進出。エラール(1838年)で葬送ソナタの行進をしずしずと奏でる様が記憶に残ります。彼はカトヴィツェのシマノフスキ音楽院で審査委員長のシヴィタワ氏に師事しているとのこと。

カナダの Eric Guo さんは、モダンピアノのショパンコンクールでもお馴染みの方ですが、ピリオド楽器の演奏でも生き生きと自分の音楽を奏で、繰り返されるフレーズも自然と表情が変わり、聴き手を最初から最後まで惹きつける演奏を聴かせていました。選んだのはプレイエル(1842年)でしたが、前の奏者と同じ楽器とは思えないほど音が違って、ピリオド楽器の“素直さ”に改めて驚かされます。モダン楽器のショパンコンクールでは進出できなかったファイナルで、コンチェルトを披露します。

唯一の日本のコンテスタントとなっていた鎌田紗綾さんは、昭和音大、江口文子さん門下の18歳。マズルカとソナタはエラール(1838年)、間にはさんだワルツのみプレイエル(1842年)で演奏するという選択です。あえてピアノを変えて臨んだワルツ第5番の愛らしい表現が印象的でした。ファイナル進出はならず残念でしたが、ご本人が演奏前に話していらした通り、“笑顔を忘れず”、爽やかなステージを届けてくれました。

オーストリアの Martin Nöbauer さんは、自然発生的な抑揚を持つ演奏が印象に残る方です。とくに楽しかったのは、マズルカのあとに軽い即興をはさんでエラール(1838年)で演奏した、ワルツ第2番。いろいろな旋律が浮かび上がるおもしろい演奏でした。 「それぞれの楽器に明らかな個性があるので、その時に弾いてみないとわからないところもある。そのピアノに合わせて自分の解釈も柔軟に対応させる必要があるのが、このピリオド楽器コンクールの難しいところ。でもそのチャレンジがとても楽しい!」とおっしゃっていました。

ポーランドの Piotr Pawlak さんは、2021年のショパンコンクール、そして2022年のパデレフスキコンクールでも(私の取材的に)おなじみのピアニスト。自在な装飾などピリオド楽器の演奏カスタムを取り入れつつ、モダンピアノに近いダイナミックレンジの広いショパンの表現を組み合わせて、次の展開に期待させる飽きさせない演奏をしていました。 ちなみに、マズルカOp. 56の終曲が静かに終わり、穏やかな即興からソナタ3番の1音目がドーンと打ち鳴らされたところで、審査員席で少なくともお二人の先生が「ビクッ!」としていたのを私は見逃しませんでしたよ。みなさんもぜひリプレイで体感してください。

同じくポーランドの Kamila Sacharzewska さんは、楽器をよく鳴らし、装飾も大胆に、堂々たるショパンを奏でていました。とにかく強い音と自由な表現が印象に残っています。現在、ショパン音楽大学で審査員のオレイニチャク氏のもと学んでいる2001年生まれのピアニスト。Pawlakさんとともにポーランド期待の若手のようです。

イタリアの Ludovica Vincenti さんは、古楽器コンクールでの実績もあるコンテスタント。その前まで、同じプレイエル(1842年)で、ピアノから極限までの大音量を鳴らすタイプの演奏が続いていた印象だったので、音の出し方の面ではホッとしましたが、本調子ではなかったか…というところ。いつか彼女得意のレパートリーで聴いてみたいです。

********

第2ステージで15人のピアニストの演奏を聴いて改めて感じたのは、ピリオド楽器では、モダン楽器以上に弾き手によってピアノからまったく違う音がするということ。こうして立て続けに同じ楽器で違う人が弾くところを生で聴くと、当然のこととわかっていながら、その明らかな違いに驚きます。「気が付かないうちに、今の演奏者の前にピアノを入れ変えてたのかな??」と思って確認するレベルで、全く別物のような音がしていました。 特に、チューニングを保つことの難しい繊細な楽器が一定のレベルをこえる音量なりタッチで叩かれたときは、不協和音が鋭く響き、まさに楽器が悲鳴を上げるようで、悲しくなってしまいます。ステージにいると聴こえ方が違うのだろうか…。

また、ピリオド楽器演奏の流儀として知られる、曲の前のプレリューディングの類(楽器の音を確認したり、次の曲の調性につなぐために即興的な演奏をするという、ショパンなどの時代にはよくおこなわれていた習慣)についても、ごく自然に本編につながる軽いものを挟む方もいれば、何が始まった?と思うような変わった即興演奏を始める方もいます。フォルテピアノを専門に勉強している方でも、逆にプレリューディングを加えることなくシンプルに弾く方もいます。

それぞれの美意識、本質の理解、やってみようというチャレンジ精神がうずまいて現れる、ピリオド楽器コンクールならではのとても興味深い一場面だと思いました。ちなみに、日本での記者会見の際、事務局長のシュクレネル氏は「プレリューディングの演奏の内容は審査に影響しない」と話していましたが、実際のところ、全体的な印象として影響を与える部分はあるでしょう。 古楽器の専門家を一部含む審査員の先生方が、第1ステージのときにどういう基準で音楽を聴き、審査の判断を下したのか、改めて気になりました。

********

10月13日、14日に行われるファイナルで、6人のファイナリストは、ショパンの協奏的作品を演奏します。ピリオド楽器コンクールでは、モダンのコンクールと違い、ピアノ協奏曲の第1番、第2番だけでなく、ピアノと管弦楽のための3作品(前回のモダン楽器のコンクールでブルース・リウが演奏して人気になった、「モーツァルトの《お手をどうぞ》の主題による変奏曲」Op.2のピアノと管弦楽バージョン、ポーランドの民謡の主題による幻想曲Op.13、演奏会用ロンド「クラコヴィアク」Op.14)から2曲を組み合わせるという選択肢もあります。

しかし今回のファイナリストはノーマルの協奏曲、しかも全員第1番を選んでいるということで、6回1番の協奏曲を聴くことになります(そもそも見返してみると、2作品の組み合わせという選択していたのは、35人の参加者中、ポーランドの方がお一人いただけでした)。共演は、ヴァーツラフ・ルクス指揮、{oh!} オルキェストラ・ヒストリチナ。

ファイナリストがそれぞれどのピアノを選択するのかも注目ポイントです。 ここから会場が広い大ホールに移るので、コンテスタントはまたピアノの扱いの調整—会場の響きに慣れ、オーケストラとのバランスを考え、なおかつショパンの音楽をより魅力的に表現すること—を乗り越えないといけません。

International Chopin Competition on Period Instruments

https://iccpi.pl/en/

♪ 高坂はる香 Haruka Kosaka ♪

大学院でインドのスラムの自立支援プロジェクトを研究。その後、2005年からピアノ専門誌の編集者として国内外でピアニストの取材を行なう。2011年よりフリーランスで活動。雑誌やCDブックレット、コンクール公式サイトやWeb媒体で記事を執筆。また、ポーランド、ロシア、アメリカなどで国際ピアノコンクールの現地取材を行い、ウェブサイトなどで現地レポートを配信している。

現在も定期的にインドを訪れ、西洋クラシック音楽とインドを結びつけたプロジェクトを計画中。

著書に「キンノヒマワリ ピアニスト中村紘子の記憶」(集英社刊)。

HP「ピアノの惑星ジャーナル」http://www.piano-planet.com/