“音楽を聴くこと”の本質を求めて

文:小室敬幸

近藤譲を真剣に聴くことは、音楽とは何かを考えることに限りなく等しい。何故ならばブーレーズやケージ、また彼らと異なる道を歩んだクセナキスやリゲティ等とも向き合い、フォロワー(後続者)になることなく乗り越えてゆくためにはどうすればいいのか? このことを近藤ほど考え抜いた日本の作曲家は、他にいないからだ。

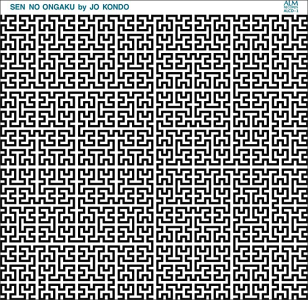

近藤といえば「作曲するときはピアノの前に座り、音や和音を書きますが、それはどんなものでもよい。それから書いた音に耳を傾けます、頭の中で何度も何度も。そうしているとやがて次の音が浮かんでくる。その2番目の音を書き留める。そして2つの音に何度も耳を澄ます。3番目の音が浮かび出てくるまで。そんなやり方です」(ドキュメンタリー映画『A SHAPE OF TIME – the composer Jo Kondo』より引用)といったような言葉で彼自身が繰り返し語ってきた「線の音楽」で知られる。だが、この作曲方法をちゃんと理解するためには、バックグラウンドにある近藤の考えを知る必要があるだろう。

「線の音楽」の出発点となったのは、1973年の《オリエント・オリエンテーション》からだという。ここから近藤の音楽史観をさかのぼってみると、まず彼は1970年頃を前衛の終わりと捉えているのだが、60年代についても「音楽とは音響のドラマである」という意味でこの当時の前衛音楽を「ベートーヴェン以来のロマン派の音楽の考え方とそれほど大きくちがってはいません」と考えている。そして50年代のブーレーズの総音列主義とケージの偶然性については「作曲方法と聴覚結果の不一致」という問題を指摘する。

こうして40年代までさかのぼってきた近藤が「線の音楽」を生み出す上で参照したのは、ケージが1940年に発明した(ピアノの弦に異物を挟む)プリペアド・ピアノのための音楽だった。プリペアドされた音があまりにもピアノ本来の音色と異なっていたため、ケージは伝統的な調性音楽とは全く異なる感覚でもって、音を繋げていたことに近藤は着目したのだ。しかしプリペアド・ピアノは、そのように音を繋げる根拠となる変質された音色が、楽器が変わると必ずしも再現されないという根本的な問題を抱えていた……。

近藤はこれらの課題を反転していく。つまり70年代以降も懐古的ならず、音響のドラマ(≒物語)になることも避けた上で、聴覚結果として音のまとまりが認知可能な音楽を、再現性のある音色で作曲する ── この結果、1973年に生まれたのが「線の音楽」なのだ。

最初期は、どこか旋法的で薄い響きが特徴だったが、80年代に足を踏み入れる頃からは和音の色彩をもった線になったり、80年代半ば以降は硬質で不協和な音響が増えたりと、耳にするサウンドは時代ごとに変わっていった。しかしそれでも近藤が一貫して「線の音楽」という言葉で自作を説明し続けているのは、この作曲方法の本質は表層的なサウンドにないからだろう。

一聴しただけでは無機質な音の連なりに思えたとしても、私たち聴き手が集中して向き合いはじめるやいなや、“何か”が聴こえてくる ── いや視えてくるといった方が適切だ。「線の音楽」は言ってしまえば、人によって、もしくは同じ人でも聴くたびに、異なる音の秩序が感じられることに本質がある。作品から感情表現も、物語性も取り去った近藤が目指したのは、いわば“鏡”のように聴き手個人を映し返す音楽なのだから。

ここまでくれば分かるはずだ。前述したように近藤が何度となく「書いた音に耳を傾けると、やがて次の音が浮かんでくる」と語ってきたのは、プログラムに掲載された曲目解説に載っているような「外界からどんなインスピレーションを得て作者が作品を書いたのか」を入り口にして作品解釈しようとする聴き手を制するためなのである。「線の音楽」を聴くうえで大事なのは作者ではなく、あなた自身なのだ。

もう一度繰り返そう。近藤譲を真剣に聴くことは、音楽とは何かを考えること ── 特に我々が音楽から何を聴き取ろうとしているのかということを自覚させてくれるのが、この作曲家の面白さなのである。趣味であれ、仕事であれ、人生の少なくない時間を音楽に費やしてきたという自覚がある方なら、一度向き合ってみる価値のある作曲家だ。

オーケストラ作品の貴重な実演機会

極めてストイックな音楽であるがゆえ、独奏や室内楽が近藤作品の主ではあるが、入門として聴きやすいのはオーケストラ作品である。多彩な音色があることに加え、ストイックさと異様さがより際立っている。

今回の個展では録音で既にお馴染みの作品ではなく、その裏に隠れた作品がまず聴けるのが貴重だ。尾高賞受賞作ということもあって管弦楽における近藤の代表作とみなされてきた《林にて》と同年に書かれながらも、録音が出回っていないので言及されることすら少ない《牧歌》(1989)が1曲目。傑作《林にて》と多くの共通点を持つ、いわば姉妹作だ。

2曲目の《鳥楽器の役割》(1974)は、初期の代表作である《視覚リズム法》(室内楽またはピアノ独奏)の前年に書かれた作品。とはいえ、こちらは大きく様相が異なっており、録音した鳥の鳴き声を低速再生して得られた音響を、弦楽器のグリッサンドで模していくというユニーク極まりない音楽だ。1973年に書かれた室内楽曲《フォーリング》(アルバム『線の音楽』に収録)を拡大したような作品である。

3曲目は管弦楽ではなく、すべて通常のB♭管クラリネットによるアンサンブルでの《フロンティア》(1991)。ソロ3名と、アンサンブル(今回は25名)のサウンドが対比されるので、編成の構図としてはバロック時代の合奏協奏曲(コンチェルト・グロッソ)を想起させるが、当然全く異なる音楽になるのが興味深い。

そして残りの2曲は世界初演となる新作である。4曲目の《ブレイス・オブ・シェイクス》(2022)はスコアの表示によれば3分半しかない、前奏曲のような作品。木管楽器、弦楽器がそれぞれ群として異なるリズムで絡み、そこに5台のカウベル(!?)が重なっていくという摩訶不思議な音楽だ。

5曲目のタイトル《パリンプセスト》(2021)は、文字を消して再利用された羊皮紙を指す言葉。グレゴリオ聖歌のレスポンソリウムを下敷きにして書かれたピアノ曲《柘榴(ざくろ)》(2020)をオーケストラで書き直した曲だ(「 九州大学 芸術工学部 公式チャンネル 」で、この原曲の演奏が聴ける)。結果的には2004年の管弦楽曲《夏に》の前半部をよりストイックにした音楽にも視えてくるのが面白い。

演奏は、作曲家が指名したフランスの現代音楽のスペシャリスト、ピエール=アンドレ・ヴァラド指揮の読売日本交響楽団ほか。5/25のオーケストラ公演の2日前には2016年制作のドキュメンタリー映画『A SHAPE OF TIME – the composer Jo Kondo』を観た上で、近藤自身が自らの音楽について小林康夫(哲学者、東京大学名誉教授)と語り合う「フィルム&トーク」もあるので、近藤の音楽にまだ触れたことがなくとも予習が可能だ。もちろん、東京オペラシティのコンポージアムは「武満徹作曲賞」を軸に企画されるものなので、審査員として近藤譲がどんな若手のオーケストラ作品を評価するのかにもご注目いただきたいし、今年は関連公演も充実しているので是非とも「コンポージアム2023」のウェブサイトをチェックしてみてほしい。

【Information】

東京オペラシティの同時代音楽企画

コンポージアム2023 近藤 譲を迎えて

◎フィルム&トーク

2023.5/23(火)19:00 東京オペラシティ リサイタルホール

ドキュメンタリー映画上映:《A SHAPE OF TIME – the composer Jo Kondo》

(2016年、約100分 日本語字幕付)

監督:ヴィオラ・ルシェ、ハウケ・ハーダー

対談:小林康夫(哲学者・東京大学名誉教授)/近藤譲

◎近藤譲の音楽

5/25(木)19:00 東京オペラシティ コンサートホール

ピエール=アンドレ・ヴァラド(指揮)

読売日本交響楽団

国立音楽大学クラリネットアンサンブル(ソロ:田中香織、佐藤拓馬、堂面宏起)

近藤譲:

牧歌(1989)

鳥楽器の役割(1974)

フロンティア(1991)

ブレイス・オブ・シェイクス(2022)[世界初演]

パリンプセスト(2021)[世界初演]

◎2023年度 武満徹作曲賞本選演奏会

5/28(日)15:00 東京オペラシティ コンサートホール

審査員:近藤譲

角田鋼亮(指揮)

東京フィルハーモニー交響楽団

[ファイナリスト](演奏順)

ユーヘン・チェン(中国):tracé / trait

山邊光二(日本):Underscore

ギジェルモ・コボ・ガルシア(スペイン):Yabal-al-Tay

マイケル・タプリン(イギリス):Selvedge

問:東京オペラシティチケットセンター03-5353-9999

〈コンポージアム2023〉関連公演・共催公演

近藤 譲 室内楽作品による個展

5/26(金)19:00 東京オペラシティ リサイタルホール

近藤 譲 合唱作品による個展

5/30(火)19:00 東京オペラシティ リサイタルホール