取材・文:小室 敬幸

現代音楽の世界でも、どうしたってメディア露出の多い存在にばかり注目が集まりがちだが、平野一郎こそは中堅世代を代表する日本の作曲家だ。ノーベル文学賞の本命候補とも噂される多和田葉子が台本を手掛けた5幕のオペラ《あの町は今日もお祭り》(2020〜22)のような大作から、邦楽器を含む多様な編成の器楽作品、代表作のひとつ「四季の四部作」(2014)のような女声の独唱まで、充実した作品群を眺めれば地に足をつけて実績と評価を積み重ねてきた堅実な作曲家であることが分かるはずだ。

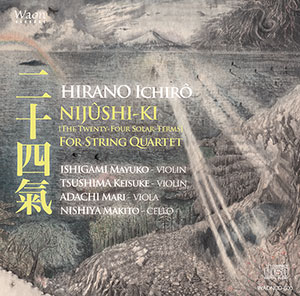

昨年8月には、初期作と近作を聴き比べられるような個展を開催していたが、今度は60分にもわたる弦楽四重奏のための大作「二十四氣 NIJÛSHI-KI (THE 24 SOLAR TERMS)」(2019)のCDが発売されるのに合わせ、京都と東京でリリース記念公演が開催されるという。そもそも平野の音楽はどのようなものなのか? その根源から語ってもらった。

作曲家 平野一郎とは何者か?

平野「自分の出身地(京都府宮津市)は特殊な芸能集落みたいな地域でした。獅子舞とか神楽のような芸能や、30〜40軒ぐらいの家しか伝承していない踊りがある土地で、橋が壊れたら皆で直したりするような、ディープな共同体で生活していました。でも同時に、共同体が個性を阻害しているようにも思えて、自分だけの世界を持ちたいという意識も持っていて、14歳の頃に“自分は普通の大人になれないのだ”と気付いたんです。その頃、翻訳された海外文学を読んだりするようになって、それまでの自分が周囲にあわせて生きていたんだって、自己欺瞞をしてたんだって思い知らされたんですね。そうして学校生活が苦痛になっていった時に逃げ場になったのが文学であり、西洋音楽だったんです」

——その西洋音楽とはどのような接点だったんですか?

平野「もともとピアノを習っていたんです。でも転機になったのはシューベルトの即興曲第1番(op.90 No.1)を聴いた時で、電撃的な衝撃を受けました。こういう孤独の感覚に自分は親しんでいましたけど、その孤独の世界が音楽を通して自分にまで伝わってきたことにすごく驚いたんです。それがきっかけで西洋音楽の世界にのめり込むことになり、あとから考えてみると自分を守る障壁になってくれたように思います」

——いつ頃から作曲家を目指すようになったのでしょう?

平野「高校の三者面談で進路を対外的に示さなきゃいけなくなった時に、“指揮者か作曲家になりたい”って言うようになったんです。とはいえ作曲家よりは空想的に聞こえないだろうと思って指揮者と言っただけで、指揮者になろうとは思ったことはないんですけど(笑)。それからこっそり作曲していたものを自分のピアノの先生に見せ、京都市内で作曲を教えてくれる先生を紹介してもらえることになったんです。当時はそんな先生がいることも知りませんでした。進学校だったので周りは京大やら阪大を目指したりするなか、自分は“作曲家になりますから”というアイデンティティの鎧を着て耐え、京都市立芸術大学(京芸)に入学して廣瀬量平(1930〜2008)さんに作曲を師事するようになりました。どこまで言っていいのか自分でも分からないんですけど、今から振り返ってみるとビックリするほど超絶ディープな師弟関係でしたね……」

——どんな学生生活でした?

平野「入学式の日、作曲専攻の1年生に対して先生たちが喋るんですけど、廣瀬先生だけ“普通の作曲家になったって何の意味もない。大作曲家にならないと何の意味もない”って言い出したのには痺れましたね。今も続いているか分かりませんが、当時の京芸の作曲専攻だと2年生までは、音楽理論的な和声と対位法(フーガ)しかやってはいけなくて、3年生からは自由放任で何やってもいいというカリキュラムだったんです。それを高校生あがりだった当時の自分は“謎掛け”のようなものだって捉えていて、音楽理論にどっぷり浸かると自分の個性がなくなってしまうんじゃないかと悩みました。でも、なかには反抗して自由に好き勝手やっている先輩たちもいて、それをみていたら1回自分を捨ててみようと思ったんです。それでなくなるぐらいの個性ならいらないんじゃないかって」

——そのあと、改めて自分の個性を探すことにしたんですね。

平野「はい。そして西洋音楽のディープな世界に——特に楽譜を通して——分け入っていくなかで気付いたんです。自分自身にとってはホルンが象徴的なのですが、例えばウェーバー、ワーグナー、ブルックナーのホルンが奏でる三和音の響きは、自分のこれまでの生活には存在してこなかったゲルマン的な森の原風景と深く繋がっていることを思い知らされました。そういう借り物感を打ち破るにはどうすればいいのか悩んだまま大学4年になり、教員になるつもりはなかったのに教職課程だけはとっていたので教育実習に行くことに。母校の宮津高校に戻ったタイミングで、以前とは全然異なる眼で故郷をみられるようになりました。自分がコンプレックスをもっていた伝統的、神話的、伝説的なものに対して、ものすごく奥深くて、自分自身のアイデンティティに直結しているんじゃないかって気づき始めたんですね」

——平野さんにとっての大きなターニングポイントになったわけですね!

平野「それで自分にとっては個を阻害する要因として避けてきた共同体的な民族・土着的なものを掘り起こそうと、1996年に丹後半島ではじめたのを皮切りにして、祭りを観に行って調べるようになりました。当初はバルトークやコダーイがやっていたようなアプローチを考えていたのですが、それだといきなりメロディやリズムを取り入れるという具体的な作業になりすぎてしまい、祭りの意味や存続してきた理由だったり、神話の世界観だったりが抜けてしまうと思って。今でこそ『古事記』や『日本書紀』が注目される機会が一般的にもメジャーになってきたように感じますが、20世紀末だと日本の神話に興味をもつと“右翼”だって言われてしまうような雰囲気もありましたよ(笑)。それでも調べ続けていって自分なりの土着的なルーツを探求しはじめたのですが、すぐ作品に実を結ぶことがなく、大学院時代には最終的に作曲できなくなってしまったんです。自分にとっての苦難の時期を乗り越えた最初の作品が、大学院修了の翌年に作曲した無伴奏ヴァイオリンのための『空野』op.1(2001)でした。シューベルトの即興曲第1番の精神と繋がった作品だと自分では思っています」

——仏教を題材にした「空野」は昨年の個展で成田達輝さんが演奏されていましたけど、屹立した厳しい孤独さに強く心を打たれたことが忘れられません。晩年のシューベルトと共鳴するのも納得です。そこでひとつ気になるのが、平野さんのなかでは日本的なものと西洋的なもの、どのような整理になっているのでしょう?

平野「僕は自分のなかに大事な軸が2つあると思っています。ひとつは“普遍性”で、いつどこにいっても通用する価値であり、言い換えれば異なる文化へ持っていっても分かり合えたり、交換できたりする価値ですね。でも近代以降の日本では西洋に対するコンプレックスが強かったがために、普遍性が大事という価値観に偏りすぎてきたとも考えているんです。じゃあ普遍性の対義語は何かといえば、司馬遼太郎なんかは“特殊性”と言っているんですけど、僕は“真正性”こそが普遍性と釣り合う対義語と思っていて、自分にとってはもうひとつの軸になっています。僕にとっての真正性というのは、場所を変えても通用する普遍性とは真逆で、例えばその場所でしか体験できないサイト・スペシフィック(※美術用語で、展示される場所の特性を活かしたり、その場所に帰属したりする作品)な在り方など、置き換え不可能なホンモノ、ということです。」

——“特殊性”と言ってしまうと“普遍性”の方が上位にあるように思えてしまいますが、“真正性”ならば“普遍性”と確かに釣り合いますね。

平野「文学でいえば作家が書いた原語の方に真正性があるかもしれませんけれど、他の言語に翻訳されることで作品に込められた魂に普遍性を感じることがあるんじゃないかと思います。例えば『平家物語』の“祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり”って、ロシア文化にも通じるところがあると思っていて、タルコフスキーの映画『アンドレイ・ルブリョフ』の終盤に鐘をつくるシーンがあって、それはタルコフスキーが演出したムソルグスキーのオペラ《ボリス・ゴドゥノフ》にも出てくるんですけど、そこで描かれているものって平家物語と直結していますよね。日本在住のロシア人ピアニストのイリーナ・メジューエワさんともこの話題で盛り上がりましたよ(笑)。翻訳できないものを実現するには、翻訳を通して他文化を知る必要があるんです。その両面性が大事だと考えるようになりました」

音楽は描写しているのではなく、擬態する。

——今回、CDとしてリリースされ、記念公演もおこなう「二十四氣」という弦楽四重奏曲のための作品は、どんな特徴があるのでしょう?

平野「『二十四氣』は2つの意味で極端な作品だと思います。ひとつは作品全体がカレンダーのような時間のシステムで決まっているところから作曲がスタートしており、楽譜上は1年を60分でめぐるようになっています。更に細かく分けていくと、四季で分けると15分、二十四氣で分けると2分30秒、七十二候で分けると50秒ずつになっているんです。この50秒が楽譜では1ページ分になっていて、1ページは5段ずつで、1段あたりが10秒。この10秒が360日(=旧暦の1年)のうちの1日にあたります。もちろん生演奏の際に実際の時間は前後するわけですけどね(笑)」

——では、もうひとつはどこが極端なのですか?

平野「森羅万象のざわめきから音楽が立ち上がるような作品だということです。『二十四氣』(2019)の先行作にあたる女声独唱のための『四季の四部作』(2014)は、声だけじゃなくボディパーカッションとか人間1人で可能なあらゆる音、いわゆる楽音から雑音(ノイズ)の状態を行き来しながら四季の世界を体現していくような作品なんですね。それを器楽、弦楽四重奏でやってみようと考えたのが『二十四氣』なんです。僕としては、音楽は何かを描写することは出来ないと考えていて、例えば鳥の声を模したりしてもそれは描写しているんではなく、擬態しているんだと思うんです」

——その違いをもう少し具体的に説明していただけますか?

平野「描写ってその言葉からいっても視覚優位で、それが聴覚に置き換えられた記号化にすぎないと思っていて。でも擬態というのは人間の五感――何ならまだ科学技術で発見されていないものも含めた内的な感覚すべてを反映しようとしている。何故それが大事かといえば、個々人のなかにある内的な感覚がメタモルフォーゼ(変容)して生まれるのが音楽だと考えているからなんです。伝統的な芸能における擬態は音楽の起源のひとつですし、鳥の歌を真似するようなエピソードってビックリするほど多くの文化の神話や言い伝えに登場しますよね。自然の中に身を投じて溶け込むことって簡単なことではないですけど、そういう経験を通して自然に対して、それまでとは異なる感覚が拓かれることもあります。オロチ(大蛇)の血をなめて鳥の声を理解できるようになるジークフリートもそのひとつですよ(笑)。そういう世界が作りたいと思って生まれたのが『二十四氣』なんです」

——実は今日、「二十四氣」を録音されたヴァイオリンの石上真由子さん、ヴィオラの安達真理さんもお越しくださっているんですが、おふたりはこの作品をどのように受け取りました?

石上「さっき鳥の声の話がありましたけど、まさにウグイスの声を真似たりもしました。旅人が歩くような感じをヴィオラが弾くところがあって——そこ、私すごい好きだったんですけど(笑)、音が出ないものを音で表現したり、実際に音として世界で鳴っているものを真似したりするのがいい具合にミックスされているので、演奏していても想像力が喚起されて、五感が刺激されましたね。というかレコーディングの最中に平野さん自身から細部にいたるまでそういう解説を聞くことが出来た私たちがこの作品をいちばん面白く楽しんでいるかもしれません(笑)」

安達「ジョン・ケージの『4分33秒』って楽器を弾いていなくっても、その場で耳を澄ますと色んな音に溢れていることに気付かせてくれる……という実験だったとして、その溢れている色んな音を楽器で表現したのが『二十四氣』だと思います。だから『4分33秒』のとてつもなく音がある版……みたいな感覚になります(一同爆笑)。驚きっていう意味ではそのぐらいのインパクトがありましたし、実際に普段の音楽とは違う耳のそばだて方が求められるんですよね。メロディやリズムが先導していく音楽でもなければ、いわゆる現代音楽という感じでも全然ないですし、本当にこれまでとは全く異なる体験ができる稀有な作品です」

——おふたりにとっても刺激的で、面白い体験になっていることが伝わってきます(笑)

石上「これまで日本で生まれ育ってきたなかで、経験したことのある感覚が散りばめられているんですよ。聴けば皆さんに納得していただけると思うのですが、聴いてもらわないことには伝わらないのがもどかしい……(笑)」

平野「そもそも二十四節気は中国発祥で、古代の日本が翻訳して取り入れたものなんです。僕が大事にしているのは日本の風土に降りてきたときに、当時の日本の人々がそれをどう見聞きしたのか? 特に、置き換えられない特質をどう捉えたのか?ということ。京都の街だって、もともとは中国の都市計画がモデルになっていて、それが長い年月を経て日本にしかない都になっていったんですから」

二十四氣〜弦楽四重奏で巡る一年

〈CDリリース記念公演〉

演奏:

石上真由子(ヴァイオリン)

對馬佳祐(ヴァイオリン)

安達真理(ヴィオラ)

西谷牧人(チェロ)

〈京都公演〉

2024.12/10(火)19:00 京都/大江能楽堂

〈東京公演〉

2025.1/8(水) 19:00 東京文化会館 小ホール

問:ArTRANDOM 090-6679-0308

CD『二十四氣』平野一郎

・春

1.立春 2.雨水 3.啓蟄 4.春分 5.清明 6.穀雨

・夏

7.立夏 8.小満 9.芒種 10.夏至 11.小暑 12.大暑

・秋

13.立秋 14.処暑 15.白露 16.秋分 17.寒露 18.霜降

・冬

19.立冬 20.小雪 21.大雪 22.冬至 23.小寒 24.大寒

ワオンレコード

WAONCD-600 オープン価格

2025.1/14発売

※2024.12/10、2025.1/8「二十四氣」公演会場にて先行販売あり