interview & text:青澤隆明

photos:武藤 章

岸田繁が個人的なクラシック音楽の個人的な敬愛について語るロングインタビューの最終回。今回は、自身が作曲した交響曲第二番、トリスタンとイゾルデ、神秘和音、ミニマル・ミュージックについてのお話し。もちろん、ブラジルとヴィラ=ロボスについても。

──さて、時間の制約があるので、そろそろ交響曲第二番にたどり着かないといけませんね。新作の第二番の前提になるところで、ここまで登場しなかった作曲家の話をしましょうか。

ほんまにそれが反映してたかどうかはわかりませんけど、二番を作曲したときにワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』を聴いていた。作品はぜんぜんそれっぽくないですけれど。あとスクリャービン。スクリャービンは曲というより、神秘和音を聴いて。あと、バッハの管弦楽組曲とかチェンバロ協奏曲を。

でも、交響曲第二番の音楽的な意図として、自分のなかで敢えてこうしようというのは、ドイツよりフランスとなんとなく思ってつくっていきました。和音の組みかたひとつにしても、場面展開とか和音とかでシーンは動くんですけど、そこはごくロジカルでバロック、あるいはこういう曲やからこそ、ライヒ。

ライヒやグラスがやっていたミニマル音楽は、ぼくはすごく好きで、同じようなものをそれこそヒナステラにも感じますし。ただそういう『変わってないようで変わる』ミニマルな感じというのを、『変わるようで変わってない』というふうにつくりたい。『気づいたら、こいつ、ずっとおった』みたいな人がいる感じというのがぼくは好きです。『こいつといたら、いつもこうなるな』というよりも、『こんなんなっとるのに、気がついたらこいつおった』というのが好きで(笑)。そういうのがつくりたいとすごく思って、これは一番のときにでも、くるりのときでもそうなんですけれど。

なにかの円環があるなかで絶対に振り落とされない、で、振り落とそうと負荷もかけてない、その絶対守られてる領域みたいなもの。それがだいたいリズム的なトリックで言うと、付点音符の位置にいたりとか、あるいは6連符、3連符で勘定して奇数の位置にいたりとか、そういうのはけっこうやってます。でも、それはたぶん聴いていても、実際演奏していても、あんまりわからない……。

──道路標識みたいに置いてある。

そういうことです。

──聴いて感じない論理の芯というのも、作り手としてはとても大事ですよね。そこを聴くとなると、違う聴きかたになって、数える話になってきますけれど。

そうなんです。数えるから。

──なにかそういうものがないと、どうにでもできちゃいますものね。

でも、どうにでもできるもんも、そのうちつくりたいなと思うんですけど。なんか今回は、ぼくのなかでの古典的ふうの制約みたいななかで、いろんな実験ができたと思っています。演者の人にはよく言われるんですよね、『せっかく気持ちよく弾いてんのにすぐ変わるから腹立つねん』て。とくにヴィオラの人に言われますけど。

写真提供:NOISE McCARTNEY

ブラジル風バッハ

──古典風な制約と実験のなかで、というと第二番の初演コンサートで、ヴィラ=ロボスの「ブラジル風バッハ」を入れましたよね。あれ聴くと、どうしてもわーっとなるんですけど、ふと思うと、こういうこと岸田さん、実はなかなかやらないなぁと思うところもあって。

……というのは?

──あの、ドォーッと行っちゃう感じというか、丸出しになって。

ああ、そうなんですよ。ぼく、ショボいんですよ(笑)。

──そこは照れなのか、ひねりなのか、あんまりやらないですよね、くるりでもシンフォニーでも。と、思っていたんですけど、第二番の中間楽章では出てるところありません?

ま、トリオの部分は自由作曲なので。とくにクラリネットの独奏とかになるとぼく、弱いんですよ。すぐにナイーヴな気持ちになって、自分がクラリネットのもの悲しい音で気持ちを歌ってしまうみたいな、そういう部分はありますね。

でも、それがたとえば弦楽の四重奏だったり、コラールっぽいところでホルンがこういうふうに入ってくるとか、『形式的に、ここはこうよね』というところはなんか肩透かしをしてしまう……嫌なやつですよね(笑)。

──いや、そこが愛おしいわけで。

いやいや。でもなんか、ひとりで独白するようなシーンというのは、その人のそのままを出したいなと思ってしまいますし。

──ヴィラ=ロボスの「ブラジル風バッハ第4番」の第2曲で言うと、トロンボーンやトランペットに気持ちが入ったりしますよね。

トロンボーンとトランペット、強いですよね。でも、あの曲で楽器ってすごいな、と思うのは、やっぱり銅鑼とシロフォン。打楽器やから南米というのではないですけれど。

この間、世界地図の国名を直訳したらこうなるというのをインターネットでみつけて。ロシアというのを直訳したら『ボートを漕ぐ人たちの国』、ギニアは『黒人』、インドは『河』、アメリカはなんか『商売をする人たちの合衆国』(笑)。日本は『日出ずる国』、朝鮮は『朝の光が美しい』。それでブラジルはね、『赤い森』って書いてあって、これかっこいいなと思って。それこそヴィラ・ロボスのダイナミックな、でも日本人的な憂いではない。たぶん向こうの言葉で「サウダージ」と言うんでしょうけど、ちょっと知らんし、コミットできるかできひんか、ぎりぎりのところにある強い郷愁ですかね。

あれは南米の作家で他のジャンルでも、たとえばブラジルではカエターノ・ヴェローゾとか、ミルトン・ナシメントとかジルベルト・ジルとか、ポップスのシンガー・ソングライター大勢いますよね、あるいはセパルトゥラみたいなメタル・バンドでさえ、もうぱっと聴いて『わっブラジル』という臭気がある。ぼくは好きなんで、『これ、なんやろな』って思って、ブラジルのアントニオ・ロウレイロというミュージシャンを自分たちでやっている京都音博に呼んだりもしたんです。

ヴィラ=ロボスはフランスで音楽を勉強してますよね、それを持って帰って彼自身も先生になって教えたらしいんですけど、なにがブラジル風でなにがバッハ風かわからへん『ブラジル風バッハ』というあの謎の、しかも一大プロジェクトを死ぬまでずっと続けていらっしゃった。でも、なんとなくニュアンスとして『ブラジル風バッハ』って、さっきのショスタコーヴィチの『ジャズ組曲』じゃないですけれど、名前の不適格さ、と思いきや実は体をなしてたというか……。

──そうなんですよ、壊れてないんですよ。

壊れてないですよね。その幹がね。それってなんなのかって考えたんですけれど、要はブラジルの民族音楽であるサンバとショーロですよね。言うたら古典芸能じゃないですか。クラシックもまあ古典芸能ですよね。で、クラシックは現代音楽っていうジャンルと名前のものが現在進行形であって、他のものはクラシック、あるいは古楽。それと同じように、サンバとショーロも、サンバ、ショーロ、それとモダン・サンバかなんかわからんけどそういうものがあるのかと思ってたら、なんと一度も死んでないジャンルらしいんですね。

たとえばロックとかも賞味期限が切れて死んで、ということになっていると思うんですよ、いま。でも、たとえばサンバやショーロは、いまだに続いているジャンルとして、ふつうにあり続けている。他の国でそういうものあるかって言ったら、ふつうにアクチュアルで、古典でなくて、ただ続いてるもんって、沖縄の民謡くらいじゃないですかね。その強さっていうのが、たぶんじわじわって入っていて、それが南米音楽のコクの部分というのかな。

──なにかすごい不敵な感じがしますよね。

不敵ですよね。それは、ぼくは沖縄のミュージシャンにもなんとなく感じてて。べつに三線もって歌ってなくても、沖縄出身のアーティストがいたらそれだけで沖縄感がするような、そういう、魂の力って言うとなんか大仰かもしれないですけど。たとえば、ぼくがいま、雅楽あるいはお能をモチーフにした前衛芸術をなにかやってくださいって言われたら、ゼロから勉強しなきゃいけないと思うんです。雅楽も好きやし、お能も観たことありますけど、アクチュアルではない。そのアプリ、入ってないんで、っていう。

──でも、ブラジル人なら誰しもサンバはすぐ踊れる。

そうです。それはサンバとショーロは死んでないってことだと思うし、アメリカの人たちにとってはカントリーとか黒人音楽がそうなのかもしれないですし、ウィーンやヨーロッパでオーケストラにいる団員さんたちはバロックの時代から予めもっているものがあるのかなと思います。『南米、すごいな』というようなものをね。

しかも、「サウダージ」という彼らが郷愁を感じるポイントで、まだ西洋の音楽をやってるひとたちが気づいてない部分というのがたくさん、おそらく彼らだけがもっているものがあって、そこを探っていくのは楽しいんじゃないかな。ヴィラ=ロボスの書いたいくつかの音楽を、よりヴィラ=ロボスご本人がやりたかった、よりサンバやショーロに近づいたものを、南米の人たちがブラジルのものとして取り戻すような流れがあったら、絶対に面白いよな、死ぬまでにそれを聴きたいなって思いますね。ちょっと前にアーノンクールが完全な古楽回帰を、自分のオーケストラでやられたみたいな感じで。

写真提供:NOISE McCARTNEY

交響曲第二番とそのさき

──さて、岸田さんの「交響曲第二番」ですが、いろんな水が流れこんでいるし、出入りが自由な楽しさがある気がするんですね。いろんな音楽を聴いてきた人がそれぞれの記憶をもって入ってきても、孤独ではないというか信頼感をもって聴けるような。とはいえ、器を大きく構えたときに、よりできたこと、できなかったことというのは今回ありましたか?

ああ、なるほど。一番のときも二番のときもそうですけれど、『次書くもんはぜったい違うもんにしよう』というのはもう、書いてるときから思っていて。書いてる時点で明らかにこの作品に即していない、しかもその時点では自分には処理できないアイディアが浮かんだときは、『おそらくこれは次のでしょう』ということになりますし。で、なんでつくっている途中でそこから外したんかというと、先に行き過ぎているからなんです。自分のなかでは、『それはいまから食べる朝ごはんじゃなくて、昼ごはんの話でしょ』っていう。まあ、そういうアイディアというのは、つねづね出てくるので……。

──つねに前向きに出てくるんですね、戻るのではなく。

はい、そうです。

──それが蓄積されると、そこに共通するかたちがみえてきて……ということですね。

そうですね。和声に関して言うと、ロックやっているときもそうで、放っておくと絶対にやってしまう和声の置きかた、『こういうパターンのときは、ふつうはこう行きますけど、わたしはこうしてしまいます』というのがぼくは手癖のようにあって、もちろんそうなってしまったところもたくさんあるんですけれど、『今回はべつのおつまみで呑みましょう』みたいな(笑)、『とにかく別のアテを用意しましょう』ということをかなり意識的にやりました。

──そこはすごく実験的な繋がりになりましたね。新たな和声の探求をたくさんやられた。

あんまりやらなかったことをね。だから、次にやるとしたら、リズムと、あとはやっぱり持続する音。持続音とか、休符も長いみたいな(笑)。『もっと間の多い音楽がやりたいなあ』みたいな気持ちはすごく出てくるんですけど。ステレオタイプな現代音楽になりたくないので、もうちょっと『ああ、こうきたか……』って思わせたいな、というようなことは考えながら日々音楽はつくってますけど。いまは電子音楽ばっかりつくってるんですけど、そういうところで練習してみたりとか。

──ベートーヴェンみたいですね。

そうですか。

──シンフォニーに行く前に、ピアノ・ソナタを書いたり。最後に弦楽四重奏に残したり。

ああ、そうですねえ。とにかく、古典音楽的な作品は、場に応じてつくり続けていくと思うんですけれど。京響さんともそういう話をしていますし、他にも機会があれば、ぜひ。やりたいことだけはいっぱいたまっていくので。

──ひとつやるとまたやりたいことができてしまう。そこもまた、ベートーヴェン的な……。

いやいやいや。ぼくはもうちょっと長生きしたいですけど(笑)。

profile

岸田繁(Shigeru Kishida)

京都府生まれ。ロックバンドくるりのフロントマン。作詞作曲の多くを手掛け、多彩な音楽性で映画のサントラ制作、CMやアーティストへの楽曲提供も行う。2016年より京都精華大学にて教鞭を執り、2018年には特任准教授に就任。京都市交響楽団の依頼を受け完成させた初の交響曲「交響曲第一番」に続く「交響曲第二番」を発表した。最新作は、2019年4月発表の『リラックマとカオルさん オリジナル・サウンド・トラック(NETFLIXオリジナルシリーズ)』。

information

●響き、味わう、文化の祭典『時の響』2019

岸田繁作曲のオーケストラ作品の初演、岸田自身も歌唱で出演、女優の栗山千明がナビゲーターや朗読を務める「時の響 2019」が10/20(日)、京都コンサートホールで開催! 詳細は下記ウェブサイトでご確認ください。

https://kyo-asobi.kyoto/tokinohibiki2019/

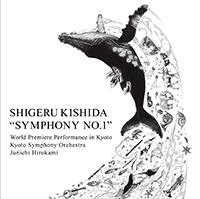

●岸田繁 「交響曲第一番・第二番 連続演奏会」

2019.10/5(土)14:30 京都コンサートホール大ホール

出演:岸田繁、広上淳一、京都市交響楽団

https://shigerukishida.com/

広上淳一(指揮)

京都市交響楽団

VICC-60955

ビクターエンタテインメント ¥2500+税

広上淳一(指揮)

京都市交響楽団

VICC-60944

ビクターエンタテインメント ¥2500+税