2019年2月17日、新国立劇場でオペラ《紫苑物語》が世界初演を迎える。2018/19シーズンから同劇場オペラ芸術監督に就任した大野和士が掲げた「5つの柱」のひとつである「日本人作曲家委嘱作品シリーズ」の第1弾となる。石川淳の短編小説を原作に、長木誠司が監修、佐々木幹郎が台本をてがけ、西村朗が作曲した。演出は笈田ヨシ。指揮は大野。去る1月20日、稽古が開始された。

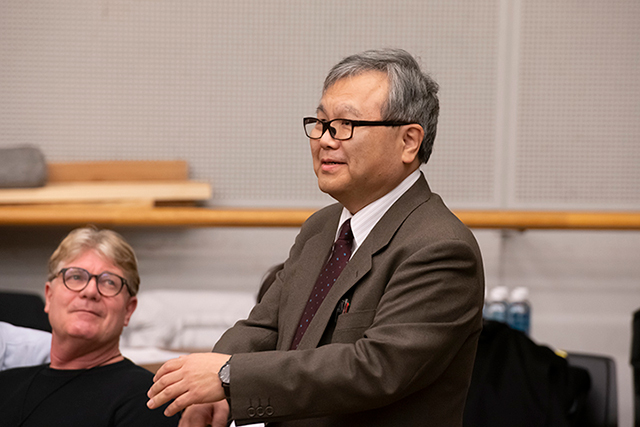

全キャストとカヴァー歌手、助演の俳優、スタッフが集結しての稽古初日のキックオフで、それぞれが作品についての想いやコンセプトを語った。

(2019.1/20 新国立劇場リハーサル室 取材・文:編集部 撮影:寺司正彦 写真提供:新国立劇場)

■大野和士(指揮)

作曲の西村朗さんと相談しながら詩人としての美しい音楽的な言葉で台本を構築してくれた佐々木幹郎さん。三島由紀夫のもとで修行を積まれ、ピーター・ブルックとの言葉に依らない協働をはじめ、オペラの演出までこなす、この人なしにはありえないと思い演出をお願いした笈田ヨシさん。オペラの題材として石川淳の小説『紫苑物語』がふさわしいことを教えてくれた長木誠司さん。みなさんといっしょに芸術監督としての1年目の目標であった「日本人作曲家委嘱シリーズ」を開始することができたことをとても嬉しく思っています。

絶版となっていた小説がこのオペラをきっかけに復刊されることになりました[*註]。オペラがこうして別のジャンルにまで影響するとは夢にも思わなかったことです。

オペラ《紫苑物語》は、一言で表すと「芸術家の生涯、芸術家の自分探し」の物語です。

[*註]講談社文芸文庫『紫苑物語』(2月上旬発売予定)

宗頼は歌の才能がありながら父に反抗し歌の道を捨て、叔父の弓麻呂のもとで弓の世界に進む。何事にも才能があったであろう宗頼はたちまち叔父よりも腕をあげる。しかし、歌の道でも弓の道でも宗頼には「自分にはこれだ、これしかない」というものがなに一つ出てこない。弓で殺めた子狐が変化し美しい女・千草となって現れる。宗頼は千草と愛を交わすが、耽溺することはない。いつも「おれは何をしているのだ。自分は何だ?」と自問している宗頼。宗頼が自問している間は、宗頼のあとを追うように(わすれな草である)紫苑が次々と花開いていく。

あるとき、山向こうの桃源郷に仏が見える。あそこに行ってみようと思う。そこに平太がいる。背格好も同じ、顔もまったく変わらない二人。平太は黙々と仏を掘り続けている。おまえは何者だと尋ねる宗頼。やっていることには意味はない。あるのは、山に掘られた仏のみ、と平太。

二人の会話(二重唱)の間に、怒り、恐れ、不安が生まれてくる。

本来、永遠の象徴である仏像を殺めることはできないが、弓がそれを射る。とたん、山は宗頼ともども崩壊し、宗頼は命を落とす。宗頼という存在が消え去った後、そこに残ったのは、宗頼の歌。村人たちが「鬼の歌」と呼ぶその歌は、どこかで聴いたことがある、どこか懐かしい、どこか美しいけれどもおどろおどろしい、不安な歌。宗頼が自分を捨て、死を賭して初めて花開いた才能。その歌は、彼の唯一の作品だった。

『紫苑物語』には、自分とは何かと問い続けながら自分を失っていく現代の人間、人間の運命に対しての普遍的なテーマ性があります。

登場人物は、宗頼のほか、欲にかられた絶世の美女であるうつろ姫、いつも宗頼によりそう可憐な千草(狐のカデンツァがある)、いつも形式に留まっている(五七調で歌う)父、いつかうつろ姫を使い国をのっとろうと画策するが道化役でもある藤内、背中に狼が憑いている弓の達人である弓麻呂、そして、宗頼を映す鏡のような存在である平太。

これまで日本のオペラには二重唱、三重唱、四重唱というのがなかなかありませんでした。本作では、山あり谷あり、いろんなエクストリームなキャラクターをもっている登場人物たちが、数々の重唱で性格を変えていきます。重唱オペラ、アンサンブルオペラと言ってもいい。日本のオペラに革命が起こると確信しています。

■西村朗(作曲)

佐々木さんの台本の初稿が17年9月末に完成。そこから14ヶ月、平均9時間作曲しました。

作曲にあたっての課題は重唱で、自分のペースで書くだけでなく、大野さんや長木さんからのリクエストでしばしば書き直しが必要でした。打ち合わせのたびに重唱の部分がどんどん膨らんで行って、これはもう人間が歌えないんじゃないか? それを大野さんに言うと、もっとやっていいと(笑)。千草が重要なパートで、狐の鳴き声まで教わったりしながら、これはもう、狐になりきらないと書けないんじゃないかと、全身全霊をかけて書きました。

今回、ライトモティーフをいくつか設定しています。鮮烈なキャラクターがたくさん出てきますが、それらが自ずとライトモティーフ的なものを喚起してきて、それに抗うことができない。19世紀的な手法ではありますが、作曲家人生、こんな機会があると思わなかったから、やらせてもらおうと。5、6種類のライトモティーフが出てきますが、紫苑、第三の魔の矢など、重要なモティーフが出てきます。

自分がこれまでやってきたことの集大成として、変化に富んだ多くの音のパレットを用意しました。

稽古を迎え、作曲家としての仕事はひとつ終わっているんだなという気持ちと、オペラという作品形態を考えたとき、初演を迎え、4公演終わるまではまだまだ変化成長していくだろうとも思う。4公演目の最後の音が消え、幕が降りたとき、初演のひとつの塊の段階が終わる。だから、まだまだ自分の仕事は終わってなくて、まだまだこれから応じていかなければならないことが多いのかなとも思っています。

■佐々木幹郎(台本)

石川淳の短編『紫苑物語』には、彼が戦前戦中の日本や人間に抱いた想いが描かれますが、それは表には出てきません。

舞台は醍醐天皇の時代だろうと推定できます。安倍晴明に代表される陰陽師が朝廷を動かし、狐の化身を石にして遠くへ投げ捨てるなど、いろいろな技術でいろんなことをやっていた時代です。そうした時代背景を利用して石川淳は小説を書いた。

人を殺すということと歌を作るということ、この二つをぶつかり合わせたとき、本能的に歌がうまい芸術家がどう生きていくのか? 朝廷から勅撰和歌集の選者を任されている父をもつ家系で、既存の同じようなしきたりの歌を善しとするか? それに反逆し、歌を捨てて弓の世界、矢の先に自分の歌があるのではないか? それが宗頼の出発点です。

宗頼は芸術家として、矢のもっと先にあるものを見ようとしてしまう。武器をもつということは人を殺すこと。宗頼は実際に人を殺して、殺すとはこういうことかとわかる。一人殺すと、どんどん殺さないではいられない。人を殺めたあとに紫苑を植えるのは、自分がやったことを記憶にとどめるため。そのことを引き受けて、その先にあるものを見ていこうとします。

山の上に、いつもこちらを見ている仏の姿が見える。あれはいったいなんだ? そこには忘れ草という、紫苑(わすれな草)とは真逆のものが生えている。それすらもつかんで、その先を見ていこうとします。これはもう、芸術家の魂、本能がそうさせるんですね。

宗頼を支えるのが千草。しかし狐の化身で呪いがかかっているから山には行けない。千草は弓に変化し宗頼と山に向かう。と、そこには、宗頼と瓜二つの平太がいる。宗頼は代々歌を選ぶ家系を捨てて自分の道を切り開こうとを欲するけれども、平太はずっと仏を掘り続けていて、自分がなぜそれをしているか考えず、そこになんら疑問をもたない。

この二つの対比、人を殺すことと作品を作ることは表裏。平太が一番大事にしている山の仏と魔の矢が重なったその瞬間、世界は崩壊し、歌だけが残る。

芸術家にとって作品とはいったい何なのか? 高度な抽象化を石川淳はやっています。

狐、猿、狼などの獣が人間と同じレベルで生きている時代というのがとても面白い。中世を背景にしたとき、現代の、現実と虚構の二分化では見えない世界がひろがる。そこに石川は、人を殺すとは何なのか、芸術とはなんなのかを凝縮しているんです。

これを分解してオペラにするのは至難のわざでした。大野さん、西村さん、長木さんと4人で、原作をどう解釈するか、オペラの始まりはどこにして、第1幕の終わりはどこにするか? そうしたプロットを出して、何回も何回も台本を練りました。とても面白い作品になっています。

■長木誠司(監修)

このオペラの話は7年前に始まりました。最初にアイデアを出した人間としてはこの日が迎えられて感無量です。かねてから日本のオペラがもっとなんとかならないものかと西村さんと話をしていて、題材があったらいっしょにやろうと話していました。

この間には、いろんな展開がありました。たとえば、うつろ姫には当初、両性具有的なカウンターテノールを想定していました。しかし、やはり(原作では醜女であるが)美貌の女性であるべきということになり、台本の全貌がだいぶ変わりました。

台本を作る際に、原作に忠実であるべきかどうかという問題がありますが、それでダメになったオペラも多い。

重唱や合唱とソリストのかけあいなど、19世紀的なオペラの形式に戻ってしまっていますが、当時はオペラが一番面白い時代だった。それを変える必要はないし、今回うまくいったと思っています。これまで日本のオペラになかったことができたと思っています。

三島由紀夫の作品は多くのオペラになっていますが、石川淳の原作はこれまでオペラになかった。新しいオペラを作るにあたり、こうしたこれまで手がつけられていないものを題材にすべきだと思いました。ただ、憎まれ口を叩くようですが、新国立劇場はこうした創作を20年前にやるべきだったとは思っています。

■笈田ヨシ(演出)

佐々木さん、西村さん、私の3人が関西出身。義太夫、人形文化は関西で起こった。関西の人間で現代の義太夫節ができればいいという想いです。

かつて日本人は洋服を身につけるのに、西洋の真似をした。それが1980年代、三宅一生、川久保玲など、新しいデザイナーが出てきて、日本人の身体にあう洋服をつくった。真似でなく、着物でもない、あたらしい服が着られるようになった。いまや日本のファッションがヨーロッパにも届けられている。

一方、オペラの世界は、まだまだ西洋ではこうだという観点が残っています。オペラは西洋発祥だけど、日本人による現代の音楽劇を作らねばならないと思っています。すべてのキャスト、スタッフが一心になって日本発のものを現代に作ろうという意欲をもって、そしてそれが生まれるように願っています。

わすれな草に象徴されるように、歌手の方々はこれまでの歌の伝統にそって歌いたい、オペラはこうであるというものも持っているかもしれないが、忘れ草、それを忘れて、どこへ行くかわからない、失敗するかもしれないが、だけど、勇気をもって努力してほしい。

若者がなぜ暴力に突き進むのか? 現代の世界中で起こっている、父に象徴される保守的な社会に対しての不満、破壊することに喜びを見いだす弓麻呂に象徴される、戦争。暴力と創作の往来、現代の象徴を身体一杯演じてほしい。リアリズムでなく、装置も何もない舞台だから、身体で歌い演じるしかない。

キックオフに続き、笈田は歌手たちそれぞれに登場人物をどう歌い演じるかをレクチャー。

大野のもとでは、見せ場となる四重唱から音楽稽古が開始。大野は日本語の語りを重視し、「童謡のような歌い方でなく、日本語で語るように、大胆にルバートをかけたり、無声音を使って歌う」など、細かい指示を出していた。

1月31日には、新国立劇場中劇場で開催される関連イベントで、本公演の出演歌手による楽曲披露も行われる。

【関連記事】

●新芸術監督が世界に向けて放つ超・話題作〜interview 大野和士(新国立劇場オペラ芸術監督・指揮)

(ぶらあぼ2018年11月号より)

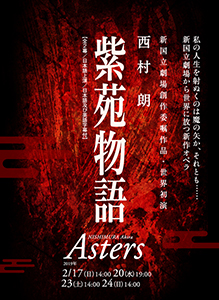

【公演情報】

【公演情報】

新国立劇場創作委嘱作品・世界初演

オペラ《紫苑物語》

2019.2/17(日)14:00、2/20(水)19:00、2/23(土)14:00、2/24(日)14:00

新国立劇場オペラパレス

原作:石川 淳 作曲:西村 朗 台本:佐々木幹郎

指揮:大野和士

演出:笈田ヨシ

美術:トム・シェンク

衣裳:リチャード・ハドソン

照明:ルッツ・デッペ

振付:前田清実

監修:長木誠司

舞台監督:髙橋尚史

●キャスト

宗頼:髙田智宏

平太:大沼 徹

うつろ姫:清水華澄

千草:臼木あい

藤内:村上敏明

弓麻呂:河野克典

父:小山陽二郎

合唱指揮:三澤洋史

合唱:新国立劇場合唱団

管弦楽:東京都交響楽団

●チケット料金(税込)

S¥16,200 A¥12,960 B¥8,640 C¥6,480 D¥3,240 Z¥1,620

問:新国立劇場ボックスオフィス03-5352-9999

https://www.nntt.jac.go.jp/opera/asters/

【イベント】※詳細は下記ウェブサイトでご確認ください。

●2019/20シーズンオペラ演目説明会&オペラ『紫苑物語』関連イベント〜二の矢

2019.1/31(木)14:00〜 新国立劇場中劇場

https://www.nntt.jac.go.jp/opera/news/detail/6_014302.html

●オペラ《紫苑物語》西村朗・大野和士サイン会&原作本プレゼント企画

2019.2/20(水)、2/23(土)公演終了後(終演時間は後日発表いたします)

新国立劇場オペラパレス ホワイエ

https://www.nntt.jac.go.jp/opera/news/detail/6_014303.html