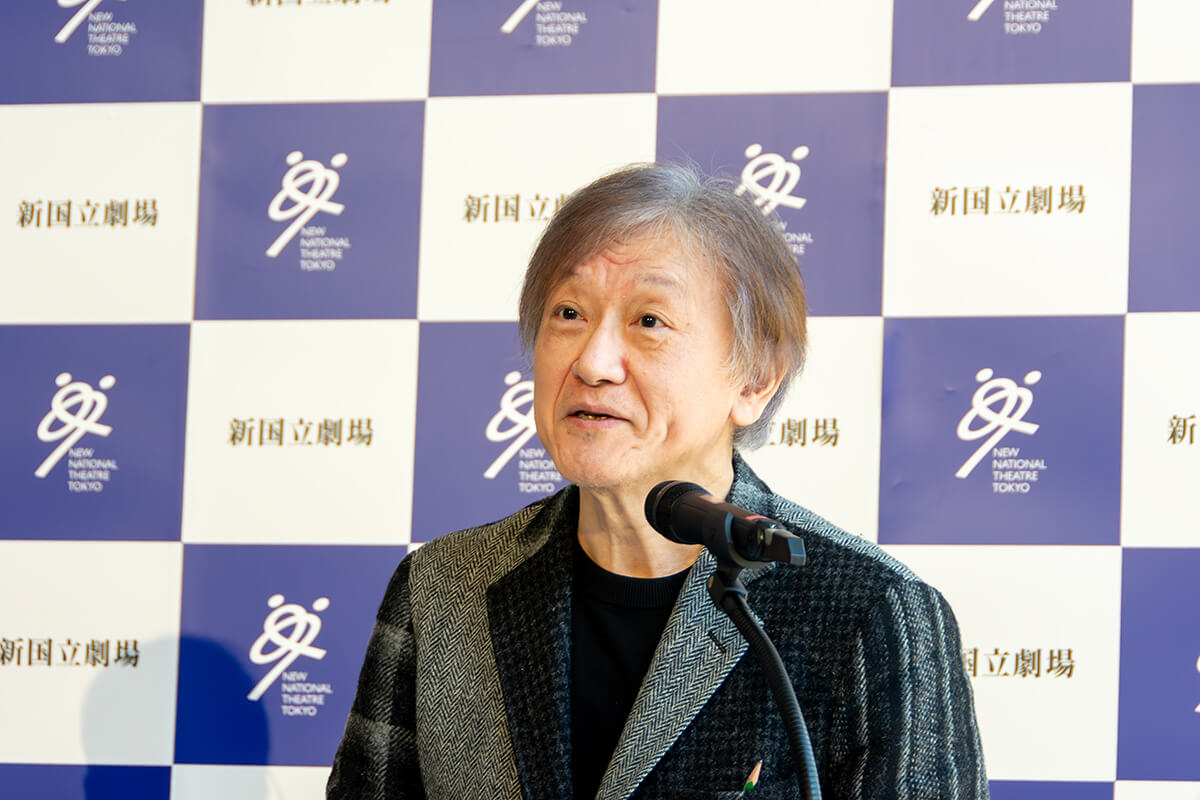

2月26日、新国立劇場オペラ部門の2025/26シーズン・ラインナップ発表会が行われ、大野和士芸術監督が登壇した。

新シーズンは、昨年11月に先行発表された2演目——アルバン・ベルク《ヴォツェック》とリヒャルト・シュトラウス《エレクトラ》の新制作に、レパートリー8演目を含めた10演目が上演される。新制作はどちらも同劇場が世界初演となり、芸術監督自らが指揮台に立つのも注目だ。

【新制作】

●ベルク《ヴォツェック》

(2025年11月、指揮:大野和士、演出:リチャード・ジョーンズ)

●R.シュトラウス《エレクトラ》

(2026年6月・7月、指揮:大野和士、演出:ヨハネス・エラート)

【レパートリー】

●プッチーニ《ラ・ボエーム》

(2025年10月、指揮:パオロ・オルミ 演出:粟國淳)

●グルック《オルフェオとエウリディーチェ》

(2025年12月、指揮:園田隆一郎、演出・振付・美術・衣裳・照明:勅使川原三郎)

●J.シュトラウスⅡ世《こうもり》

(2026年1月、指揮:ダニエル・コーエン、演出:ハインツ・ツェドニク)

●ヴェルディ《リゴレット》

(2026年2月・3月、指揮:ダニエレ・カッレガーリ、演出:エミリオ・サージ)

●モーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》

(2026年3月、指揮:飯森範親、演出:グリシャ・アサガロフ)

●ヴェルディ《椿姫》

(2026年4月、指揮:レオ・フセイン、演出・衣裳:ヴァンサン・ブサール)

●ドニゼッティ《愛の妙薬》

(2026年5月、指揮:マルコ・ギダリーニ、演出:チェーザレ・リエヴィ)

●マスネ《ウェルテル》

(2026年5月、指揮:アンドリー・ユルケヴィチ、演出:ニコラ・ジョエル)

新制作は、大野芸術監督がかねてより上演に注力してきた20世紀オペラをともに当てた。コロナ禍で劇場の財政難により2年間にわたって各部門、新制作の本数を削りオペラ部門は2演目となったが、2026/27シーズン以降は本数を増やしていくという。

まずはベルクが唯一完成させたオペラ《ヴォツェック》。19世紀ドイツの劇作家ゲオルク・ビューヒナーが実話をもとに描いた戯曲に材を得てベルクが台本と作曲を手がけた、貧困にあえぐ兵士ヴォツェックの不安と破滅を描く衝撃作だ。同劇場ではバイエルン州立歌劇場との共同制作プロダクション(アンドレアス・クリーゲンブルク演出)を2回上演し好評を博したが、今回の演出は、大野がモネ劇場の音楽監督を務めていた際などに縁があり、劇場2度目の登場となるリチャード・ジョーンズ。難役ヴォツェックには、2009年上演時に同役を歌った世界的スター、トーマス・ヨハネス・マイヤーが登場。21年の《ニュルンベルクのマイスタージンガー》の際、カーテンコールでかわされたマイヤーとの会話をきっかけに、《ヴォツェック》の上演を考えたとのエピソードも披露された。

「難解なオペラ」と《ヴォツェック》を紹介する大野だが、一方で観客にとって身近に感じられる要素がいくつもあると語る。

「まず各幕30分程度、全3幕で約1時間30分のオペラなので、観る上でのハードルが下がるのではないかと思います。1925年初演の本作は、(もう一つの新制作作品)シュトラウスの《エレクトラ》(1909年初演)や《サロメ》(1905年初演)とあまり作曲年代が離れていません。楽譜を見ていると、無調の中にもワルツ、フーガなどがあり、耳への喜びをもたらす音楽がそこかしこに聴こえてきます。凄まじい内容をもったオペラですが、ベルクの人間の本質に対する愛情も感じられます。リチャード・ジョーンズさんの息を呑むような舞台を、この音楽とともに体験していただけます。我々も良い演奏をお届けしたいです」

シーズン最後を飾る《エレクトラ》は同劇場で22年ぶりの上演となる。R.シュトラウスとホフマンスタール(台本)のコンビ一作目となる本作は、愛する父王を暗殺した母クリテムネストラとその愛人エギストへの王女エレクトラの復讐劇だ。 「《ヴォツェック》が黒だとすれば《エレクトラ》は緋色。激しく燃えたぎるような、非常にエネルギッシュな演目です。音楽で復讐を描き、最初から最後まで手に汗を握るオペラ」と大野。

演出は劇場初登場となるヨハネス・エラート。大野とはフランクフルト歌劇場で世界初演された《Der Mieter》(アルヌルフ・ヘルマン作曲)で協働。オーケストラ奏者として活躍後、演出家に転向した経歴を持ち、音楽性を考慮した演出で大野からの信頼も厚い。エレクトラはこの役を近年フランクフルトなどで立て続けに歌っているアイレ・アッソーニ、母クリテムネストラには藤村実穂子が出演する。

レパートリーでは、指揮者、歌手ともに初登場から常連までが並んだ。

シーズン開幕の《ラ・ボエーム》では、劇場おなじみのパオロ・オルミが指揮台に立つ。ミミ役には欧米の歌劇場を中心に活躍するマリーナ・コスタ=ジャクソンが初登場。23年《シモン・ボッカネグラ》ガブリエーレ・アドルノで存在感を放ったルチアーノ・ガンチがロドルフォを、10年ぶりの登場となるマッシモ・カヴァレッティがマルチェッロを演じる。

2022年、高い美的感覚で世界に名をとどろかせる舞踊家・勅使川原三郎演出で新制作上演され、話題となったバロック・オペラ、グルックの《オルフェオとエウリディーチェ》が再演。前回カウンターテナーが歌ったオルフェオ役に、今回は深みある低音でかつてクラウディオ・アバドにも重用されたアルト歌手、サラ・ミンガルドが配された。エウリディーチェには特にバロックやモーツァルトで国際的に活躍するジュリア・セメンツァートと、ともに劇場初登場だ。指揮は日本オペラ界で躍進続ける園田隆一郎。本作は舞踊も見どころだが、出演ダンサーは続報を待ちたい。

撮影:堀田力丸

撮影:堀田力丸

続く《こうもり》は、ドイツの歌劇場を中心に活躍する指揮者ダニエル・コーエンと、アイゼンシュタイン役のトーマス・ブロンデルらが初登場。オルロフスキー公爵には藤木大地が配された。

本作の聴きどころを大野は、「この作品が初演された1874年の前年に、ウィーンでは万国博覧会が開かれ、その直後に金融危機に見舞われました。このオペレッタはこのようにウィーンがひっくりかえるような時期に書かれたことも加味しながらご覧いただくと、現実から浮遊するその頃の社交界の様子がより分かるのではないか」と語った。

ヴェルディ中期の傑作《リゴレット》は、イタリア・オペラの名手ダニエレ・カッレガーリの指揮。題名役はヴェルディ・バリトンとして名を馳せるウラディーミル・ストヤノフ。日本が誇る中村恵理が得意とするジルダを演じることも注目だ。

「脇役が一人もいない」と大野が語る《ドン・ジョヴァンニ》。タイトルロールのヴィート・プリアンテと、ドンナ・アンナ役のイリーナ・ルングが再登場。レポレッロのダニエル・ジュリアニーニ、ドンナ・エルヴィーラのサラ・コルトレツィス、ドン・オッターヴィオのデイヴ・モナコと、イタリアの注目の若手が揃った。指揮は飯森範親。

撮影:三枝近志

撮影:寺司正彦

《椿姫》は、カロリーナ・ロペス・モレノ(ヴィオレッタ役)、アントニオ・コリアーノ(アルフレード役)がともに初登場。父ジェルモンには《シモン・ヴォッカネグラ》タイトルロールの功績が記憶に新しいロベルト・フロンターリというのも楽しみだ。《愛の妙薬》は、指揮のマルコ・ギダリーニ、アディーナ役のフランチェスカ・ピア・ヴィターレ、ドゥルカマーラ役のマルコ・フィリッポ・ロマーノが劇場初登場となる。

《ウェルテル》は、「世界的な大スターとなったテノール歌手なのでぜひ注目を」と大野が太鼓判を押すウェルテル役のチャールズ・カストロノーヴォが初登場。シャルロットの脇園彩ほか日本人キャストも充実の配役で彼らの妙技に期待したい。

最後に質疑応答では、女性指揮者や日本人歌手の起用について尋ねられた大野。

「女性指揮者は機会があればぜひ起用したいが、海外の動向を見ていると勢いのある人たちはスケジュールを押さえることが難しい。ただその方々だけではなく、劇場の意向を考慮してくださる良き方がいればぜひお願いしたい」

「日本人歌手の出演に関しては、気配りはしているもののメンバーが固定してしまっていることを認めた上で、今後は状況をわきまえて、新人の発掘を特に力を入れていきたい。一方でオペラ研修所の方々には“自然に”プロダクションの中に来ていただいています。今後は囲いを取り払って可能な限り出演いただきたいと思う」

なお、ラインナップ記者会見が、昨年末の頸椎手術後初の公の場となった大野。「放置すると手が上がらなくなったり、足などにも影響がでてくるということで、お休みをいただきました。いまは痛みはありませんので、これからの活動に邁進していきたい」と想いを述べた。

新国立劇場

https://www.nntt.jac.go.jp

オペラ 2025/2026シーズンラインナップ

https://www.nntt.jac.go.jp/opera/news/detail/6_028467.html