久しぶりの更新となった当シリーズ、12回目のゲストは、フランスのみならず、ヨーロッパの音楽界で最も勢いのある合唱&ピリオド楽器アンサンブル「ピグマリオン」の指揮者、ラファエル・ピション Raphaël Pichonさん。古楽界の風雲児は、もっとも来日が待ち望まれているアーティストの一人かもしれません。比類なきアンサンブルの完成度を誇る彼らの音楽はいかにして生み出されるのか。今年春、ドイツのテューリンゲン・バッハ週間のさなかに単独インタビューが実現しました。ピグマリオンの探求は果てしなく続く

柴田俊幸(S) 初めまして、マエストロ! エリザベート・ジョワイエ(注1からよろしくって言ってました。

注1)フランスを代表するチェンバロ奏者の一人。バンジャマン・アラールの師にあたる。ピション(P) え、エリザベートとはどういう関係?

S ときどき一緒に演奏しますけど…大家さんです(笑) エリザベートがリスボンの音楽院で教え始めたので、彼女のパリの家に住んでました。

P あの有名な一軒家で! それはそれは…私は幼い時に彼女にチェンバロを習ったのです。大切な基礎の基礎をたくさん学びました。ぜひよろしく伝えてください!

S もちろんです! で、対談を始めますが…あなたは、どのように音楽と出会ったのでしょうか?

P ごく一般的な家庭でしたが、父はクラシックギター、母はピアノを弾いていたのです。フランスの学校制度は素晴らしく、私の通った学校では午前中は通常の授業、午後は音楽のみの授業というユニークなカリキュラムで、そこで私はヴァイオリンを習い始めました。その2年後、9歳か10歳頃に、偶然にも少年合唱団で歌うようになり、私の人生は変わったのです。

S 複数の楽器のバックグラウンドをお持ちのあなたに聞きたいのですが、歌のように横に音楽をつくること、チェンバロのように音を出したら自然に減衰してしまう器楽の特色…バロック音楽においてどちらの要素を重視して音楽にアプローチしていますか? ヘレヴェッヘが歌の人で横に音楽をつくるとしたら、コープマンはやはり器楽のアプローチの影響で垂直…などと、一概にまとめることはできませんが、自分の「第一言語」が演奏スタイルに強い影響を与えると思います。

P それは永遠の問いだよね。特にバロック音楽ではオーケストラを合唱団のように歌わせ、合唱団がオーケストラと同じ圧力のアーティキュレーションを持つようにすることが追求されます。私が求めているのはまさにその“unité ” (融合)です。私は歌、ヴァイオリン、鍵盤楽器を勉強してきましたが、当時は、オーケストラは合唱団よりも重要だという考え方がまだ残っていたのです。素晴らしいオーケストラがいれば、アマチュアの合唱団でも問題ない…。そんな風潮があったのです。合唱団とオーケストラをまったく同じレベルに置いて、両者を融合させるというアイデア ── それがアンサンブル・ピグマリオンの当初のコンセプトだったのです。

S ピグマリオンの初期のレコーディングでは、2つの要素が完全に融合し、ハイブリットな演奏をされていることに唖然としました。その後の録音を聴くにつれて、あなたは演奏のコンセプトを、音楽のドラマを重視した音楽の作り方へとシフトさせたように思うのですが、それについてどう思いますか?

P 繰り返しになりますが、「ピグマリオン」という名前が示すように、我々ピグマリオンの探求は果てしなく続くのです(注2。音楽的なセンスに加え、それぞれの音楽家のキャスティングが異なる結果を生み出します。技術の確かな音楽家を見つけるということはもちろんですが、何よりもまず、私たちが求めているこの「化学反応」の一員であることを楽しみ、同じ探求心を共有できる音楽家を見つけるということに、すべてかかっています。例えば、ソプラノとアルトの声をどのようにブレンドさせるか、これはキャスティングの問題です。各々がその探求に関わり、テクニカルな面でもそれを達成する必要がある。それは私のシンプルなこだわりであり、オーケストラの人選も同様です。一人ひとりの声の均質性、そして声とオーケストラという2つの異質なものの融合。その結果として、ダイナミクスをはじめ、あらゆる表現が可能になるのです。

注2)ジャン=フィリップ・ラモーのオペラ『Pygmalion』の題材にもなっているギリシャ神話の物語。キプロス島の王ピグマリオンが理想の美を追い求め、作り上げた彫刻に恋をし、最後には命を吹き込まれた彫像と結ばれる、というストーリー。その彫像が命を持つことを切に願い、最終的にその願いが叶うその過程はまさに「果てしない夢の追求」である。S そのような可能性を、時間をかけて発見していくのですね。

P はい、その通りです。結成当初から進歩や変化もありますが、その点は、私が最初からもっともこだわったポイントでした。合唱団のメンバーは全員自分でキャスティングしました。チームを完成させるために、一人ひとり選ばなければなりませんでした。

S 料理と同じで、材料は自分で慎重に選びたい。フリーランス集団の古楽オケだからできるこだわりですよね。

P その通りです。

S 特に初期バロックの音楽では、多くのaffetto(情感)を必要とします。あなたのモンテヴェルディ《聖母マリアの夕べの祈り(ヴェスプロ)》の録音には、それをよく感じますが、あの録音では何に重点を置いたのでしょうか? モンテヴェルディなので、バッハへのアプローチとは全然違うものを目指したと想像しますが…。

P どうでしょう…さほど変わらないかも(笑)。バッハの音楽にはイタリア音楽の要素が多く含まれていると私は感じます。ただ、文化が異なるし、残してきたレガシー、いわゆる伝統も違う。我々と同じようにバッハもいろいろな音楽を探求してきたので、イタリアの音楽から多くの影響を受けています。若き日にリューネブルクの学校の図書館でイタリア音楽の楽譜のコレクションを発見したバッハは大きな衝撃を受けたはずで…だからこそ、コレッリ、ヴィヴァルディ、バッサーニ、カリッシミの楽譜から学ぶことに多くの時間を費やしたのでしょう。

言語の違いはあっても、ヨーロッパ文化に共通するものはあります。もちろん、ゲルマン言語とラテン言語では違いはありますが。イタリアの音楽は生き生きとしていて、東欧の音楽には厳しさがある……とざっくばらんに言われることがありますが、実情はそんなに単純ではありません。例えば、シュッツの音楽をみれば、それは間違いなく…誰もが地中海文化の出身だと感じるでしょう。

S ドイツ語で書かれているだけで中身は本当にイタリア風です。では、バッハもラテンの気質を持っていると?

P はい、彼も地中海人なのです。バッハが人間の情動をどのように(音楽へと)翻訳し、人間の罪をどのように音楽として昇華させたのか。また音響空間的な経験を人々と共有するという意味でも、彼も地中海人の一人なのです。

S 音響空間を体験するとはどういう意味ですか?

P その最たる例が《マタイ受難曲》であり、モンテヴェルディの《ヴェスプロ》でもあります。ステレオ以上の、没入感のある劇的な音の体験です。そういった点では《マタイ》と《ヴェスプロ》はかなり近しい存在です。音楽に没入する上で必要なのは、会場、ホール、石、空気、そして音楽家ひとりひとりの性格との間に起こる化学反応です。この種のレパートリーには非常に不可欠なものです。

S 古楽器はその空間/音響も含めて楽器、と多くの人がいいますが、それが納得できますね。例えば、音楽史におけるポリフォニーからモノディーへの移行、あるいはモンテヴェルディからバッハへの、モード(旋法)から調性への移行を意識した上で、あなたはそれぞれのスタイルの音楽にどのようにアプローチしますか?

P それぞれのレパートリーにはすべて本質的な部分で共通点があると心から信じています。先ほどの話と重なりますが、地中海の遺産(レガシー)、伝統です。もちろんバロック音楽というと、共通の「エティケット(作法)」の話ばかりになりますが、それはまったくのフェイクだと思います。例えば、パーセルは完全に自分の世界を作り上げている。音色の問題、声域の問題、楽器の問題、装飾の問題……それぞれのミクロの世界にいかに作曲家の情動を入れ込むか、ということを意識し考えるべきです。私は、モンテヴェルディ、パーセル、バッハの3人よりも、シュッツ、バッハ、ブラームスの3人のほうがそれぞれ近いつながりを感じます。異文化をつなぐ探求の旅が我々にとって最も重要なのです。

結局、最も重要なのは洗練された音楽言語だと思います。ドイツ語、英語、フランス語、それぞれを洗練させること。バッハのモテットを録音したときは、歌詞やリズムを音を付けて歌わずに「話す」だけでリハーサル、という実験をたくさんしました。バッハの音楽って、言葉がなくてもすでに傑作なのだから(逆にその面を削ぎ落として、言葉だけでも練習すると)面白い。クレイジーだよ!

洗練された音楽的言語が作品の基本であり、本質です。それぞれのミクロの世界の特異性を理解し受け入れ、そこに情熱を注ぎ込まなければならない。16世紀~18世紀の音楽は、さまざまなミクロの世界が広がる驚くべき銀河系なのです。もちろんそれらの間には、それぞれをつなぐワームホールがあります。

バロック音楽を指揮するのは、それ以降の音楽よりも難しい

S バッハがフランスのアンサンブルによって演奏されたとき、フランスのグループはドイツ音楽にどのような価値をもたらしますか? 何か付加価値みたいなものがあるのでしょうか?

P 正直なところ、特別なことは何もないです。まず、私たちは超インターナショナルでフランスのアンサンブルとは言えない。15ヵ国から100~130人の音楽家が参加しているアンサンブルで、フランスの伝統など気にしていない。ただ、我々がやっている音楽は数百年演奏されてきたものだから。とても「当たり前」に存在している音楽。だから、私たちは、バッハと少し距離を置くような敬意を払いすぎず、新鮮で寛大な音楽にしたいのです。ただ、バッハを私たちの友人のひとりとして……親友のひとりとして感じてほしい。それだけです。

S バッハの時代には指揮者はいなかった。19世紀に入ってから徐々に確立しました。でも、同じリズムが続くところとか、指揮いらないじゃないですか(笑) ぶっちゃけ、指揮をする必要がないときは何に集中するのですか?

P (バロックより)後の時代のレパートリーを指揮し始めると、最初は音楽が指揮者を待ち望んでいるという感覚をおぼえることに驚きます。指揮者のための空間がある。ブラームスのモテットを初めて指揮したときのことを思い出します。音を支え、導き、雰囲気をつくってくれる「誰か(=リーダー)」を合唱団が必要としているのを感じるのです。理論ではなく、身体で感じることができるのです。どういうレパートリーが指揮者を必要とするかは、非常に明確です。身体的な経験からわかります。そういう意味では、バッハのモテットを指揮するのが一番難しい。

S 音楽家たちから歓迎されていないという意味ですか?(笑)

P いえいえ(笑)彼らは私を必要としてくれています!…うん、そう信じてます(笑) 音楽そのものに歓迎されていないという意味です。だから、指揮者はメッセンジャーとしてそこにいて、アンサンブルのエネルギーを解放しようとし、聴き方に注意を払うように促すのです。そうするとミュージシャン同士の交流が生まれる。たぶん、あなたがやりたいこと、「個性」を少しインプットすることは出来るかもしれませんが。バロック以降のレパートリーでは、指揮者が輪の中心になることができるのです。そういう意味で、バロック音楽を指揮するのは、それ以降の音楽よりも難しいのです。

S 音楽との関係を深めすぎると、単に音楽を壊してしまうだけだから。

P その通りです。

S 『Tár(邦題:ター)』や『Maestro(邦題:マエストロ その音楽と愛と)』など、指揮者のイメージを象徴するような映画はご覧になりましたか? どんな感想をもちましたか?

P 『Tár』は私にとって大惨事でした(笑) あの映画は人々に衝撃を与えたかもしれませんが、まさに私たちには必要ないものでした。劇画的で、指揮者の人生をポスト・カラヤン的に描いていて、特にセクハラのストーリーは……純粋なスキャンダルですよね。

私はブラッドリー・クーパーの映画には敬意をもっています。彼の『Maestro』は『Tár』とは違った! 彼に会って映画について話す機会があったんです。映画のストーリーが半々に分かれていて、バーンスタインのことよりもラブストーリーに重きを置いていましたね。まずまず良い映画ではあったと思います。

「クラシック音楽はもう魅力的ではない」と言いたいところだけど、実際は逆だと思いませんか? ここ3、4年、多くの映画作品が指揮者に焦点を当てています。それは、今日でも人々がクラシック音楽に魅了されていることを示していますよね。

S 21世紀の指揮者像、クラシック音楽像とは? 私たちが社会に貢献できることは何でしょうか?

P うーん……(10秒ほど沈黙)

私自身の経験についてしか話すことができないけど…。私はプロの音楽家の家系ではありませんでしたが、クラシック音楽が私の人生を変えてくれました。クラシック音楽は、本当に困難なこの時代に、自分を養う力を持っている。私たちは、クラシック音楽がユニークな方法で人々を団結させることができる世界を目の当たりにしています。ベネズエラの青少年オーケストラはその好例です。あとはユースの合唱団とか。歌は人生の学校だよ!! 私がアンサンブルの名前に「ピグマリオン PYGMALION」を選んだのは、それが世界中で同じ綴りだから。指揮者の私にとって、音楽の信条そのものなのです。

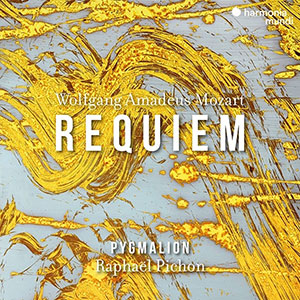

◎ピグマリオンの最新盤

2024年10月上旬発売

『モーツァルト:レクイエム』

ラファエル・ピション(指揮) ピグマリオン

イン・ファン(ソプラノ)

ベス・テイラー(アルト)

ローレンス・キルスビー(テノール)

アレックス・ローゼン(バス)

シャディ・ラズレク(ボーイ・ソプラノ)

ヴェルサイユの栄華が甦る!

第7回たかまつ国際古楽祭

2024.9/27(金)〜9/29(日) [9/26(木)にプレイベントあり]

高松市美術館/讃岐おもちゃ美術館/直島ホール/円光寺/のみもの家/たかすの杜/栗林公園 掬月亭 ほか

出演:ジローヌ・ゴーベール(ヴァイオリン) エリザベート・ジョワイエ(チェンバロ) ほか

芸術監督:柴田俊幸

https://mafestivaltakamatsu.com

日本モーツァルト協会 第663回例会

2024.11/14(木)18:45 東京文化会館(小)

出演:柴田俊幸(フラウト・トラヴェルソ) 西山まりえ(チェンバロ)

https://www.mozart.or.jp/concert/2362/

〈古楽への招待〉秋のバロック音楽博覧会

2024.11/16(土)14:00 びわ湖ホール(小)

出演:柴田俊幸(フラウト・トラヴェルソ) 中野振一郎(チェンバロ)

https://www.biwako-hall.or.jp/performance/kogaku2024

ラファエル・ピション Raphaël Pichon

1984年生まれ。パリ国立高等音楽院などでヴァイオリン、ピアノ、声楽を学び、若手カウンターテナー歌手としてジョルディ・サヴァール、グスタフ・レオンハルト、トン・コープマンの指揮のもとで演奏。2006年、合唱団とオーケストラからなる「ピグマリオン」を結成。バッハ作品、ラモーのトラジェディ・リリック(抒情悲劇)、モーツァルトの演奏機会の少ない作品などのプロジェクトを立ち上げ、そのドラマティックなアプローチは、フランス国内外で高い評価を受ける。オペラ・コミック座、エクサン・プロヴァンス音楽祭、ボリショイ劇場などでさまざまなオペラを手掛ける。ザルツブルク音楽祭には2018年にデビュー、2023年には《フィガロの結婚》でウィーン・フィルを指揮。『バッハ:マタイ受難曲』(2022)、『モンテヴェルディ:聖母マリアの夕べの祈り』(2023)など、harmonia mundiレーベルからのリリース多数。芸術文化勲章オフィシエを受章。

https://www.ensemblepygmalion.com

柴田俊幸 Toshiyuki Shibata

香川県高松市出身のフルート、フラウト・トラヴェルソ奏者。大阪大学外国語学部中退。ニューヨーク州立大学卒業。アントワープ王立音楽院修士課程、ゲント王立音楽院上級修士課程を修了。ブリュッセル・フィルハーモニックなどで研鑽を積んだ後、古楽の世界に転身。ラ・プティット・バンド他の古楽器アンサンブルに参加。2019年にはB’Rockオーケストラの日本ツアーでソリストを務める。2022年には鍵盤楽器の鬼才アンソニー・ロマニウクとのデュオで「東京・春・音楽祭」「テューリンゲン・バッハ週間」などに招聘されリサイタルを行ったほか、2024年6月にはNHK BS『クラシック倶楽部』に出演。2017年より「たかまつ国際古楽祭」の芸術監督を務める。現在、パリ在住。

X(旧Twitter) / @ToshiShibataBE

Instagram / @musiqu3fl711

https://www.toshiyuki-shibata.com