文:沼野雄司

早いもので、武満徹(1930-1996)がこの世を去ってから30年という歳月が過ぎようとしている。それでも楽曲の演奏頻度はあいかわらず高いし、しかも「武満以後」の世代が彼の音楽をとりあげる機会がどんどん増えているように思う。亡くなるとほどなくして演奏されなくなってしまう作曲家がほとんどの中で、これはかなり珍しい現象だ。

あまりにも陳腐な表現になってしまうのだが、今になって思うのは、やはり武満というひとは「本物」だったということだ。本物、というのは才能があるという意味とはちょっと違う。自分が本当に欲しい音を、自分が編みだしたやり方で並べたひと、というほどの意味である。これはごく簡単なことのように見えて、実は簡単ではない。誰もが時代の潮流のなかで、他人の欲しい音、他人に評価されやすい音を並べてしまいがちだからだ(それは責められるべきことでもなんでもなく、むしろ当たり前のことなのだが)。

しかし武満徹というひとは生涯を通して、頑固に、不器用に、自分のイメージする音を必死で並べ続けた。彼が時代を越えることができたのは、そうした姿勢ゆえなのだと思う。

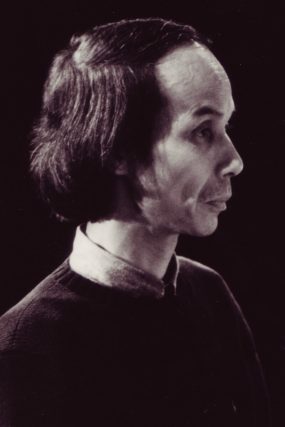

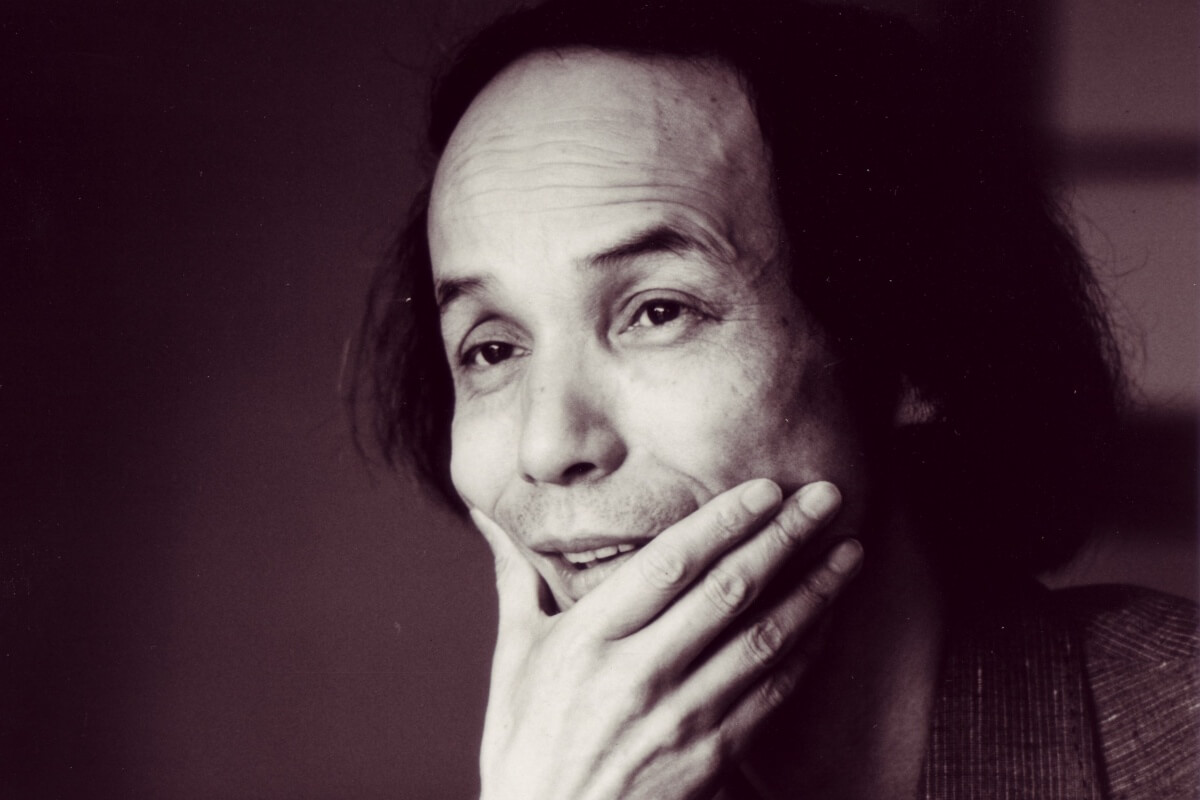

Photo:Schott Music Co. Ltd., Tokyo

さて、相変わらず作品が演奏されているのはよいのだが、一方でどうも近年、彼のごく一部の、響きの小ぎれいな曲ばかりが採りあげられているような気もする。具体的な曲名を挙げれば「系図」あるいは「小さな空」といったところ。これらはもちろんユニークな音楽ではあるものの、その響きの甘味がムード的に評価され、消費されているとすれば、ちょっとばかり問題である。武満徹というのは、そんなに「安い」作曲家ではない。

わたしは武満の研究者ではないけれども、それでも彼の一般的な楽曲、すなわち出版されたり、CD化されたりしているような作品であれば、だいたい全部聴いていると思う。なんだか偉そうで気が引けもするのだが、本稿では没後30年を目前にしたタイミングで、あらためて武満徹の音楽を聴く際のヒントを僭越ながら提示してみたい。いったんここらで引き締めないと、今後の武満受容があらぬ方向に行ってしまいそうで、ちょっとばかり不安なのだ。ポイントは3つ。

その一:武満作品は架空の映画である

誤解しないでほしい。これは彼の音楽が甘く分かりやすいということを言いたいわけではないし、何か標題音楽的に解釈すべきだとか、付随音楽のようなものだと言いたいわけでもない。そうではなくて、彼の音楽がその本質として「映画的」であるということだ。

武満が映画ファンであることは、よく知られている。多い年には年間300本以上を観たというから、まあ、かなりのマニアといってよいだろう(また、彼自身、生涯のなかで100本を超える映画音楽を手掛けてもいる)。端的にいって、彼はコンサートホールよりも映画館で長く過ごしたひとなのだ。なぜ彼はそこまで映画というメディアに惚れ込んだのか。

それは多分、映画の中にはすべてがあるからだろう。美術、写真、文学、演劇、そして音楽。これらがすべてスクリーンの中にギュッと詰まっているのが映画に他ならない。そして武満徹というひとは、音楽というメディアの中で映画を作ろうという、無謀なチャレンジを試みた作曲家だったように思う。多くの作曲家が、音楽を音楽としてしかとらえなかったのに対して、武満は自身の音楽のなかに文学や、美術や、演劇をすべて混ぜ込もうとした。

だから、武満徹の音楽はとても豊かで、そしてとても不純である。そこではざわめきや揺れが不断に生じており、時には余計なものが画面の端に映りこんだりもしている。それでも、例えばふとカメラがとらえる、登場人物の背景に延々と続く荒涼とした風景にぎゅっと心を掴まれてしまうのだ。

彼はまちがいなく映画を撮っていた。武満を聴くということは、架空の映画を観ることなのだ。

その二:なにより初期に注目せよ

作家の本質は処女作に示されている、という言葉がある。これは芸術ジャンルを問わず、かなりの程度有効な考え方だろう。どんな芸術家であれ、年齢を重ねるにつれて「巧く」なってゆくから完成度はあがるけれども、しかし作品の中に潜んでいるナイーヴな真実がどんどん隠されてしまったりもする。

だから、武満徹と真剣に付き合おうとするのであれば、とりあえずは公的な処女作である「2つのレント」(1950)に戻ってみるのがよいと思う(この曲については自筆譜を初めとして、テキスト的に色々と厄介な問題があるのだが、とりあえずそうしたことはどうでもよい)。20歳の作とはいえ、なんと不器用な音の塊であることか。例えば音大の作曲科で学んだ人ならば、こんな「拙い」曲を発表することは多分あり得ないだろう。

それでもこの曲を耳にすると、独学の青年が、一生懸命に音を見つけようとしている様子が手に取るようにわかる。ちょっとずつ、ちょっとずつ響きを確かめながら、彼は前に進もうとしている。泣けてくるくらいに不器用でぎこちない歩み。このノロノロ歩きが彼を本物の作曲家にしたのだ。

あるいは「地平線のドーリア」(1966)。弦楽器の透明なハーモニクスが次々に響く様子は、いわゆる「現代音楽」のようでありながらも、しかし不思議な拙さを湛えている。大きな作曲システムを用いたり、あらかじめ詳細な設計図を書いたりして全体を見通すのではなく、一瞬、一瞬、次はどうしようか、どんな響きを置こうか、とピアノの前で悩んでいる作曲家の姿がまざまざと浮かんでくる。結果としてこちらも、いったい次はどう来るのだろう、きっとこうだろう、いやこう来たか…と武満と一緒に、その創作の道程を追体験することになるのだ。

あまりにも滑らかでゴージャスな「系図」で武満に出会ったという方は、ぜひ次はこうした曲を訪ねてみるとよいと思う。きっと「系図」も違って聴こえてくるだろう。

「2つのレント」

その三:ハープに注意せよ!

室内楽であれ、管弦楽であれ、あるいは映画音楽であれ、もしも武満作品にハープが含まれていたら、この楽器には十分に注意を向ける必要がある。先の「二つのレント」を考えてみてほしい。あの響き、なんだかハープっぽくないだろうか。武満徹という作曲家は、本質的に音を塊で捉え、それを繋げてゆくというかたちで音楽を構成してゆく。その意味で、彼はメロディ・メーカーではない(自分ではメロディ・メーカーだと思っていた節があるけれども)。

塊と塊を繋げる際に便利なのはヴァイオリンをはじめとする弦楽器なので、彼の曲ではたいてい、なめらかに、艶やかに弦がうねるのだが、それはしかし「つなぎ」でしかない。一方で、本体である音塊をリアルに、そのままのかたちで響かせることができるのがハープという楽器なのである。

例えばあまりにも有名な「ノヴェンバー・ステップス」(1967)。この曲での邦楽器パート(尺八と琵琶)は、大オーケストラのサウンドを修飾するためのスパイスのようなものでしかない(スパイスというには強烈ではあるが)。そんな前提で冒頭だけでもあらためて聴いてみていただきたい。その変幻自在のサウンドの中で、2台のハープがどんな役割を果たしているか…。

ハープが使われていない場合でも事情は変わらない。ハープ的な響きを探すことによって、武満徹の心の声が聞こえてくるだろう。実をいえばわたしは、彼の音楽はいつも大きなハープ曲だと思って聴いているのだ。

以上、武満入門というからには、本当はもっと沢山の楽曲を示すべきなのだろう。しかし残念ながらここで紙数が尽きた。本当はわたしの偏愛する70年代の楽曲も色々紹介したかったのだが、それはまたの機会に。ともかく「武満徹」と言う名の映画をこれからも一緒に楽しんでいきましょう。

沼野雄司 Yuji Numano

主に現代の音楽をめぐる研究と批評に従事。現在、桐朋学園大学教授。東京藝術大学大学院博士課程を修了後、2度にわたってハーヴァード大学で客員研究員を務め、現在に至る。著書に『トーキョー・シンコペーション 音楽表現の現在』『現代音楽史』『エドガー・ヴァレーズ 孤独な射手の肖像』ほか。趣味は自転車だが、最近、なかなかロングライドの時間が取れず困っている。