アルゲリッチ、バボラークらが参列、水戸室内管弦楽団が献奏

今年2月に88歳で亡くなった小澤征爾さんが2013年から館長を務めていた、水戸芸術館コンサートホール ATMで、5月26日、水戸市・水戸市芸術振興財団の主催によるお別れ会が開かれた。この日の午後には、同ホールを本拠地とし、小澤が総監督でもあった水戸室内管弦楽団(MCO)の第113回定期演奏会が行われ、公演終了後の同日夜に、MCOメンバーや関係者、抽選で選ばれた市民も出席して、偲ぶ会が催された。

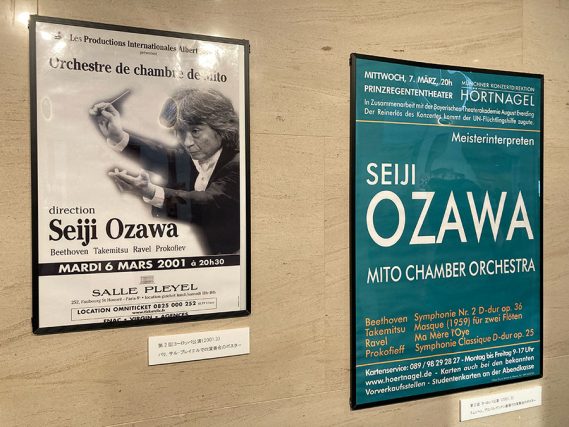

展示されていた

午後の公演では、その冒頭に追悼の意味を込めて、バッハ「G線上のアリア」が演奏された。指揮は、同楽団のメンバーで、近年はホルン奏者としてだけなく指揮者としても活躍目覚ましいラデク・バボラーク。前半は、MCOとしては大きめの編成となったブルックナーの交響曲第1番で室内オーケストラらしい精緻なアンサンブルを聴かせた。バボラーク自身、ベルリン・フィル時代に小澤の指揮で演奏・録音した思い出の作品でもあるというが、MCO史上初となるブルックナーのセレクトは、小澤亡き後の新たな時代の到来を感じさせる選曲でもあった。後半は、マルタ・アルゲリッチを迎えてのプロコフィエフのピアノ協奏曲第3番。80歳を超える今も衰えを感じさせないリズミックな動きと躍動感みなぎる弾きっぷりに、客席はスタンディング・オベーションで応えた。アンコールとして演奏したシューマン「子供の情景」からの〈見知らぬ国〉での柔らかで潤いのある音色には、長年の盟友で、MCOのステージでも共演してきた小澤への想いが込められているようにも感じられた。

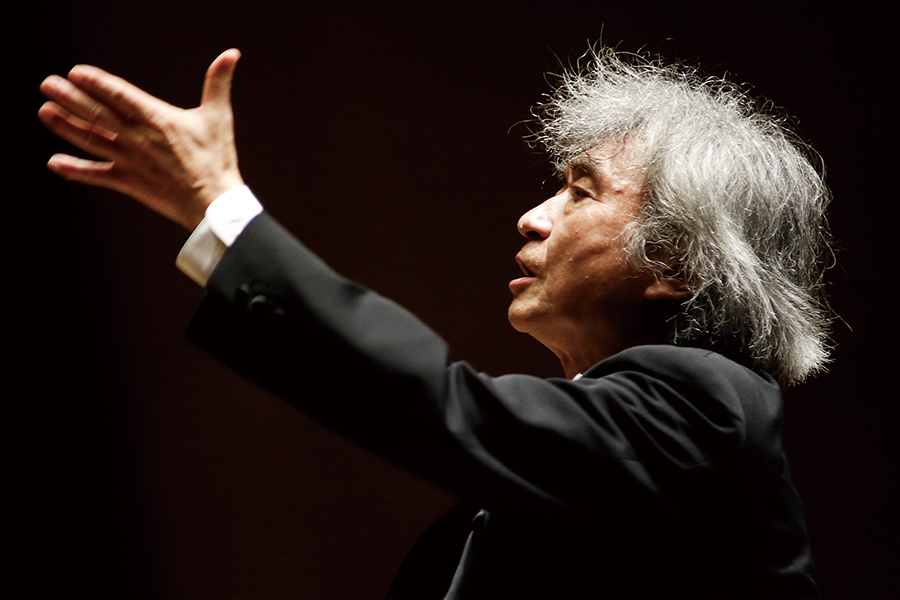

写真提供:水戸芸術館 撮影:大窪道治

写真提供:水戸芸術館 撮影:大窪道治

同じ会場で19時に始まったお別れ会は、ステージ正面に掲げられた小澤の写真を前に一同で黙祷を捧げてスタート。小澤の館長招聘にも尽力した高橋靖・水戸市長が、MCOが当時の天皇・皇后両陛下(現 上皇・上皇后両陛下)の臨席を賜った際、両陛下とマエストロで音楽談義に花が咲いたというエピソードなど、さまざまな思い出話を紹介し、追悼の辞としたほか、水戸市芸術振興財団の福田三千男理事長ら関係者も、館長・MCO総監督を偲ぶメッセージを寄せた。

小澤在りし日の映像の上映に続いて行われたのが、MCOによる献奏。バボラークのソロでモーツァルトのホルン協奏曲第4番 第2楽章、そして弦楽セクションがふたたび「G線上のアリア」(マーラー編)を演奏した。その音色を客席で聴き届けた、長女で作家の小澤征良が挨拶に立ち、「このような会を開催していただいて、ありがとうございます。だけど、お別れだとは思っていません。父の魂はみなさんの音楽の中にいます」と涙ながらに語り、その場にいた誰もがその言葉の意味を噛みしめつつ、お別れ会は幕を閉じた。

閉会後、エントランスホールで室住素子によるパイプオルガンの献奏が行われるなか、ロビーに設けられた献花台に、お別れ会の発起人にも名を連ねたアルゲリッチや、バボラークをはじめMCOのメンバーも参列。名誉楽団員の工藤重典(フルート)らも駆けつけた。関係者に続いて、一般市民も列を作り、次々と白いカーネーションを手向けた。涙する関係者も多く、他界から3ヵ月あまり経ったいま、改めて喪失感の大きさを感じさせるひとときとなった。

献花を終えた、MCO楽団員代表でホルン奏者の猶井正幸に話を聞いた。

── 今日、こうしてお別れの会を迎えて、みなさんが献花をする姿をご覧になって、どんなお気持ちですか。

「こういう景色は見たくなかったんですよね。いつかは来るだろうとは思っていたけれど…。たくさんの方が参列しているのを見て、現実として実感させられてしまったなぁという印象です」

── いま指揮者・小澤征爾のどんな姿を思い出しますか。

「小澤さんは、みんなにわかるように伝えるのがすごく上手だった。難しい言いまわしじゃなくて、むしろ単純で、かつ核心をついてくる。しかも、それを偉そうな感じで言うんじゃなくてね。ヒョイヒョイと言ってくることが的を射ていて、みんなよくゲラゲラ笑ったりしていました。

小澤さんは指揮者っぽくないというか、演奏家の立場で指揮をしていた。だから、僕からすると、指揮をしているというより、演奏をしている感覚。演奏家でないと感じられないような間のとり方、呼吸の仕方みたいなものが絶妙。手の動きで空気の抵抗みたいなものを表現したりする。(指揮の)技術というよりは、音楽をやる気持ちからダイレクトにそういう動作が導かれているような気がします。

晩年、体調が悪くなって、大きいモーションができなくなったんだけど、それからのほうが、(表現するという意味で)小澤さんの一番優れたところを感じることもありました。本当に無駄のない(わずかな)動きで表現する。体の具合が悪くなっても、音楽を表現するという点では、全然衰えなかったですね」

水戸室内管弦楽団 第113回定期演奏会プログラムより(一部引用転載)

|追悼 小澤征爾館長を偲んで|

◎マルタ・アルゲリッチ

彼は水戸室内管弦楽団の魂といっても良い存在であり、きっと特別な思いをもっておられたことは容易に想像ができます。私はマエストロとの共演を欧米や日本で重ねてきましたが、音楽を共有できる喜びがそこには常にありました。そしてそれは音楽に真摯に向き合っていく彼の姿勢と共に、他者への優しさから生まれたものだったと思います。

◎ラデク・バボラーク

小澤征爾先生の指揮でベルリン・フィルのコンサートに出演できたことも大きな喜びでした。

正直、ベルリンでは、ぜひ首席指揮者になっていただきたかったし、多くの同僚から慕われていたにもかかわらず、私の夢が現実のものとならない状況に耐えるのはとても難しいことでした。故に私は、「代わりに」彼について日本に行くようになりました。

ソリストとしても指揮者としても、彼がどれほど私をサポートしてくださったことか。指揮と音楽解釈のレッスンは私の音楽人生で最も貴重なものでした。

◎豊嶋泰嗣

サイトウ・キネンや新日フィルでも一緒に演奏する時と違って水戸での小澤さんは更に親密で濃厚な室内楽的な感覚が強くなって、例えば第九などの演奏ですら室内楽を弾いている様な感覚をもたらしてくれました。

また、好物の鰻や蕎麦を食べたことや、元気な頃は喫煙所に顔を出してコッソリ煙草を吸ったり、他では見せない一面が水戸では見られた事も良い思い出です。

取材・文:編集部(取材協力:水戸市芸術振興財団)

水戸芸術館

https://www.arttowermito.or.jp

水戸室内管弦楽団

https://www.arttowermito.or.jp/mco/