コロナ禍に入り、海外からの招聘公演が厳しい状況が続いたが、入国緩和に伴い海外アーティストやオーケストラの来日が可能となった2022年。いまだパンデミックやウクライナ侵攻の収束が見えないながらも、クラシック音楽界の漸進の兆しは23年への期待へと膨らむ。そんな2022年を振り返って、評論家3名にマイ・ベスト公演&アーティストをそれぞれの目線で選んでいただいた。まず一人目はオペラ研究家の岸純信さんによるマイ・ベスト。

◆音楽評論家・柴田克彦が選ぶ2022年マイ・ベスト公演

◆音楽評論家・青澤隆明が選ぶ2022年マイ・ベスト公演

文:岸純信(オペラ研究家)

2022年も感染症対策に明け暮れたが、来日公演も増え、かつての日常が蘇る兆しも感じられたのは嬉しい限り。まずは、秋シーズンに訪日した名歌手から振り返ってみよう。

初めに、テノールのフアン・ディエゴ・フローレス(9月)と、ソプラノのナタリー・デセイ(ドゥセ)(11月)を。共に、齢を重ねても声の美質は変わらず、「繊細なまま、厚い表現を可能に」して客席を掌握。フローレスは、得意のロッシーニからプッチーニ《トゥーランドット》の〈誰も寝てはならぬ〉までヒロイックに歌い上げ、デセイはマスネの《ル・シッド》の大曲〈泣け、泣け、わが目〉を著しい悲愴感のもとに披露。どちらも、フレーズの緊張感を息の長さで保つ理知的なアプローチが功を奏していた。

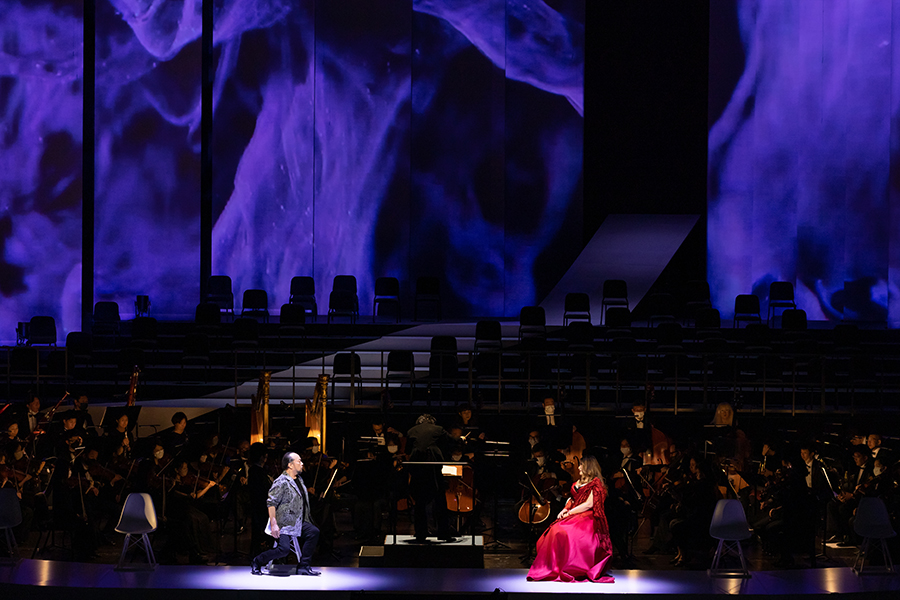

photo:Kiyonori Hasegawa

photo:Kiyonori Hasegawa

次に、9月にジョイント・コンサートを開いたソプラノのリセット・オロペサとバリトンのルカ・サルシ。オロペサはベルカントの作曲家を網羅し、ヴェルディの大曲も盛り込むという意欲的なプログラミング。どの曲でも凛とした美声を東京文化会館 大ホールの隅々まで届けた。

対するサルシは温かみある声音が特徴的だが、今回はその持ち声のまま、フレージングで悲劇性を掘り起こしてキャラクターを確立。一方、喜劇のレパートリーでは、声色を巧妙に変えて滑稽味を強め、《セビリアの理髪師》や《愛の妙薬》のデュオでオロペサと丁々発止のやりとりに。名手の新しい活路が見て取れた。

右:クリストフ・プレガルディエン

(C)大窪道治

撮影:飯田耕治 提供:サントリーホール

続いては、リートに秀でるテノールたちの個性を比較。ドイツ人のクリストフ・プレガルディエンと英国のマーク・パドモアがシューベルトの「白鳥の歌」の夕べをそれぞれ開催したが、10月のプレガルディエンは曲調で自らを焚き付け、烈しさを表現の核とした。一方、11月のパドモアは、声を旋律にスムーズに載せるべく腐心。峻厳たる〈アトラス〉でプレガルディエンは「斬りこみ」、パドモアは「対峙しつつ問いかけ」た。また、各々の伴奏者 —— 前者はミヒャエル・ゲース、後者は内田光子 —— も歌の個性をよく把握。剛の味わいが強い音作りと梵鐘のように響かせるタッチといった対照的なピアノを聴かせていた。

撮影:寺司正彦 提供:新国立劇場

写真提供:びわ湖ホール

ここからは、邦人の名演をご紹介。まずは人気バリトンの大西宇宙が《愛の妙薬》で新国立劇場にデビュー(2月)。色男の軍曹ベルコーレをギャラントに、外連味も交えて歌い上げた。

次に、ソプラノを二人。藤沢市民オペラの《ナブッコ》(2月)を牽引した小林厚子は、自身とかけ離れた猛女アビガイッレを、声の色合いを微妙に暗くしつつ、フレージングを鋭く砥ぐことで見事に造型。びわ湖ホールの《パルジファル》のソプラノ田崎尚美(クンドリ)(3月)も、素晴らしく逞しい声音に抒情性を付与して成功。この二人には、筆者も手が痛くなるまで拍手した。

続いて、日生劇場《ランメルモールのルチア》(11月)に出演のソプラノ森谷真理(ルチア)とテノール宮里直樹(エドガルド)。テクニックある森谷は難所を力強く表現し、宮里は豊かな息遣いで人物像を凛々しく描写。ちなみに、この舞台では、指揮者・柴田真郁の裁量でカット箇所が多く復元され、それらが「隠れた聴きどころ」になったのも好印象。考え抜いての頭脳プレイと評したい。なお、新国立劇場《ペレアスとメリザンド》(7月)でジュヌヴィエーヴを演じた浜田理恵も同種の頭脳プレイを示した一人。ソプラノ・リリコの彼女がコントラルトに近い役を歌うには決心が要っただろうが、さすがはフランス在住のベテラン。有名な〈手紙の場〉を、深い心情を忍ばせつつ歌い繋いでいた。

宮里直樹(中央左)、森谷真理

撮影:三枝近志

提供:公益財団法人ニッセイ文化振興財団[日生劇場]

浜田理恵(左より2番目)

撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場

このほか、東京二期会の《天国と地獄》(11月)では、原田慶太楼の見やすい棒捌きが、動きの激しい歌手たちの視線をよく捉え、軽やかなリズムと官能的なメロディが共に活きた。また、藤原歌劇団の《コジ・ファン・トゥッテ》(7月)では、川瀬賢太郎の落ち着いたタクトが全体をシームレスに仕上げ、バリトン岡昭宏(グリエルモ役)が朗唱部もアリアもをひときわ流麗に歌い上げた。

最後に、全国各地の名演をご紹介。まず、北海道二期会の《皇帝ティトの慈悲》(11月)では、指揮の園田隆一郎と演出の岩田達宗が、オペラ・セリアの極致たる第1幕の厳粛なフィナーレ(合唱付き五重唱)をドラマチックに表出。歌手たちの毅然とした歌いぶりにも魅せられた。

撮影:寺司正彦

《コジ・ファン・トゥッテ》より岡昭宏(左)

撮影:池上直哉

また、兵庫県立芸術文化センター《ラ・ボエーム》(7月)では、佐渡裕が余裕十分に振るなか、バリトン髙田智宏(マルチェッロ)とバスバリトン平野和(コッリーネ)が、青年らしく歌い演じたことを特筆。共に声に力あり、容姿に華ありで、鋭敏な演唱が舞台を盛り上げた。

そして、関西歌劇団《偽の女庭師》(9月)。モーツァルト初期の喜劇オペラだが、演出の井原広樹が構造を縮めつつ、良い曲を多く聴かせることに傾注。キャストでは「エロ紳士」ドン・アンキーゼ役のテノールの清原邦仁が空前絶後のはまり役になり、客席は大爆笑。ちなみに、このステージは1月に四国で再演だそう。来年も各地で良い舞台がたくさん見られますように。

平野和(左)と髙田智宏(右)

撮影:飯島隆 提供:兵庫県立芸術文化センター

撮影:飯島隆 提供:兵庫県立芸術文化センター

【Profile】

岸純信(きし・すみのぶ)

オペラ研究家。1963年生まれ。『ぶらあぼ』『音楽の友』『レコード芸術』『音楽現代』『モーストリー・クラシック』など音楽雑誌や公演プログラム等に寄稿。CD&DVDの解説多数。NHK-Eテレ『らららクラシック』『芸術劇場』『愛の劇場』及びNHK-FM『オペラ・ファンタスティカ』にも出演を重ねる。著書『オペラは手ごわい』(春秋社)、『オペラのひみつ』(メイツユニバーサルコンテンツ)、訳書『マリア・カラスという生きかた』(音楽之友社)、共著『イタリア文化事典』(丸善出版社)など。新国立劇場オペラ専門委員、静岡国際オペラコンクール企画運営委員を歴任。大阪大学外国語学部非常勤講師(オペラ史)。