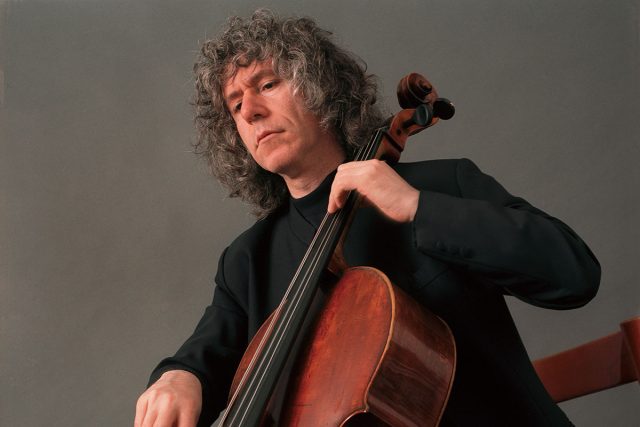

名実ともに日本を代表するチェリスト。桐朋学園子供のための音楽教室、同学園高校音楽科を通じ齋藤秀雄に師事。1961年インディアナ大学に留学し、ヤーノシュ・シュタルケルに師事。1963年ミュンヘン国際コンクールで第2位、続いてカザルス国際コンクールで第1位入賞を果たし、現在に至るまで世界各地から招かれ、オーケストラとの協演、リサイタルを行っている。

1971年鳥井音楽賞(現サントリー音楽賞)、1973年『ウジェーヌ・イザイ・メダル』(ベルギー)、1974年『芸術祭放送大賞』、1980年『芸術祭優秀賞、レコードアカデミー賞』、1987年『モービル音楽賞、N響有馬賞』、1993年『日本藝術院賞』、1998年『中島健蔵音楽賞』などに加え、2009年秋の紫綬褒章を受章。同年、天皇陛下御在位二十年記念式典にて御前演奏を行った。

2013年、文化功労者に選出。2014年インディアナ大学より『トーマス・ハート・ベントン ムーラルメダル』、2016年『ウィーン市功労名誉金章』、『2016年度毎日芸術賞(音楽部門)』、2018年『文化庁創立五十周年記念表彰』など多数受賞、表彰されている。また、2020年のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団日本公演においてソリストを務め、大反響を呼んだ。

2024年11月には、クラシック音楽の器楽奏者として初めて文化勲章を受章。

最近の録音では『肖像』が2021年度文化庁芸術祭レコード部門優秀賞を受賞、2023年には『R. シューマン:民謡風の5つの小品』をリリースした。

カナダ・西オンタリオ大学准教授、アメリカ・イリノイ大学教授、インディアナ大学教授を経て、現在桐朋学園大学特命教授(元学長2004~2013年)、韓国国立芸術大学客員教授。霧島国際音楽祭音楽監督。公益財団法人サントリー芸術財団代表理事、サントリーホール館長、日本演奏連盟理事長、日本チェロ協会理事長。日本芸術院会員。

2022-2023シーズンは80歳記念公演を行うなど、精力的に演奏活動を行っている。

コンサート情報

おすすめ記事

-

祝・開館40周年! サントリーホールが記念事業の概要を発表

1986年10月12日、東京初のコンサートホールとして開館 …続きを読む>> -

徳永二男、堤剛、練木繁夫による珠玉のピアノトリオ・コンサート Vol.11

日本のクラシック界を長年牽引し続ける、徳永二男、堤剛、練木 …続きを読む>> -

スティーヴン・イッサーリスが語る“Japanese Father”堤剛との初共演…

室内楽は多くの場合、音域や構造の異なる複数の楽器を組み合わ …続きを読む>> -

秋の北九州に名演奏家たちが集結!「2025北九州国際音楽祭」の聴きどころ

特集:北九州国際音楽祭int谷昂登int上野耕平×住谷美帆 …続きを読む>> -

アンドラーシュ・シフが「高松宮殿下記念世界文化賞」を受賞

7月15日、第36回「高松宮殿下記念世界文化賞」(主催:公 …続きを読む>> -

山田和樹が語る第56回サントリー音楽賞受賞の喜び

バーミンガム市響との日本ツアーを前に贈賞式に登場! 6月2 …続きを読む>> -

大自然の中で音楽三昧! 第46回霧島国際音楽祭が7月開幕

真夏、霧島で音楽に浸る。今年46回目、長い歴史をもつ霧島国 …続きを読む>> -

北村陽(チェロ)と太田弦(指揮)が齋藤秀雄メモリアル基金賞を歴代最年少受賞!

3月5日、第23回(2024年度) 齋藤秀雄メモリアル基金 …続きを読む>>