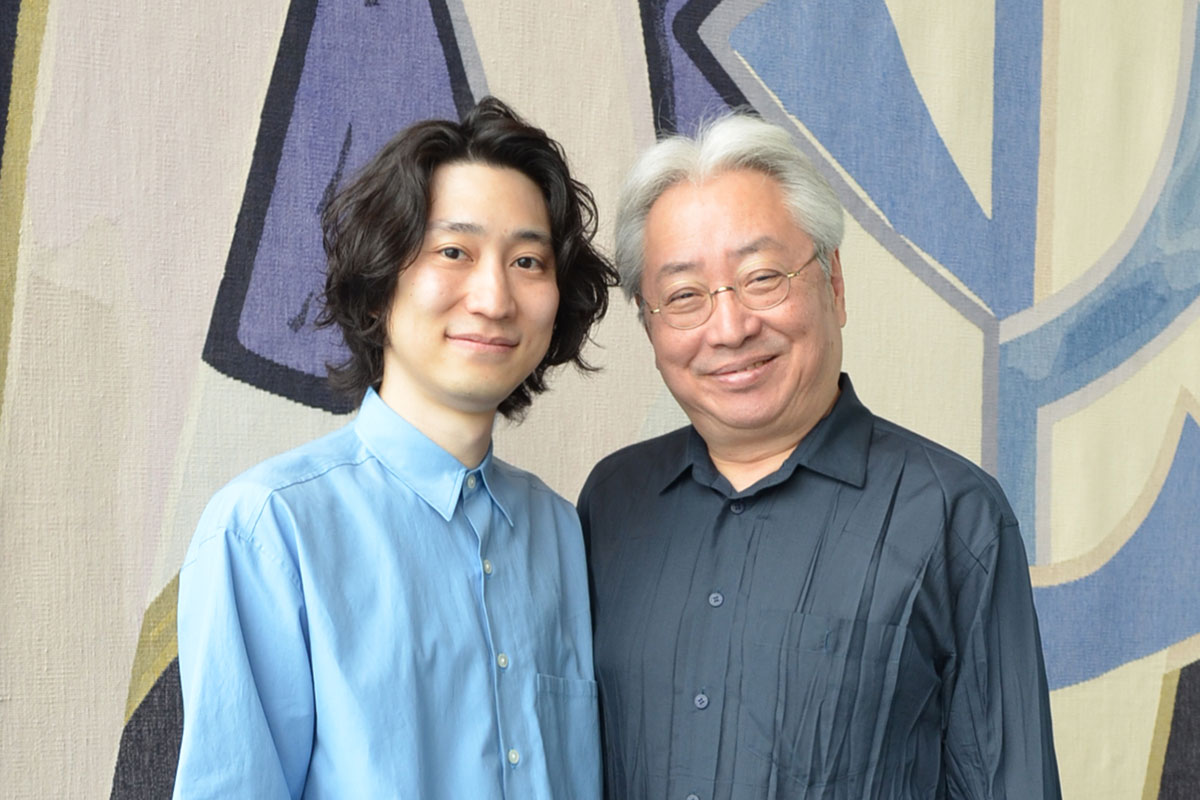

右:徳永真一郎 ©Waki Hamatsu

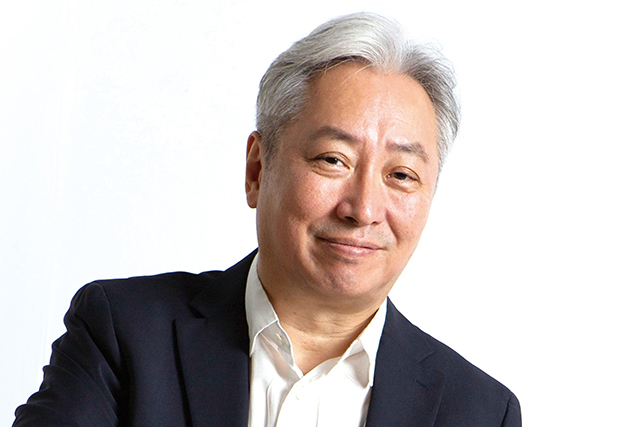

ここに来ればクラシック・ギター界の「いま」と「これまで」、そして「これから」が見えてくる。それが「Hakuju ギター・フェスタ」だ。2006年に「武満徹へのオマージュ」と題して第1回を開催。2020年のコロナ禍をのぞき毎年行われ、今回で19回目を迎える。来年の20周年の記念イヤーを前にした今年のテーマは「原点回帰 4〜もっと伝えたい! ギターの魅力と可能性」。創設プロデューサーを荘村清志と共に務め、現在もプロデューサーとして牽引する福田進一、そして2018年(第13回)の「旬のギタリストを聴く」に登場して以来の出演となる徳永真一郎に、今回の聴きどころをきいた。

「毎年、約20年の長きにわたって継続できるとは、本当にスタート時には想像もしなかったし、まずは聴きに来てくださるお客様に感謝の気持ちを伝えたい」と福田は語る。

今年は8月22日から24日までの3日間、第一夜・第二夜・フィナーレはそれぞれが2部構成で、各出演者による個性際立つプログラムが組まれた。

福田「今年の最も大きな話題は、第一夜の後半に出演する、パラグアイ出身のベルタ・ロハスさんを招くことですね。バリオス作品の伝道師としても有名ですが、プログラムにはそのバリオスをはじめ、20世紀を代表する女性ギタリスト、イダ・プレスティの作品や、ロハスさんに献呈されたS.アサドの『アニードの肖像』などがあり、これまであまり知られていなかったギタリストとしての彼女の存在の大きさを分かっていただけます。ギター界における女性演奏家の歴史にも想いを馳せてみたいと思っています」

その前、第一夜の前半には徳永が演奏する。

徳永「テーマが原点回帰なので、僕もギターを学んだフランスの、特に“6人組”と呼ばれる作曲家の曲を中心に選びました。プーランクの『サラバンド』はロハスさんが弾くプレスティにちなみ、プレスティに捧げられた作品として選びました。モンポウの『コンポステラ組曲』は〈手稿譜〉版を弾きます。セゴビアに献呈された作品としても有名で、楽譜はセゴビア編が使われることが多いのですが、最近モンポウの手稿譜の付いた楽譜も出版され、その細部には作曲者オリジナルのアイディアを発見することができます。興味深い“違い”があるので、実演でどう聴こえるか、楽しみにしていてください」

2日目は、まず午後の「旬のギタリストを聴く」に、国際コンクールで「55」の受賞歴をほこる注目の斎藤優貴が登場。続く第二夜の前半には河野智美。ソロ活動の他、数々のアーティストとの共演で新しい世界を開いている彼女のソロの魅力を、バリオス作品などで再確認したい。後半は福田がアルベニスからグバイドゥーリナ、そして「川の流れのように」(見岳章作曲)まで、驚くほど幅広い世界を繋ぐ。3日目のフィナーレは、前半に荘村清志の演奏で聴く武満徹「ギターのための12の歌」からの「オーバー・ザ・レインボー」や「フォリオス」、バッハ「リュート組曲第1番」と、まさにギター界の歴史を感じさせてくれるプログラミング。後半は、このフェスタ恒例とも言える委嘱作品世界初演! ドラマ『虎に翼』の音楽を担当して注目を集めた新鋭・森優太によるデュオ曲(荘村/福田の演奏)が披露されるほか、H.ヴィラ=ロボス「ショーロス 第1番」(ベルタ/福田)などの二重奏、さらには5人のギタリストによるピアソラ「ブエノスアイレスの夏」といった、一期一会な作品が集うゴージャスな午後となる。

「どこからでも楽しめるフェスタです。ぜひ真夏はギターで」と福田は結んでくれた。

取材・文:片桐卓也

(ぶらあぼ2025年7月号より)

第19回 Hakuju ギター・フェスタ 2025

原点回帰 4 〜もっと伝えたい! ギターの魅力と可能性

【第一夜】 2025.8/22(金)19:00

【旬のギタリストを聴く】 8/23(土)14:00

【第二夜】 8/23(土)18:00

【フィナーレ】 8/24(日)15:00

Hakuju Hall

問:Hakuju Hall チケットセンター03-5478-8700

https://hakujuhall.jp

※出演者、プログラムの詳細は上記ウェブサイトでご確認ください。

片桐卓也 Takuya Katagiri

1956年8月、福島県生まれ。早稲田大学在学中からフリーランスとして仕事を始め、映画、旅、自動車などの雑誌に関わる。1990年ごろから本格的にクラシック音楽関係の取材を始め、音楽雑誌に寄稿している。他に、コンサートの曲目解説、録音のライナーノーツの執筆なども多数。余裕があれば、バロック期のオペラを聴きにヨーロッパへ出かけている。趣味は都会の廃墟探訪。