2025 高坂はる香のピアノコンクール追っかけ日記 from ブリュッセル3

取材・文と写真:高坂はる香

5月26日から6日間にわたって12名のファイナリストが演奏した、エリザベート王妃国際コンクールは、最終結果が発表されました。

第1位 Nikola Meeuwsen

第2位 久末航

第3位 Valère Burnon

第4位 Arthur Hinnewinkel

第5位 亀井聖矢

第6位 Sergey Tanin

入選 Rachel Breen, Mirabelle Kajenjeri, 桑原志織, Nathalia Milstein, Jiaxin Min, 吉見友貴

地元ブリュッセルのエリザベート王妃音楽院で学ぶ3人が1、3、4位に名を連ねるなか、日本の久末航さんが第2位、亀井聖矢さんが第5位に入賞。それぞれに自分の音楽を聴かせてくれた桑原志織さん、吉見友貴さんは、入選という結果となりました。

長くコンクールを聴き続けている地元の関係者からは、予想できない順位だったという声も多く聞かれました。しかしやはりブリュッセルで学ぶオランダのMeeuwsenさん、ベルギーのBurnonさん、フランスのHinnewinkelさんの上位入賞は、地元の音楽ファンから大いに祝福されていました。

***

ファイナルは、2曲のコンチェルト、しかも1曲は、本番の1週間前に渡される新作を演奏するというハードな課題で知られています。ファイナリストは、演奏日ごとに2人ずつ本番1週間前からチャペルに入居、携帯など外部の人と連絡を取れる端末を預け、自分で作品を仕上げなくてはなりません。

今回の新作は、ベルギー人作曲家、Kris Defoortさんの「Music for the Heart」。ジャズピアニストでもあることから、即興的な要素も多く、中盤では大まかな指示に従ってピアニストもオーケストラもほぼアドリブという場面も含まれていました。

チャペルでは作曲家によるワークショップが行われ、それによると、作品には自分自身の心の音楽ということに加え、彼自身が心臓病を患ったことから、心臓そのもののイメージも含まれているとのこと。

共演は、大野和士さん指揮、ブリュッセル・フィルハーモニー管弦楽団です。

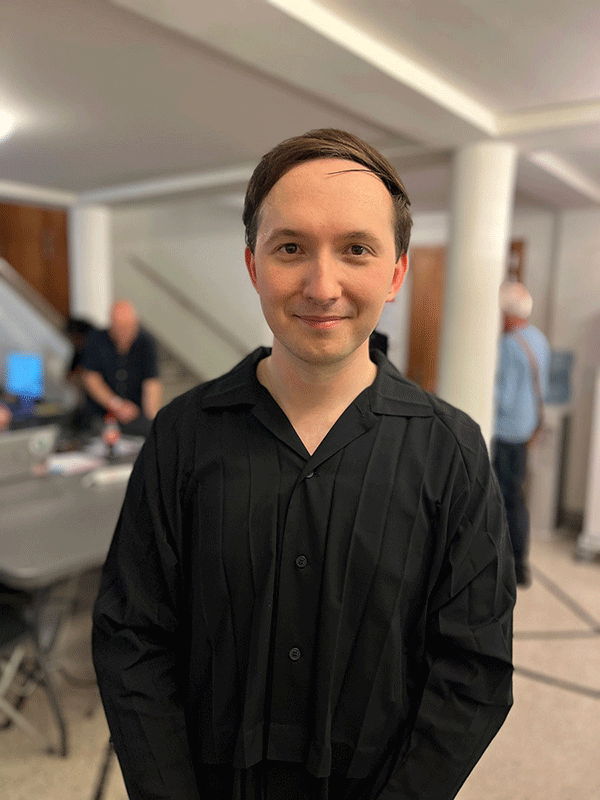

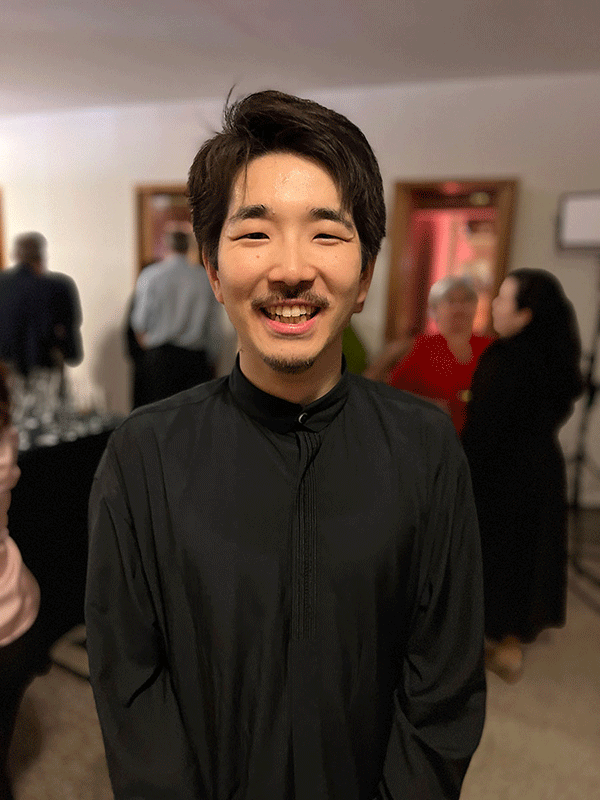

初日のトップを飾ったのは、吉見友貴さんでした。正真正銘の新作世界初演を担うことになります。冒頭のピアノソロから、鋭い音、しなやかな音を使い分けて耳をぐっとひきつけ、そこにオーケストラが入ると、宇宙空間を音速で飛び去るような不思議な光景を見せられているかのよう。吉見さんはジャズを思わせるパートも自然に湧き出す音楽が魅力で、キャラクターにとってもよく合っています。

プロコフィエフの3番もまた、スポーティーでありつつまっすぐで深い吉見さんの音楽性にあっていて、複雑で起伏に富んだドラマと爽やかな興奮を感じさせてくれました。演奏の後は、やりきったという表情!

「一音一音全てに魂を込めて弾いた。この4年間を出し切り、どんな結果になっても悔いがないように、自分が良いと思える音楽がしたかった」

演奏後にそう話していた吉見さん。

新作は「3日ほどで暗譜するくらいだった」といい、現在ボストンに暮らし、たびたびニューヨークに遊びに行く彼にとって、「クリスさんはニューヨークでジャズピアニストとして活動していたこともある方。ニューヨークの夜のカオスな雰囲気と重ねてすぐにイメージが掴めた」とのこと。

実はファイナル期間中、Defoortさんと話していたら、「ユウキの演奏はすごくよかった。でも一番最初に弾いたから誰も覚えていないかもしれない…」とぼそりとつぶやいていたことが思い出されます。のちに新作の音源がリリースされることになるそうですが、実際、作曲家が使うのを希望しているのは吉見さんの音源だとのこと。渾身の演奏がすばらしかったのはもちろん、作曲家からもこれだけの評価をされながら上位入賞がならず、本当に残念です。

続けて登場したのは、フランスのNathalia Milsteinさん。初めて“別の”「Music for the Heart」を聴くことになったわけですが、全く異なる印象です。吉見さんの話していた“ニューヨークのカオス”というよりは、厳しさやストイックさが押し出され、また別の美を求めているように感じられました。あわせて演奏されたのはブラームスの2番。彼女の作品への静かな愛着が伝わってきました。Milsteinさんも上位入賞はなりませんでしたが、彼女に関しては、セミファイナルのリサイタルが印象に残ります。わずか40分で美しいつながりのあるプログラムを組み、特にラモーのシックでどこか暗い音楽は美しかった。プログラムは「ちょうど新作課題曲のキャラクターも調和して、考えているうちにアイデアが湧き出してつながっていった」と話していました。未聴の方はぜひ!

2日目に登場したアメリカのRachel Breenさん。ここまでのステージでは自分の音楽を強い主張で届けてきていた方です。新作の冒頭は雰囲気よくスタートしたものの、少し、懸命に楽譜を追っているような気配が見られる場面も。さらにラフマニノフ3番でもヒヤリとする場面があり、しかしそれを乗り切って、堂々と全てのステージを締めくくりました。

そして地元ベルギー出身、地元の音楽愛好家からも熱心に応援されていた、Valère Burnonさん。新作は自分なりに手の内に入れ、指揮者とオーケストラを聴き、合わせながら楽しんで演奏しています。

選択曲のラフマニノフ3番では、オーケストラのボリューミーな音楽の中でも、長身の体でたっぷりとした音を鳴らします。ピアノが自由になれる場面で大胆に歌っていたのも印象的でした。会場は大喝采。その中で突然上階からビラがばら撒かれ何かと思ったら、活動家が垂れ幕をもって現れるというハプニング。確かに予選の時もフラジエの前に活動家がいた日がありましたが、まさかホールの中、しかもコンクールという一人の演奏家の運命をかけたステージの後でこのようなことが起きるとは…驚きました。

この人気ぶりでもし入賞しなければ地元民が大騒ぎになるのではと思っていましたが、無事に第3位となりました。

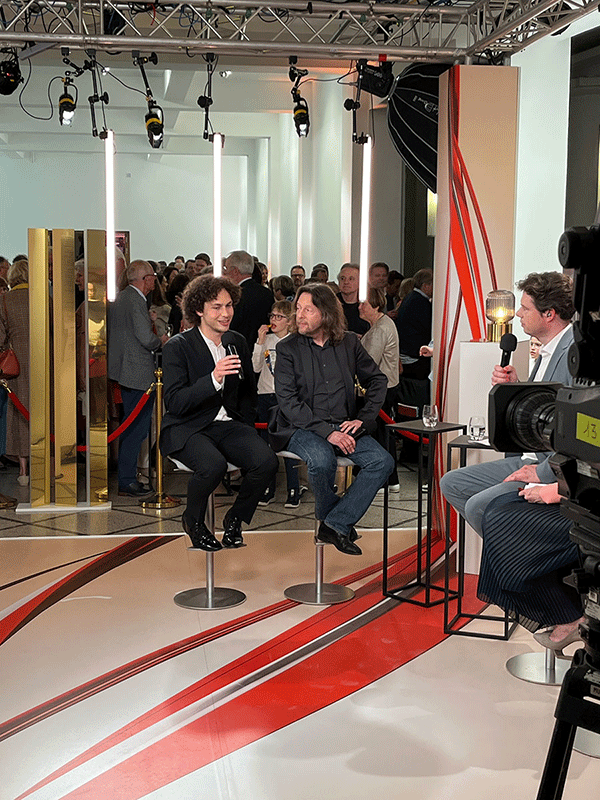

優勝したオランダのNikola Meeuwsenさんは、プロコフィエフの2番と3番が続いた3日目に登場していました。

ホールが変わったこともあるのでしょうか、それまでのラウンドではよく鳴る音の印象でしたが、新作はソフトな音でオーケストラと調和する演奏。プロコフィエフの2番もまた、柔らかくさっぱりとした音で音楽の世界を作ってゆくもので、いわゆるロシア音楽の先入観を覆す新しい印象! 指揮の大野さんからリハーサル中に幾つか具体的に提案されたアイデアがとても刺激になったと話していました。

個人的にMeeuwsenさんについては、セミファイナルのモーツァルトの協奏曲と、やりたいこと、主張のはっきりとしたリサイタルに強い印象が残っています。彼自身もモーツァルトが一番心地よいステージだったとのこと。

父は音楽史の専門家、母はフルート奏者、いとこにはチェリスト、過去にエリザベートコンクールでファイナリストとなった声楽家もいるという音楽一家に生まれたそう。詳しくは後のインタビューでご紹介しますが、将来オランダの子ども向けの音楽教育や活動にかかわっていきたいという夢を語ってくれるなど、23歳ですでに演奏家としてしっかりとしたヴィジョンを持っている方です。

同日に演奏したのは、6位に入賞したロシアのSergey Taninさん。新作は多様なタッチを使って組み立て、プロコフィエフの3番は前の奏者と対照的なくっきり硬質なタッチも多用しながら、ロシアのピアニストらしい演奏を展開していきます。弾き慣れた雰囲気でしたが、まだ3回目、それも前回は1日に2回、フルシャの指揮で演奏しただけのレパートリーだったそう。前回の記憶が良かったから選択したと話していました。

演奏直後にお話を聞いたときは、チャペルでの1週間は、音楽に集中できたのはもちろん、それだけでなく「他のコンテスタントと人生について話すとても素敵な時間が過ごせた。日本人もいっぱいいたし!」とニコニコでした。

ようやく折り返し、4日目の最初は、Arthur Hinnewinkelさん。新作では楽しそうにストーリーを感じて弾いていることが伝わってきます。長身の体全体を大きく揺らし、ときにほとんど後ろを振り返るほどの勢いでオーケストラの方を向きながら演奏したシューマンのピアノ協奏曲では、感情をこらえたり解放したりと、自らのストーリーを力強く描いていました。地元のファンからの大喝采をかみしめるようにゆっくりと時間を取ったカーテンコールが記憶に残ります。第4位に入賞です。

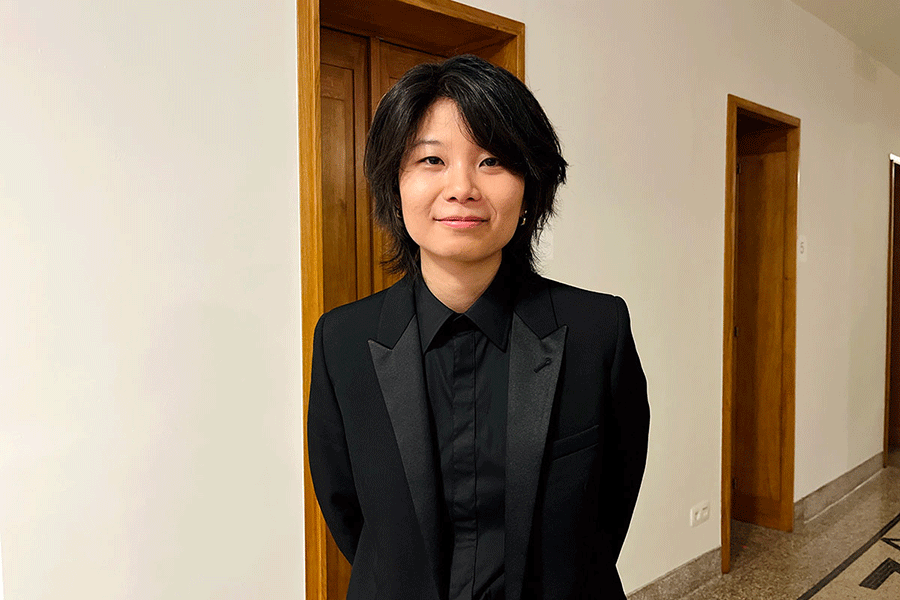

そして次に演奏したのが、1次から、渋さもありつつ、輝かしく強い印象を残す演奏を聴かせてきた中国のJiaxin Minさん。新作でも繊細な美しい音がスッと通り、静寂も聴かせてシリアスな世界観を持たせてまとめていました。

プロコフィエフの3番は、小柄な体からは想像できないパワーのあるカッコいい音! 音符、作曲家と自分だけ。余計なものはなにもない、そしてさわやかだけれどどこか闇のあるプロコフィエフの風を吹かせてくれました。

客席からは、地元のピアニストでない中では珍しいレベルの大喝采! それだけに、彼女が上位入賞を逃したことを多くの人が不思議がり、結果発表のときに入選として彼女が呼ばれた時は、大きな声援が送られていました。またどこかで必ず聴きたいピアニストです。

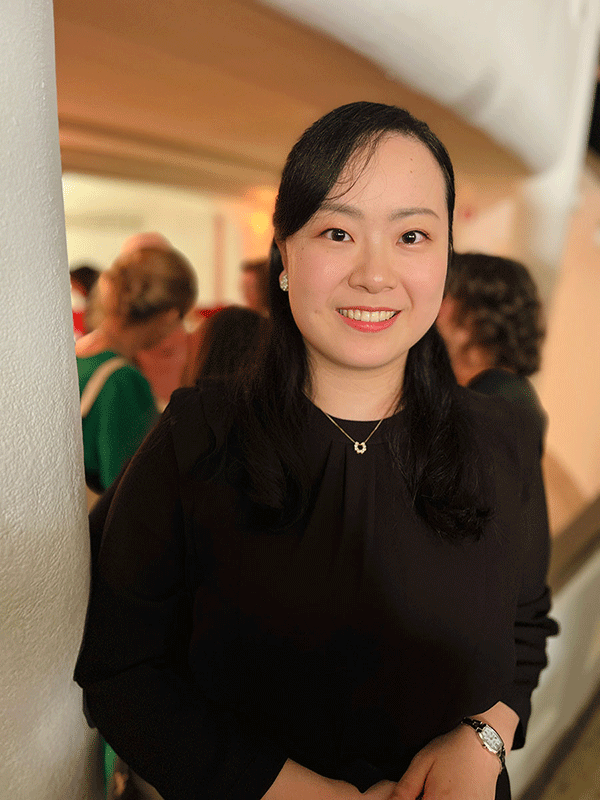

そして5日目、桑原志織さんが登場! 新作課題ではいつもの骨太なサウンドは要所で聴かせる形にして、柔らかな音を駆使しながら上品にまとめあげます。

自由選択曲は、聴く前から素晴らしいに違いないと楽しみにしていたブラームスの2番。密度のある華やかな音でオーケストラを鼓舞すると、オーケストラも一層華やかになり、一緒に堂々としたブラームスの世界を作っていました。期待通りよく合う選曲で、作品の魅力を存分に教えてくれます。

チャペルでの1週間、前半は仲間たちと友好を深め、後半は徐々に人が減っり、携帯も取り上げられたなかで自分と向き合う時間を過ごし、「結果にかかわらずこの美しい時間を過ごせたことは貴重だった」と振り返っていた桑原さん。天性のものと思っていたあのボリュームのある音も、「苦労してたどり着いたものなんですよ!」と話していたのも印象的でした。

すべてのステージで、聴き手が安心して身を委ねるころができるような豊かな音と安定感の音楽作りを見せてくれた彼女が上位入賞しなかったことを惜しむ声が、たくさん聞かれました。

この日は、続けて演奏したフランスのMirabelle Kajenjeriさんが、ちょうど対照的なタイプ。新曲は、冒頭のワンフレーズからジャズの気配を漂わせ、勢いや全体的な起伏を大切に音楽を作っていきます。「楽譜に音は書かれているけれど、作曲家が即興の感覚を持っていたことが伝わってきてすごく好きな作品」だと話していましたが、まさにそういう感じの演奏でした。

またプロコフィエフの3番は、小柄な体全体を使ってプロコフィエフのリズムを表現し、ぎりぎりを攻めていくような、エキサイティングで彼女らしい演奏! 地元エリザベート王妃音楽院で学ぶ彼女にとって、「このコンクールはやはりこの国にとって特別。みんなが知っている祝祭的なイベント。参加したことで自分が大きく変わった」と話していました。

最終日は期待される日本のお二人が締めくくり、揃って上位入賞を果たしました。

第5位の亀井聖矢さんは、持ち前のよく通る音を駆使して、新作で起伏に富んだドラマを描写。アドリブ部分で一気にエネルギーを放出し、そこからオーケストラの前に出たり後ろに下がったりとライブ感のあるアンサンブルが展開します。

そしてこれに合わせて選んだのは亀井さんの十八番、「何度演奏したかわからない」というサン=サーンスのピアノ協奏曲第5番。ここでもオーケストラとのアンサンブルを楽しみながら、安定の爽やかで輝かしい音楽を展開し、そこに来て終楽章は一気に駆け抜けていくような音楽で爆発! 懸命に演奏しているように見えたオーケストラの様子から、亀井さんがあのスピード感を作っていたのかと思いましたが、後で聞いたところによるとオーケストラのほうがリードしてあのスピードになっていたそう。大野さんが、亀井さんならいけそうな限界ギリギリのスピードを攻めたのかもしれません。「いつになく置いていかれそうな勢いでしたけれど、こういうほうが好きなので僕は嬉しかったです」と話していました。

そして、最終奏者としてコンクールのすべてを締めくくる演奏をしたのは、日本人として過去最高位タイの第2位に入賞する結果となった久末航さん。

新作は、冷静だけれどパッションを感じる美しい演奏。セミファイナルのモーツァルトの時もそうでしたが、オーケストラと一体となって着実に進んでいく空気感を作るピアニストです。

そして、あわせて選んだブラームスの2番がとても良かった。この和音が好き、響きが好きだと、その瞬間瞬間、音楽に真っ直ぐに向き合っていることが伝わってきます。重い音もエアリーな音も自由自在、とくに低音の深く沈み込むような響きは、聴いたことのない魅力的なものでした。

しかし実はブラームスの2番を演奏するのは初めてだったそう! 「やっぱり弾いたことのある曲にすれば良かったかもと思った瞬間もあった」とのことですが、大野さんとは以前にも共演したことがあり、その点では安心して本番に臨めたそうです。久末さんの人間性が滲み出るようなまっすぐでやさしくあたたかい音楽で、第2位に輝きました。

***

新作課題は自由度が高く、個性が表れやすい作品で、かつピアニストの立場からしても弾くのが楽しい作品だったようです。

コンクール中に作曲家のDefoortさんとお話しする機会がありましたが、「あるパーツはものすごく魅力的なのに、全体の構造が美しくない演奏もある。また以前もコンクールの新作課題を手がけたころがあるけれど、こういう場で聴いていると、全然楽譜をリスペクトしてくれてない!と思うのに、なぜか演奏としては魅力的に感じることもあって、その時は評価に悩む。しかもその逆で、楽譜へのリスペクトは感じるけどつまらないこともあるから…」とのこと。確かに、一般の聴き手というのは楽譜を見ないで聴くことが多く、そのうえ今回のように世に楽譜が出版されていない場合は、ほぼ100%誰も楽譜を見ていないのですから、楽譜への敬意がどうか演奏だけ聴いて知るのは難しい。その前提でいう、良い演奏、良い音楽とは何か。考えさせられる作曲家の言葉です。

そしてある意味、この課題のために1週間のチャペル生活があるわけで、そのなかでこの演奏への評価がどのくらい重要視されたのかは気になるところ。さらには1次から審査していた審査員と、ファイナルのみ参加して聴いた審査員では、評価に違いがあったでしょうから、それがどんなふうに混ざりあって結果に反映されたのかも気になります。

このコンクールは、得点を機械的に集計して最終結果を出すルールで、審査員の話し合いも一切おこなわれず、さらに、審査員は審査の内容について話してはいけない決まりもあるとのこと。審査員長にこのルールについて話を聞いたところ、「得点を入れたらそれを集計するだけ。私ですら誰が何点入れたか最後までわからない。自分は絶対に他の審査員をコントロールしようとはしない」とのこと(ちなみに審査員長には投票権はありません)。

「最近のコンクールでは公平性を求めるあまり何もかもオープンにしすぎていて、例えば点を公表するとなればそれ前提で点を入れることになってしまうかもしれないし、その後の恨みなどを恐れてみんなが審査員を引き受けなくなってしまうかもしれない。ジェンダーバランスを配慮したルールをとったコンクールもあるけど、良いピアニストに性別は関係ないから、我々はそんなことはしない…」などなど、コンクールがとってきた方針についても説明してくれました。

あちこちのコンクールが導入しているオープンな審査、公平のために“ルールを加える”という方向性には抗いつつ、数字をシンプルに集計するとことで公平性を求めていく方針ということになります。いずれにしても審査結果に色々な意見が出ることは、点が公開されようがされまいが起きることのようにも思いますが。

複数のプログラムの準備と直前通告ルール、新作課題など、文字通りさまざまな“試練”を乗り越えたファイナリストたちは、これから入賞者披露演奏会に出演します。とくに上位入賞者は、あらかじめ披露演奏会用として提出してあった、ファイナルとはまた別の協奏曲を演奏することになるそう。最後の最後まで容赦がありません。

順位にかかわらず、今後も追っていきたいと感じられる個性的なピアニストに出会うことができた1ヵ月。また、ファイナリストたちもみな、このコンクールに参加したこと自体が大きな経験になったと充実した表情で語っていたことが印象的でした。

♪ 高坂はる香 Haruka Kosaka ♪

大学院でインドのスラムの自立支援プロジェクトを研究。その後、2005年からピアノ専門誌の編集者として国内外でピアニストの取材を行なう。2011年よりフリーランスで活動。雑誌やCDブックレット、コンクール公式サイトやWeb媒体で記事を執筆。また、ポーランド、ロシア、アメリカなどで国際ピアノコンクールの現地取材を行い、ウェブサイトなどで現地レポートを配信している。

現在も定期的にインドを訪れ、西洋クラシック音楽とインドを結びつけたプロジェクトを計画中。

著書に『キンノヒマワリ ピアニスト中村紘子の記憶』(集英社刊)。

HP「ピアノの惑星ジャーナル」http://www.piano-planet.com/