2025 高坂はる香のピアノコンクール追っかけ日記 from ブリュッセル1

取材・文と写真:高坂はる香

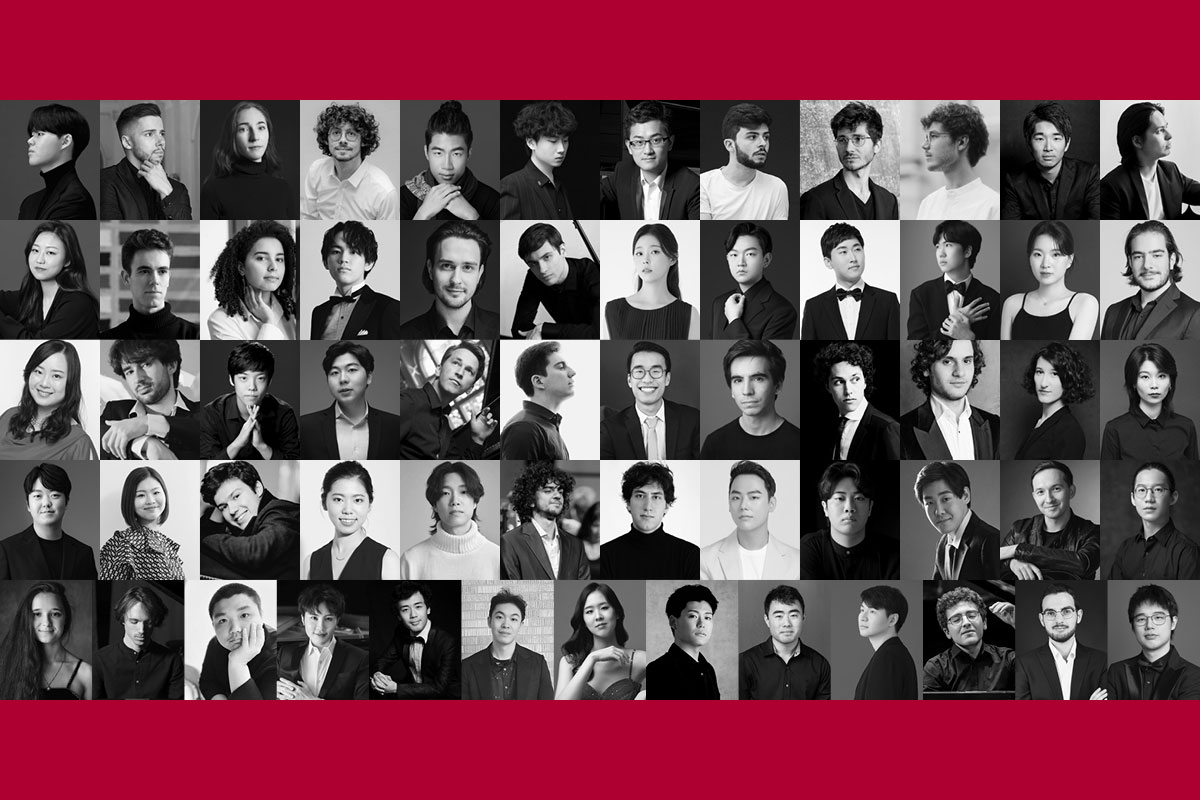

5月5日〜10日の6日間にわたって行われたエリザベート王妃国際コンクール ピアノ部門、1次予選では、60名のコンテスタントが演奏しました。 全ての演奏が終わったのは10日の22:45ごろ。“Midnight”に結果のアナウンスがあると案内があり、実際に発表が始まったのは日付が変わって30分ほどの午前0時30分。審査委員長から下記のセミファイナル通過者が発表されました。

◎セミファイナル進出者(アルファベット順 年号は生年)

Robert Bily(チェコ 1997)

Rachel Breen(アメリカ 1996)

Valère Burnon(ベルギー 1998)

Jacopo Giovannini(イタリア 1997)

Arthur Hinnewinkel(フランス 2000)

Wataru Hisasue 久末航(日本 1994)

Miguel Iglesias Lista(スペイン 2002)

Mirabelle Kajenjeri(フランス 1998)

Masaya Kamei 亀井聖矢(日本 2001)

Uladzislau Khandohi(ベラルーシ 2001)

Song Hyeon Kim(韓国 2002)

Shiori Kuwahara 桑原志織(日本 1995)

Denis Linnik(ベラルーシ 1995)

Nikola Meeuwsen(オランダ 2002)

Nathalia Milstein(フランス 1995)

Jiaxin Min(中国 1996)

Yumeka Nakagawa 中川優芽花(日本 2001)

Shion Ota 太田糸音(日本 2000)

Jinhyung Park(韓国 1996)

Davide Ranaldi(イタリア 2000)

Changyong Shin(韓国 1994)

Sergey Tanin(ロシア 1995)

Yuki Yoshimi 吉見友貴(日本 2000)

Yali Zaken(イスラエル 2004)

日本勢6人は、全員通過! 彼らの演奏の精度や充実ぶりを考えれば当然と思えますが、このコンクールは基本的に話し合いなしで各ステージの結果を出すとのことで、日本人が多かったとしても変な配慮もなく、良いピアニスト達が順当に通る形になってよかった…と安心しました。

改めて1次予選を、日本からの参加者の様子を中心に振り返りたいと思います(今回、現地で聴くことができたのは3日目の夜の部からだったので、そこまではネットで鑑賞した印象となります)。

1次予選では、各人が25分間演奏。古典派ソナタの1楽章、エチュードを4曲、自由曲1曲を選択しておくと(選択肢の詳細は別記事をご覧ください)、本番の1時間前に審査員が選んだ25分ぶんの曲目を伝えられ、それを演奏します。つまり、古典と中規模の自由曲は必ず選ばれ、残りの「4曲選んであったエチュードのうち2曲がカットされる」ということになります。

そう言われるとそれほど大きなことではないのか?と思うかもしれませんが、違和感のない流れや自分にとっての弾きやすさを考慮しながら、プログラムのどこにエチュードを置くか、本番の1時間前に瞬時に決めないといけないわけで、ただでさえ緊張するコンクールの場でまあまあの面倒を与えてくるスタイルです。

例えばそのエチュードでリゲティが選ばれるかショパンが選ばれるかで、かなり差があるのは想像できるでしょう。とくにピアノとステージの状態がよくわかっていない状態ですから、最初に何を弾くかも重要な選択です。

実際のプロの演奏活動ではなかなかない状況なので、なんのための試練なのかなと思わなくもないですが、これを乗り越えればまた一つ“怖いものなしの演奏家”に近づくことは、間違いない。

初日に登場した吉見友貴さんは、ハイドン、リゲティとリストのエチュード、ショスタコーヴィチで、スポーティーでキレが良く、なおかつとても麗しい演奏で魅せてくれました。演奏順の都合、結果発表が深夜1時に終わって翌日にはオーケストラとのリハーサルというスケジュールになってしまいましたが、逆に1次が終わってから次のプログラムの準備に時間が取れてよかったと思うことにしていたようです。4年前に続く二度目の挑戦で、再びセミファイナルの舞台に立ちます。

太田糸音さんは、しなやかで安定感のあるハイドン、細部まで磨き上げた表現が際立ったラヴェルの「スカルボ」、力強く輝かしいリストとプロコフィエフのエチュードと、いろいろな顔を見せてくれるステージ! 太田さんも同じくセミファイナル初日にコンチェルトの本番。翌日にはリハーサルというハードなスケジュールです。

5日目の夜の部は日本の女性が続きましたが、お二人とも本当に堂々とした演奏!

桑原志織さんは、丁寧で生き生きとしたハイドンに始まり、なめらかで美しいショパンのエチュード、音楽が呼吸している感触のあるブラームスのパガニーニの主題による変奏曲、そして確信に満ちたラフマニノフというプログラム。演目直前告知ルールながら、古くから弾いている曲があたったので落ち着いて演奏できたとのことでした。

中川優芽花さんは、これぞモーツァルトの喜び!という演奏でスタート。この時点で次のステージに進めるだろうと思うほどでしたが、その後もショパンのスケルツォ3番、エチュード Op.10-8、ラフマニノフのエチュード Op.39-9と、体から音楽が溢れ出してくるような演奏で、わくわくする25分間を届けてくれました。客席からは盛大な拍手!

最終日の昼の部に登場した亀井聖矢さんは、弱音をしっかり聴かせるベートーヴェンに始まり、ショパンの「木枯らし」、リストの「雪あらし」、そして難曲だということを忘れさせる自在な演奏でおなじみ、十八番のバラキレフ「イスラメイ」で劇的なクライマックスを作るプログラム。客席から大喝采があがりました。ピアノも弾きやすく、ベートーヴェンの1音目から音が飛ぶと感じられて、安心して臨めたそうです。「イスラメイ」を選んでいるから、アルカンは選ばれないかな…と予想していたそうですが、亀井さんのアルカンはちょっと聴いてみたかった気もします。

ステージに乗せられるレベルまで準備した作品が弾けないで終わるのはこのコンクールのルール上仕方ないですが、少しもったいない。みんな、いつかどこかで披露してほしい。

そして最終日夜の部。久末航さんは、ベートーヴェンに始まり、「予想外の選択だった」というリゲティとドビュッシーのエチュード、そしてシマノフスキの「シェヘラザード」というプログラム。特にシマノフスキは、とても好きな作品なのだろうなということが伝わってくる、研ぎ澄まされた演奏です。まっすぐな音楽性が存分に発揮されていました。

今回は日本勢6人が皆すばらしく、しかも見事に通過ということでこのようなご紹介になりましたが、海外勢にもすばらしい方々がたくさんいました。特に、私が会場で聴いた中で耳を惹き付けられた方達の多くが次のステージに進んでいたので、この後も楽しみです。

一人25分の演奏時間というのは短い気もしましたが、古典とエチュードを含む課題曲指定も手伝って、1次予選としてはこれで十分なのだなと改めて感じました。

逆にすばらしいピアニストのときは25分だともっと聴きたくてものたりない! 続きはセミファイナルで…という、ちょうどいいつくりになっているのかもしれません。

1日の空き日をおいて、セミファイナルは、モーツァルトのピアノ協奏曲と40分のリサイタル。リサイタルプログラムは2つを提出し、29時間前(丸一日と5時間前…つまり前日の朝または昼までにわかるという感じですね)に知らされるというルールです。 この先もまだまだハード。みなさんがんばってほしい!

♪ 高坂はる香 Haruka Kosaka ♪

大学院でインドのスラムの自立支援プロジェクトを研究。その後、2005年からピアノ専門誌の編集者として国内外でピアニストの取材を行なう。2011年よりフリーランスで活動。雑誌やCDブックレット、コンクール公式サイトやWeb媒体で記事を執筆。また、ポーランド、ロシア、アメリカなどで国際ピアノコンクールの現地取材を行い、ウェブサイトなどで現地レポートを配信している。

現在も定期的にインドを訪れ、西洋クラシック音楽とインドを結びつけたプロジェクトを計画中。

著書に「キンノヒマワリ ピアニスト中村紘子の記憶」(集英社刊)。

HP「ピアノの惑星ジャーナル」http://www.piano-planet.com/