文:青澤隆明

土曜日の午後しかやっていない喫茶がある。

前にたまたま知ったので、突然あいた休日に出かけてみた。行きかたを覚えてしまえばすぐだろうが、初めてだと少々みつけにくい。大きな看板があるわけでもなく、路地奥のビルにひっそりと間借りしている。目立たないことが美徳というか、静かな時間を身上としているように思えるので、ここに名前や所は記すこともしない。重たい扉を幾分緊張して開けると、はたして落ち着いた空間がそこに在った。

いらっしゃるのは、初めてですか――しばらくして、静かな店主がそっと声をかけてきた。うちは珈琲しか出していません。どのような珈琲がお好みですか、と確かめるようにたずねてくださるので、濃くて苦いのがいいです、と答えると、きょうでしたら、と言って2種類の珈琲を薦めてくれた。

最初はブルーマウンテン。もうひとつはブレンド。ちょうどいい豆が入ったところで、イエメンと中国とケニアをブレンドしているのだという。

アジアの珈琲の複雑な味わいをお楽しみいただけると思います、と店主は言葉を継ぐ。アジアの複雑さ、というところにちょっとした力点があって、にわかに興味をくすぐられた。中国の珈琲はおそらくまだ、少なくともそれと意識して飲んだことがなかった。たずねてみれば、雲南省からやってきた豆ということだった。両方いただくことにした。

店にかかっていたのはグールドの弾くゴルトベルク変奏曲で、ちょっとありがちすぎる気もしたが、そっと流れていて、大きく響きはしない。静かな空間なりにお客の話し声も聞こえるし、珈琲を待つ間、時間を運ぶなにかが介在するのもよかったかもしれない。

一杯ずつ豆を挽いて、ネルドリップでていねいに淹れてくれる。その前に水が、バカラのグラスで出てきた。夏の終わりの胃にすうっと滲みわたる。ずっしりしたグラスの存在感からか、水にしてもふさわしい温度で、透明なのに重さというか、質量がある。

そうして、まずブルーマウンテンが淹れられ、ゆっくりとテーブルにやってきた。ジャンルとしては既知の種だが、はたしてどう香ってくるのか。ちゃんと苦いけれど、最後にはふわっとした感触が残って、包み込むようなやわらかさがある。冷めていっても、すっきりとした佇まいは消えない。

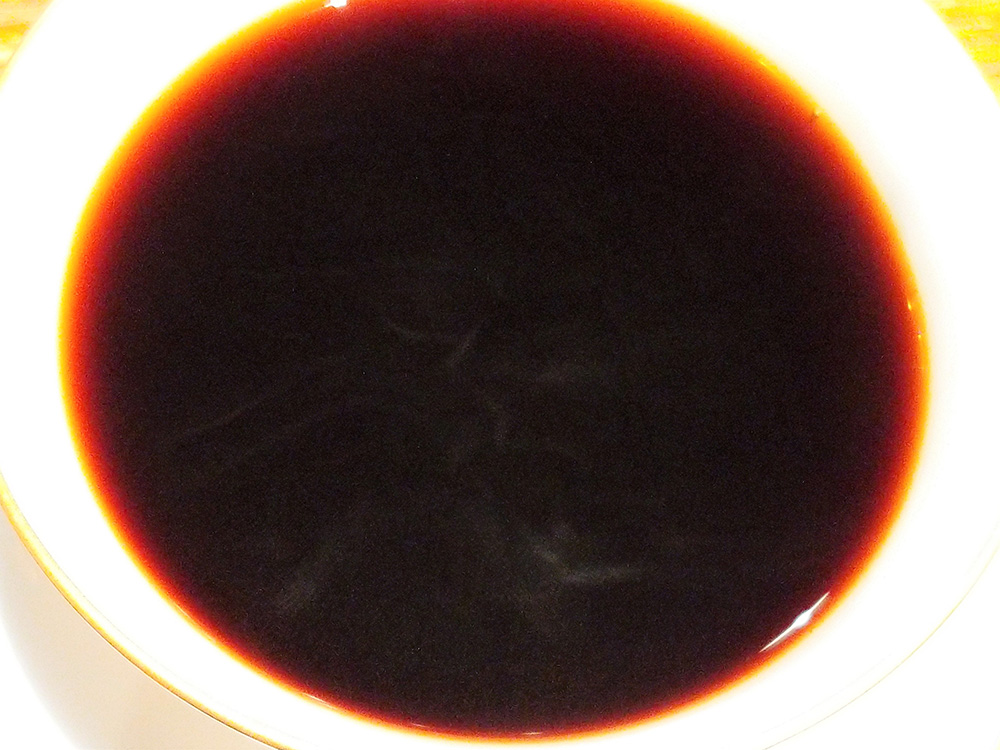

しばらくして、運ばれてきたのがブレンド。一口含んで、びっくりした。つんとした、というほど鋭くやかましいものではないが、鼻に抜ける当たりで、強めの苦みがくる。それがゆっくりと解けるようにフルーティーな感覚を残す。豆は焙煎してもなお果実なのだと、あらためて舌が知った。

それは、私には初めての体験だった。珈琲はただ好きなだけで詳しいことはわからないが、アジアの珈琲とブレンドの複雑さということを教えてもらった気がした。ブレンドの構成をたずねてみると、最初にくるのが中国の豆、後のほうにくるのがイエメンの味で、その間を結ぶのがケニアの豆だと言う。まるで音楽のようではないか。私はまた感動を深め、さらに彼女にきいてみた。

まず前に出てくるのが中国で、遅れて立ち上がってくるのがイエメン、その間を渡すように繋ぐのがケニア。ということはつまり、ブレンドを味の組み合わせということだけではなく、時間の構成で捉えていらっしゃるのでしょうか、味の立ち上がりの時差を活かして――。

そういうふうに美しく言葉にしていただけるものかはわかりませんが、私はそのように考えてやっています、と彼女は微笑むように言った。

たんに風味を混ぜ合わせるということではなく、それぞれの時間の質、あるいは時間のなかでの推移をふまえて、ひとつの流れに組み込んでいる。珈琲豆の種類によって、味が立ってくる成り行きが違う。とすると、楽器によって音の立ち上がりが違うのを巧みに組み合わせて、全体の響きを醸成するようなものだ。

3種類といえば、打楽器、管楽器、弦楽器の発声の違いを組み合わせるような感じだろうか。それ以上の組み合わせの複雑さとなると、仮に私の舌が感じていたとしても、すぐに言葉ではっきりと知覚することはできないだろう。

いずれにしても、その繊細な時間変化に私が気づかされたのは、ブレンドとドリップの巧みさはもちろんのこと、ひとりの店主が珈琲とともに醸し出す時間と空間の質がまた決定的だったからに違いない。

じっくりと味わううち、音楽はいつのまにかジャズに変わっていた。複雑な和声で微妙な味わいを重ねていく、という感じが、このブレンドには合っていた。しかしそれは雑味とは違うものだ。

このブレンドを飲んだ後では、水が甘く感じられると思います、とも言っていたが、たしかにそうだった。それからまた残りの珈琲に戻ると、それはいっそう苦かった。

ていねいに、しかもこまやかに淹れてくださったので、こちらもゆっくりと時間をかけていただいたが、どちらの珈琲も冷めてなお味わいはクリアだった。冷めても味が濁らずに保たれるというのが、店主のもうひとつの心得のようだ。

珈琲一杯の時間。そう言うと、それだけのゆとりある味わいのひととき、というふうにとられるかもしれないが、ここで言っているのはもっと具体的に、珈琲を一口飲むだけで、いや口に含むたびに、それだけの味の移り行きと奥行きが楽しめるということのほうだ。一杯に詰められている時間の質量は、種々の豆の来歴と人の手を伝って、ぎっしりいっぱいなのである。

そうして、飲みおえると、よく酸味と言われるような果実の感覚だけではなく、残響ともいうべき後味がしっかりと残っている。軽く舌が痺れているのかもしれないし、私の脳が感動のようななにかに刺されたのかもしれない。良薬口に苦し、というようなものとも違う、充実した体験の残響だった。

店を出て、しばらく散歩をして帰った。まわり道をしたくなる珈琲の風味、というものがある。その間もずっと、舌には独特の苦みが心地よく残っていた。

【Profile】

青澤隆明 あおさわ・たかあきら

音楽評論家。1970年東京生まれ、鎌倉に育つ。東京外国語大学英米語学科卒。主な著書に『現代のピアニスト30—アリアと変奏』(ちくま新書)、ヴァレリー・アファナシエフとの『ピアニストは語る』(講談社現代新書)、『ピアニストを生きる—清水和音の思想』(音楽之友社)。