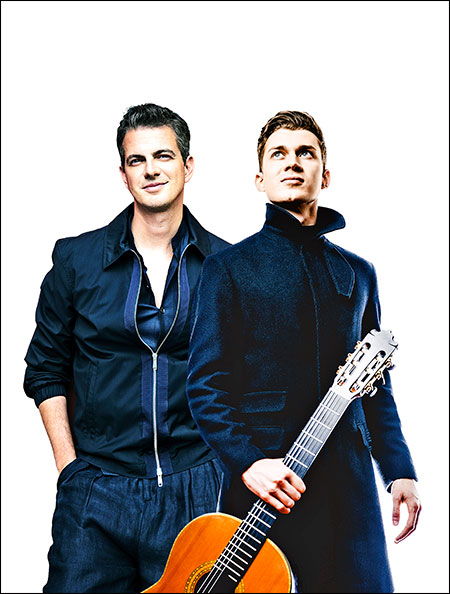

©James Bort

世界最高峰のカウンターテナー、フィリップ・ジャルスキー。若きスターギタリスト、ティボー・ガルシア。ヨーロッパで話題のデュオがついに日本のステージへ。アルバム『ギターに寄す』にも収められた、幅広い時代のクラシックから映画音楽までを自由に行き来するプログラムで、どんな物語を紡ぐのか──。

取材・文:岸純信(オペラ研究家)

ちょうど1年前。家のテレビが勝手に録画した番組の中に「ティボー・ガルシア ギター・リサイタル」があった。オペラ研究家の筆者は、起きている時間はすべてオペラに捧げるのだが、この時はなぜか、内容がどうしても気になった。まずは、演奏者の名前に興味を持った。「名前がThibaut ならフランス人だろう。でも苗字がGarciaだからスペイン系の人かな」—そんな些細なことに目が向いた。

そして画面に現れたのは、文字通りの好青年。率直なところ、「ギター界のアイドル?」と感じたが、彼がインタビューに答え始めた途端、まだ一音も聴いていないのに「これは…とんでもない逸材?」と目が離せなくなった。この時、ガルシア青年は、自己紹介を交えつつ、選曲の理由をきびきびと話したが、その一言一句が聞き逃せないと思え、途中からひたすらメモを取る羽目になったのである。

ティボー・ガルシアは1994年、南仏トゥールーズ生まれ。父親がスペイン人、母親がフランス人とのこと。

「7歳からギターを始めました。レッスンの初日から音色に魅せられました…バリオスという作曲家が居て、ギター界のショパンと言われています。この前、彼が書いた楽譜を全曲、一日かけて読み直してみました…」

バリオスの綴りは、ええっと、Barrios、どこの人?え、パラグアイ!バッハに触発された「大聖堂 Le Catedral」が代表作?——こんな風に、こちらの耳が自然と反応し続けた。そこで思った。この青年は“伝える力”を持っている、と。筆者の無知はさておき、ガルシアの口調は控え目だが言葉の一つひとつが勢いよく、すべてが耳に遺り、新たな知識としてすんなりと受け留められたのだ。

そして、その個性は演奏面でも変わらぬもの。気取らず演奏に熱中するガルシアは、撥のように指をしならせ、「ギターで出来る全て」をただ追究する。その飾り気のない心根が、多くの人を揺さぶってきたに違いない。そう感じたのである。

シューベルト〈魔王〉から映画『黒いオルフェ』まで

そのガルシアのCDを、つい先日、批評する機会に恵まれた。それは『ギターに寄す』と題された一枚で、フランスの名カウンターテナー、フィリップ・ジャルスキーとの共演、「新種の色の花々が咲き誇る」ような新感覚のアルバムであった。例えば、歌曲〈魔王〉の前奏部をギターが颯爽と奏で始め、淡い色合いの声音がそこに自然に滑り込んだ瞬間、「シューベルトもこれなら納得するかも」と思えてならず、ロッシーニの歌劇《タンクレーディ》の名アリアにおける伴奏部の見事なアレンジと、ジャルスキーのメリスマ(一つの言葉に多くの音符を充てがう書法)の力強い歌いぶりも、自然に組み合わさって素晴らしかったのだ。

このほか、ルイス・ボンファ作曲、映画『黒いオルフェ』の主題歌〈カーニバルの朝〉では、ガルシアの引き締まった音色と、ジャルスキーの鄙びたハミングの取り合わせが面白く、イタリア古典歌曲として名高いジョルダーニの〈カーロ・ミオ・ベン〉も、ピアノ伴奏とはまた違う「内省的でも籠らぬ、風通しの良い響き」をガルシアのギターが展開、その上にジャルスキーの声がゆったりと広がるさまが心地よかった。総じて、曲の一つひとつに「新しいドレスを着せる」かのようなちょっとした冒険心と面白さに満ち、かつ、聴き手をリラックスさせる仕上がりになっていたのである。

“天使の翼を持つ声”が描く新しい音世界

こうやって、際立つ演奏ぶりを思い出しながら原稿を書いていると、ずいぶん前になるが、ジャルスキーにインタビューした時の記憶も蘇ってきた。1978年パリ近郊生まれの彼だから、もう40代後半に差し掛かっているが、初来日の際は(2008年)、「昔のレパートリーをいろいろ掘り起こしたり、最近のものにもチャレンジしたり、いろいろやってみたいのです」と、大学院生のような研究熱心さで応じてくれていた。そして、その言葉通り、ジャルスキーはそれまでのカウンターテナーとは違うレパートリーにも進出。近代フランス歌曲やシャンソン等の分野でも成功を収めている。

実はその初対面の折り、生で聴いた歌声が、空を軽やかに飛びゆくような「飛翔感」を帯びていたものだから、インタビュー原稿を纏めるに際して「天使の翼を持つ美声」と記した記憶がある。あとから聞いた話だが、ジャルスキーは「天使の声」と呼ばれることは好まないが、「天使の翼を持つ」という言い方には納得してくれたのだそう。先述のCDのジャケットを観ても、彼の万年青年のような面差しは全く変わっておらず、歌声も全く衰えず、むしろ、少しく厚みを帯びてより円やかになったようでもある。また、男性が裏声で柔らかく歌い続けるというカウンターテナーの特性ゆえか、シャンソンや映画の主題歌を歌っても、ジャルスキーの響きだと「重過ぎない」のが好感触。ガルシアとの〈枯葉〉など、ギターの雄弁さのもと、声音にも少しの甘さが加わったようで、とても面白く思うのである。

というわけで、今回の原稿依頼を頂いた際、筆者は非常に驚いてしまい、かつ、自分の情弱ぶりも改めて噛み締めた。いまはただ、「ガルシアとジャルスキーのカップリングを、もう、聴けるのか?日本で!」と唸り、彼らのステージが、より広い世代に関心をもっていただければと心から願うのみ。この文章内で言及した曲は、コンサートでもすべて聴けるとのことであり、二人の芸術性が絡むと、「曲の枠が自然に外れ、より自由に、しなやかになる」のである。ぜひ、お聴き逃しなく!

フィリップ・ジャルスキー(カウンターテナー)&ティボー・ガルシア(ギター)デュオ・リサイタル

2025.10/7 (火)19:00 すみだトリフォニーホール

プログラム

ジョルダーニ:カーロ・ミオ・ベン

フランチェスカ・カッチーニ:愛がどんなものか知りたい者がいれば

ジョン・ダウランド:

暗闇に私は住みたい

もう一度帰っておいで、やさしい恋人よ

ヘンリー・パーセル:歌劇《ダイドーとイニーアス》より〈ベリンダ、そなたの手を〉〈土の中に横たえられし時〉

モーツァルト:夕べの想い K.523

ロッシーニ:歌劇《タンクレディ》より〈この胸の高鳴りに〉

シューベルト:魔王 作品1 D.328

バリオス:大聖堂 第1楽章、第3楽章(ギター・ソロ)

フォーレ:川のほとりで

バルバラ:美しい九月

ルイス・ボンファ:映画『黒いオルフェ』より「カーニバルの朝」

ディレルマンド・レイス:バイーア女の風情(ギター・ソロ)

チャベーラ・バルガス:単純素朴なものたち

アリエル・ラミレス:アルフォンシーナと海

問:トリフォニーホールチケットセンター03-5608-1212

https://www.triphony.com