今年の東京・春・音楽祭で注目の《24の前奏曲》シリーズでは、ショスターコーヴィチ、ドビュッシー、ショパン、そしてスクリャービンの4人の作曲家が残した《24の前奏曲》が取り上げられる。作曲家たちはいったい「24の前奏曲」にどのような想いを籠めているのだろうか。

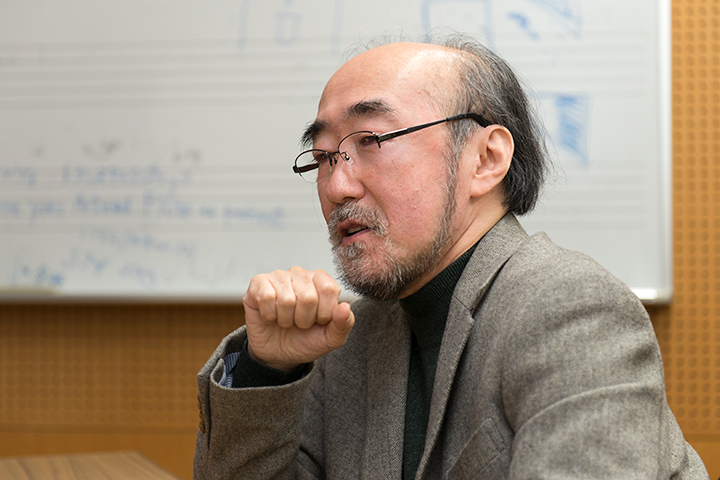

自身も作曲家であり、4月9日にスクリャービンの「24の前奏曲」を演奏する野平一郎に、シリーズのコンセプトやスクリャービン作品の聴き所、今回のプログラミングについて話を聞いた。

(取材・文:飯田有抄 撮影:M.Terashi/TokyoMDE )

◆《24の前奏曲》というジャンルは、ハ長調、ハ短調、嬰ハ長調、嬰ハ短調……など24種類存在するすべての長・短調を網羅して曲を書く、という発想に基づいていると思いますが、どのように生まれたものなのでしょうか?

野平:この流れはバロック時代のバッハが作り出したものです。彼の時代になってようやく、鍵盤楽器が24の調をすべて演奏できる調弦方法が編み出されました。それまでは6つ、あるいはせいぜい12の調までしか、うなりを出さずに綺麗に響かせられなかったのです。当時は調性格論(それぞれの調には『陽気』『悲愴』など固有の性格があるとする考え方)が論じられていましたが、24のすべての調を一つの曲集で品揃えさせるという発想はなかったでしょうね。ところが新しい調弦方法によって、バッハが「平均律クラヴィーア曲集」(原語はDas Wohltemperierte Klavier、「うまく調律された鍵盤楽器」の意)で全調による前奏曲とフーガを作曲してみせた。それがショパンやスクリャービンら後世の作曲家たちに大きな影響を与えたのです。

◆作曲家たちが抱いた全調への志向について、作曲家でもある野平さんはどのように捉えていますか?

野平:全調で作曲するというのは、作曲家にとって大いなるチャレンジですね。一つの曲集の中で24もの色彩のパレットを提示して見せるわけですから。いかに多種多様に書き分けられるか、作曲家の力量や可能性をあばき出してしまいます。その意味で《24の前奏曲》を通じて作曲家たちにアプローチするのはとても面白いテーマです。同じニ長調でも、ある人は柔らかく、ある人は力強い印象を抱いていたかもしれない。ちなみに僕は調性音楽を書きませんが、何か別な体系により24の多様性を並べてみせることには興味がありますね。一オクターブは12の音から成り立っているので、作曲家たちは12や24といった数字からは逃れられません。いつかやってみたいです。

◆「前奏曲」についてですが、「前奏」というからには何か本編のようなものの前に演奏するもの、というイメージを抱いてしまいますが、前奏曲集は前奏曲だけが並んでいますね。

野平:歴史的にみると前奏曲は、16世紀のリュート曲など、何かの前に前奏的に即興する曲でした。バッハの時代には、前奏の後に厳格な形式による作品が組み合わされました。たとえば、「前奏曲とフーガ」でワンセットとする見方が定着したのです。フーガとは厳格な技法であり、作曲家にとっては縛りが多く相当学習を重ねなければ書けない形式です。一方の前奏曲は対照的に、縛りがなく自由に発想を飛躍させて書けるもの。イマジネーションの赴くままに、広がりを感じさせる曲のキャラクターへと行き着ければ、前奏曲の役割は果たすことになるのです。言ってみれば、何が出て来てもアリという世界。それはもう作曲家にとっては魅惑的なジャンルですよ。よって後世には、厳格な曲を続けるところが抜け落ちて、前奏曲だけが曲集として作られるようになったわけです。

◆今回野平さんが演奏されるスクリャービンの「24の前奏曲」の特徴について教えてください。

野平:スクリャービンの初期の作品で、ショパンの影響が色濃く見られます。おそらくショパンが「24の前奏曲」を書いていなければ、スクリャービンのこの作品も生まれていなかったでしょう。もちろんスクリャービンらしい独自の音使いがなされていますが、いかに多様なキャラクターを捻出させるかというところで、イマジネーションの源泉、アイディアの起源として、相当ショパンを意識していたと感じます。

◆“スクリャービンらしい”響きとは、どのようなものでしょうか?

野平:彼はピアノの音色をとても生理的に捕まえている気がしますね。ピアノの低音から高音までの響かせ方が完璧です。実に美しく柔らかい響きに満ちています。彼にとって和音とは、個々の音に分解されない融合した響きだったのではないかと思います。つまり、ドミソの和音がドとミとソという音の重なりとしてあるのではなく、渾然一体となった響きであって欲しいと願ったのではないでしょうか。どれだけ多くの音符を書いていても、それらは全体として一つの響きであって欲しい。そういうことを夢想した人だと思いますね。オーケストラの響きの多彩さなどは、スクリャービンにとってはむしろ現実的すぎたのかもしれません。ピアノという楽器一つに限ることで、かえって非現実的な響きの融合を体現できたのかもしれない。ピアノはスクリャービンが日常的に弾いていた楽器であり、心中を告白でき、生活の奥深い所に入り込んでいた存在だったと思います。

◆今回のプログラムでは、「24の前奏曲」と並べてピアノ・ソナタ第9番「黒ミサ」も取り上げられます。このソナタを選ばれた理由は?

野平:初期作品の「24の前奏曲」に見られた特性が、その後どのように変貌していったかをこの後期のソナタで感じていただけると思います。響きがさらに融和して豊かな色彩を放ちます。最終的にスクリャービンは、光や香りなど、人間の五感を刺激するファクターを音楽と結びつけるようになりました。それは彼にとって必然的な道筋だったと思います。

◆さらにコンサートの前半に、ラヴェルとベンジャミンという二人の作曲家の作品をプログラミングされましたね。

野平:スクリャービンと並べるからには、モノクロームな作品を持ってくるわけには行きません。まずはフランス人のラヴェルを選びました。「水の戯れ」は初期の非常に色彩的な作品です。「高雅で感傷的なワルツ」と組み合わせました。

同時代の作曲家として、イギリス人のジョージ・ベンジャミンを選びました。彼は伝統的なエクリチュール(作曲書法)をもった作曲家ですが、メシアンが「一番気に入った弟子だ」と言ってはばからなかった人。僕はフランス留学中に彼と出会い、彼の卒業作品のチェレスタ・パートをラジオフランスで演奏したのが最初の付き合いでしたね。その後ポンピドゥーセンターのIRCAMという音楽研究所で、彼のコンピューター音楽を、僕とピエール=ロラン・エマールとが電子キーボードで演奏して録音したことがあります。今回演奏する『3つの練習曲』は、スクリャービン、ラヴェルの作品と並べてまったく遜色のない色彩的な作品です。「アイアンビック・リズム」は長短のリズムだけで構成されています。「ハイドンの名による瞑想曲」はハイドンの音名象徴による曲で、ラヴェルの「ハイドンの名によるメヌエット」との繋がりもあります。「相対性ラグ」はラグタイムに行き着くまでの仕掛けがユーモラスな作品です。

◆全体に響きの色彩感がテーマとなったプログラムですね。

野平:19世紀末のスクリャービンの《前奏曲》、そして20世紀のさまざまな色彩感を、一つの道として辿れるのではないかと思います。演奏者としても、これだけの音のパレットを示すのはチャレンジングなプログラムですが、楽しみにしていただきたいと思います。

《24の前奏曲》シリーズ vol.4

《24の前奏曲》シリーズ vol.4

スクリャービン 野平一郎(ピアノ)

4.9 [木] 19:00開演(18:30開場)

東京文化会館 小ホール

■出演

ピアノ:野平一郎

■曲目

ラヴェル:

水の戯れ

高雅で感傷的なワルツ

ベンジャミン:《3つの練習曲》

アイアンビック・リズムによる幻想曲

ハイドンの名による瞑想曲

相対性ラグ

スクリャービン:

ピアノ・ソナタ 第9番 op.68 《黒ミサ》

24の前奏曲 op.11

【料金】S:¥4,100 A:¥3,100 U-25:¥1,500