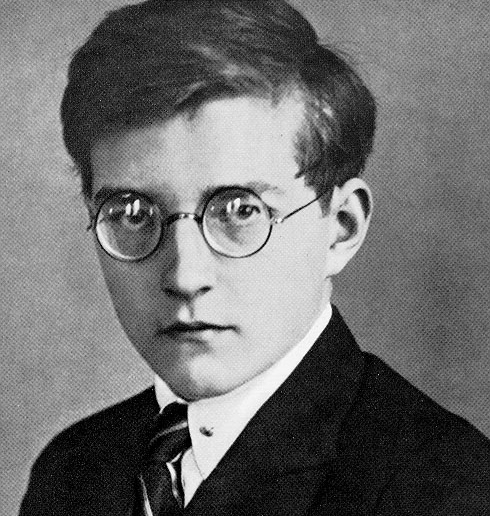

ショスタコーヴィチ 「ヴァイオリン協奏曲」

ショスタコーヴィチ(1906-1975)

私がショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第1番を初めて演奏するときにバルシャイさんに直談判をして共演が実現したことは生涯の宝です。オーケストラとの合わせの前に、彼は二日間に亘ってレッスンをしてくださいました。いろいろなことを教わりました。テンポについていつも考えを巡らせていまして、常に電子メトロノームを持ち歩いていて、事あるごとにそれを出してはテンポを確認したり、修正していました。厳格なテンポこそショスタコーヴィチにおいても大切である、と説きました。

演奏技術についても左のポジションの上がり方や、ボーイングの弓の使い方と音色の選び方なども教わりました。正統ともいえるヨーロッパのスタイルを私に伝えてくださったに違いありません。もちろん、協奏曲のオイストラフの演奏に対する作曲者の考え方などのエピソードも教えてくださいました。「やはり、オイストラフの演奏を超えるものはないのではないでしょうか?」というわたしの問いには「あなたなら超えられる。」と言ってくださったことは嬉しかったです(しかしながら、やはり巨星を超える演奏はいまだ為しえていません。永遠の宿題です・・)。主役と伴奏ではなく、オーケストラと独奏が一体となってひとつの交響曲を形成する、という作曲家の理想は、あのとき実現していたように思います。

井上道義

弦を切ってしまう不測の事態は、しかしショスタコーヴィチならば、充分に想定内の事態です。それは私に限らず多くの心ある?プレイヤーであれば納得していただけるばかりか、現に弦を切ってしまった人は多数おられるはずです。何故か?それは、単に大きい音量を求められゴシゴシと弦に過度な圧力をかけるからなのではなく、彼の音楽が私たちを否応なしに連れていってしまうある精神的極限状態、その理性のMAXを超えてしまうその一線のところを要求しているからなのです。言ってみればこの作曲者は、演奏者をある種の極限状態に連れていくばかりか、極限状態に追いこんでおいてそこから何かを表現されるものを聴きたい、という面があるように思えるからです。

それは一種の『狂気』です。ショスタコーヴィチと狂気は不可分ではないでしょうか。何故か? それは彼がスターリン政治の下、あまりに真摯に生きていたからです。ショスタコーヴィチは、国内で生活する手段で映画音楽を書いたのは事実としても、現実逃避として創作をしたのでもなく、言い訳でも口実としてでもなく、彼は誠心誠意、音楽に真実を語らせようとしたのではないか?・・それが粛清を免れるために慌てて書いた交響曲第5番であろうと、スターリンによる大植林計画のための『森の歌』であろうと、スターリングラード戦で死没した戦士に捧げた『葬送と勝利の前奏曲』であろうと。ですから簡単に、これは体制におもねった作品、あっちの作品が本音なのだ、などと区分けすべきではないと思います。では、真実とはなにか。それは『人間の尊厳とは?』という問いに対する答えだといまは考えています。それは作曲の動機は何であれ、イデオロギーなどを超えた命題です。

ショスタコーヴィチは彼の生涯において、何を信じなかったのかを考えるより、何を信じていたのか、を考えるべきではないでしょうか。

ショスタコーヴィチほど彼や彼の音楽を取り巻く政治や社会情勢なしに語られることがない作曲家もいません。しかし彼はそれを望んでいたでしょうか。

体制に迎合していたのか、反体制だったのか、それとも両者の狭間を巧妙に渡り歩いたのか?・・それはそれとして、しかし音楽が教えてくれるものは次元が異なります。その瞬間、偶然のように訪れ体験するもの・・『本質』というものが見えるとすれば、おそらくそこに入口があります。当然ながら『ショスタコーヴィチの本質』であり、また、ショスタコーヴィチの音楽によって見開かされた『その人の存在』と考えて良いのでは、と思います。

たとえば、彼のピアノのための『24のプレリュードとフーガ』作品87を聴いてみてください。全ての言葉を無にするような深遠な世界が拡がっているのを感じることはできないでしょうか。これがショスタコーヴィチという作曲家の真髄ではないでしょうか。真に哲学的な領域にまでに音楽を高めた比類なき結晶と言うべきかもしれません。そう考えると、彼の歩みは時代に翻弄された一生でありましたが、むしろ変わらぬ一貫した歩みであったのではないか?、第1番の交響曲を書き上げたときにはすでにその第一歩を踏み出していた、と私は考えています。

荒井英治(あらい・えいじ)

桐朋学園大学に学ぶ。鈴木共子、江藤俊哉の各氏に師事。

1979年から新星日本交響楽団、80年から東京交響楽団、そして89年から2015年までは東京フィルハーモニー交響楽団のコンサートマスターを長きにわたり務める。92年、モルゴーア・クァルテット結成に参画。ショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲全15曲に取り組み注目を浴びる。その後も古典派と現代曲を組み合わせた独自のアプローチを展開、日本を代表する弦楽四重奏団としての地位を得る。またプログレッシブ・ロックを強力なレパートリーとし、コアなファンを熱狂させている。現在までに『21世紀の精神正常者たち』、『原子心母の危機』、『トリビュートロジー』のロックのカヴァー・アルバムをリリースしている。98年『第10回村松賞』、2011年『2010年度アリオン賞』、16年『第14回佐川吉男音楽賞 奨励賞』、17年『第47回JXTG音楽賞 洋楽部門本賞』を受賞している。

ソリストとしてモーツァルト、J.S.バッハからショスタコーヴィチ、リゲティ、グバイドゥーリナ、池野成に至る数多くの協奏曲を秋山和慶、大野和士、ルドルフ・バルシャイ、ヤーノシュ・コヴァーチュ、井上道義、等と共演する。2005年6月にはウラディーミル・フェドセーエフに招かれ、モスクワにてチャイコフスキー記念交響楽団とプロコフィエフ及び外山雄三のコンチェルトを共演した。現在、日本センチュリー交響楽団首席客演コンサートマスター。名古屋フィルハーモニー交響楽団首席客演コンサートマスター。東京シティフィルハーモニック管弦楽団特別客演コンサートマスター。

東京音楽大学教授。

【公演情報】

●第908回 サントリー定期シリーズ

●第908回 サントリー定期シリーズ

2018.5/31(木)19:00 サントリーホール

●第118回 東京オペラシティ定期シリーズ

2018.6/1(金)19:00 東京オペラシティ コンサートホール

●出演

指揮:アンドレア・バッティストーニ

ヴァイオリン:パヴェル・ベルマン*

●曲目

ボロディン:歌劇『イーゴリ公』より“だったん人の踊り”

ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第1番*

ショスタコーヴィチ:交響曲第5番